Recherche

Résultats de la recherche

2299 résultats trouvés

MOI! Museums of Impact

Session de travail NEMO - Musée de la guerre letton à Riga, du 22 au 25 novembre 2022

Le projet MOI ! Museums of Impact souhaite accorder à 7 professionnels de musées européens une bourse de 1000 € avec pour objectif un exercice d'auto-évaluation en Lettonie en novembre 2022. Le projet MOI ! souhaite accroître la compréhension et la connaissance de notre grille d'auto-évaluation (MOI Framework), ce qui aidera les musées à évaluer et à améliorer leur impact sur la société et à mieux répondre aux exigences d'une société en mutation.

Les participants à l'exercice de mobilité se joindront à cette session en tant qu'observateurs extérieurs afin de suivre le processus et d'acquérir une compréhension approfondie de ce qu'est le MOI Framework et de son application dans une situation réelle. Ils auront l'occasion de faire connaissance avec le Musée de la guerre letton et d'échanger avec des collègues. L'exercice de mobilité a pour but d'aider les participants à accroître leurs compétences en tant que professionnels du patrimoine en apprenant à connaître cet outil de développement et en participant à son utilisation. Le programme de mobilité permet aux participants d'approfondir le MOI Framework, de participer aux discussions et d'élargir leurs compétences en matière de développement des musées en vue d'un impact.

Les 7 boursiers doivent se rendre sur place à Riga et être présents lors de l'évaluation, ainsi que fournir un court rapport sur leurs expériences par la suite. leurs expériences par la suite pour participer à une session d'évaluation en Lettonie du 23 au 25 novembre 2022.

Trouvez plus d'information dans l'appel à candidature ci-joint.

Manuel « Plan de sauvegarde des biens culturels » - C2RMF

Le manuel « Plan de sauvegarde des biens culturels » rédigé par le Département de la conservation préventive est désormais en ligne !

Il synthétise l’ensemble du travail entrepris depuis 2019, entre le C2RMF, les DRAC, les services de secours (BSPP et SDIS) et les acteurs locaux, dans le cadre des ateliers PSBC. Ce document, édité avec le soutien du Service des musées de France (SMF), est conçu comme un guide qui permet d’avancer pas à pas, sur l’ensemble des étapes clés pour aboutir à un document opérationnel.

Le texte se veut simple et direct pour conserver l’esprit du groupe de travail, des échanges et des questions qui ont pu nourrir ces ateliers. Les liens cliquables permettent d’accéder aisément aux rubriques recherchées, et de télécharger l’ensemble des outils utiles à la rédaction du PSBC.

CIMCIM à Prague 2022

Le CIMCIM créé en 1960 rassemble tous les professionnels qui travaillent pour les collections d’instruments de musique ou qui sont consacrés spécialement à la musique ou à des musiciens Il compte près de 250 membres individuels ou institutionnels dans près de 50 pays des 5 continents, en progression constante, dont 50 membres en France. Récemment des collègues de l’Ouganda, d’Egypte, du Paraguay et de Turquie nous ont rejoints..

A l’Assemblée générale de Prague nous avons rassemblé 60 personnes représentant plus de 20 pays. Quatre collègues français étaient présents.

Deux Français ont été réélus pour le nouveau bureau

- Jean-Philippe Echard du musée de la Musique à Paris

- Emmanuele Marconi du musée des Instruments à vent de La Couture-Boussey dans l’Eure, nouveau vice-président.

La subvention de l’ICOM nous a permis d’inviter des collègues du Burkina Faso et de Zambie.

Les sessions CIMCIM à Prague 2022

Plus de 15 communications dont 2 en ligne ont été présentées, ainsi que 4 posters, dans 5 sessions :

- Une première session était organisée avec le CIDOC sur la documentation des œuvres

- La deuxième session avait pour sujet les questions sur la provenance de ces œuvres, avec par exemple le lien entre l’origine de certaines collections avec le commerce des esclaves ou le problème des instruments de musique spoliés pendant la seconde guerre mondiale

- La troisième mettait en lumière la mise en valeur de l’héritage historique du pays dans quelques collections , en Zambie, au Mexique et à Taïwan

- La quatrième présentait de nouveaux projets dans quelques musées, en Allemagne et au Japon

- Une table ronde a conclu nos sessions en reprenant les questions soulevées dans la session 2 : provenance des œuvres, héritage du colonialisme, éventuelles restitutions .

Nous avons pu aussi organiser 2 sorties :

- une visite commentée de la riche collection musicale du Palais Lobkowicz ancienne demeure du célèbre mécène de plusieurs compositeurs célèbres

- une visite commentée du Musée de la Musique Tchèque où nous avons été reçus par nos collègues tchèques membres du CIMCIM

Toutes ces journées ont été particulièrement riches et ont permis comme d’habitude des échanges fructueux entre collègues de notre comité ainsi qu’avec les autres participants à cette semaine.

Le comité a décidé de poursuivre nos réflexions dans notre congrès 2023 qui se déroulera en septembre aux Pays-Bas, à Amsterdam et à Utrecht

L'utilisation du CLOUD dans les musées

Dans le cadre d'un projet European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH), NEMO vous invite à remplir et partager un questionnaire sur l'impact du Cloud pour le secteur du patrimoine culturel. L'objectif de cette enquête est de s'assurer que les besoins numériques du secteur des musées soient entendus et représentés lorsque la Commission européenne proposera un développement le Cloud.

Les réponses sont acceptées jusqu'au 2 novembre 2022

Prévoyez environ 5 à 7 minutes pour remplir le questionnaire.

Qu'est-ce que "le Cloud" ?

Le "European Collaborative Cloud for Cultural Heritage", le "Cloud", est une initiative de l'Union européenne visant à créer une infrastructure numérique qui reliera les institutions et les professionnels du patrimoine culturel dans toute l'UE et développera des outils numériques spécifiques pour ce secteur.

Un Cloud pour quoi faire ?

Le "Cloud" aidera toutes les institutions du patrimoine culturel, quels que soient leur taille et leur type, à travailler avec leurs objets numériques de manière plus visible, plus interconnectée, plus harmonisée et plus informée, afin de devenir des acteurs performants dans le domaine numérique. Il permettra de libérer le potentiel inexploité du secteur en organisant des expositions conjointes, en numérisant des artefacts, en effectuant des recherches sur des œuvres d'art et en documentant des données, renforçant ainsi la dimension numérique de la préservation, de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel ainsi que de sa gestion et de son rayonnement.

Qui a lancé ce projet ?

La Commission européenne a lancé cette initiative à la demande du Parlement européen et du Conseil de l'UE. Huit experts indépendants renommés dans le domaine du patrimoine culturel ont été chargés de réaliser une analyse d'impact ex ante qui a jeté les bases du concept de cette initiative en aidant à identifier les solutions technologiques existantes dans le domaine.

Veuillez trouver ici tous les détails sur le Rapport sur un Cloud collaboratif européen pour le patrimoine culturel : https://op.europa.eu/s/w4bg.

Les archives et la bibliothèque de l’ICOM

L’ICOM a fêté ses 75 ans d’existence en novembre 2021. Ces 76 ans d’histoire, ce sont très concrètement des dizaines de milliers de documents qui ont été conservés, pour certains déjà classés et pour d’autres en attente de l’être, et qui permettent de redécouvrir tout ce qui a été réalisé au sein et au nom de l’ICOM depuis 1946 : réunions, conférences, projets, missions, réformes, publications…

En 2015, un archiviste a été engagé quelques mois pour commencer à les trier et les classer. Cet important travail a donné lieu à la rédaction d’un inventaire des archives de 1946 à 2007. A cette époque, leur transfert aux Archives Nationales ou aux archives de l’UNESCO a été envisagé. Le Conseil d’Administration a finalement décidé qu’elles seraient conservées in situ.

Les archives de l'ICOM

En 2020, le déménagement de l’ICOM du siège de l’UNESCO à sa nouvelle adresse 15 rue Lasson a été l’occasion de rassembler tous les documents et archives répartis jusque-là dans différents bureaux et lieux de stockage et de les réorganiser de telle façon qu’on peut désormais les classer et les consulter dans les meilleures conditions. Dans les nouveaux locaux les collections sont à portée de main, et les visiteurs disposent d’un espace de travail réservé

De plus, une salle est dédiée aux publications et archives des comités nationaux, des alliances régionales et des comités internationaux, en plus de la salle consacrée aux archives du secrétariat et à la documentation spécialisée.

Selon le rapport d’activité 2021 paru en 2022, l’ICOM compte 45493 adhérents. L’objectif premier du service Documentation/Archives aujourd’hui est de leur permettre, où qu’ils soient dans le monde, de connaître et d’accéder aussi facilement que possible à ce trésor commun que sont les ressources documentaires et les archives de l’ICOM. Comme on ne peut pas raisonnablement demander à chacun d’entre eux de se déplacer à Paris pour les consulter, la solution passe nécessairement par un accès en ligne.

Il existe déjà depuis plusieurs années une rubrique Ressources sur le site de l’ICOM qui permet d’accéder à une sélection de documents importants comme les listes rouges ou les différentes versions du code de déontologie. En revanche, la base de données bibliographique historique de l’ICOM, créée en 1981, et riche aujourd’hui de plus de 46500 références, n’était pas accessible en ligne dans son intégralité et ne comportait que très peu de fichiers numériques attachés. Construite avec un logiciel devenu obsolète (Winisis) et hébergée localement par l’UNESCO, son existence même était en péril.

En 2020, en parallèle du déménagement, il était donc devenu urgent d’acquérir un nouveau logiciel plus performant. Le logiciel choisi, JLB-Net, a permis les opérations suivantes:

- La sauvegarde et la migration de l’intégralité des données de la base bibliographique historique vers une nouvelle base reconfigurée pour un accès grand public en ligne, rebaptisée «Bibliothèque», consultable depuis décembre 2021 via la rubrique Ressources

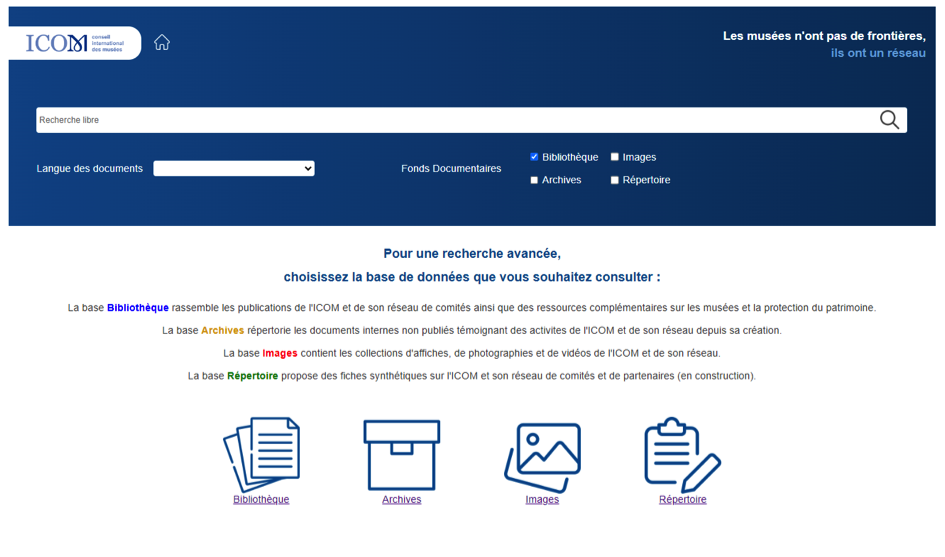

- La création de 3 nouvelles bases de données supplémentaires consacrées aux archives interne et à l’histoire de l’ICOM et de ses comités : Archives, Images et Répertoire, consultables depuis janvier 2022 via l’espace membres du site.

Pour chacune de ces quatre bases, un portail web a été créé pour la consultation à distance. La rubrique « S’engager / Bibliothèque en ligne » de l’espace membre du site de l’ICOM ouvre une page d’accueil multi-bases permettant d’effectuer une recherche libre sur une ou plusieurs bases à la fois ou de choisir une base spécifique pour une recherche avancée. Cette page existe en anglais, en français et en espagnol, en fonction de la langue du navigateur utilisé. De la même façon, les lexiques proposés pour la recherche avancée se déclinent en anglais, français ou espagnol en fonction de la langue du navigateur.

La base Bibliothèque

Elle a été construite en s’inspirant de la structure de la base historique antérieure, qui contenait les références de tous les documents acquis par le centre de documentation depuis sa création en 1948. On y trouve prioritairement les publications de l’ICOM et de son réseau, mais aussi de très nombreuses autres ressources externes à l’ICOM sur les sujets en lien avec ses activités : protection du patrimoine, lutte contre le trafic illicite, éthique, rôle social des musées, éducation… Une partie importante de ces documents a été déposée au Service des Musées de France en 1995, puis transférée, en 2022, au Centre Dominique Vivant Denon du musée du Louvre. Comme il s’agit d’un dépôt, ils sont toujours référencés dans cette base, le champ « localisation » permettant de signaler où ils sont.

Cette nouvelle version de la base a bénéficié, dès sa création, d’importantes mises à jour et, à ce jour, plus de 20% des documents référencés sont consultables en ligne (fichier PDF téléchargeable ou lien URL).

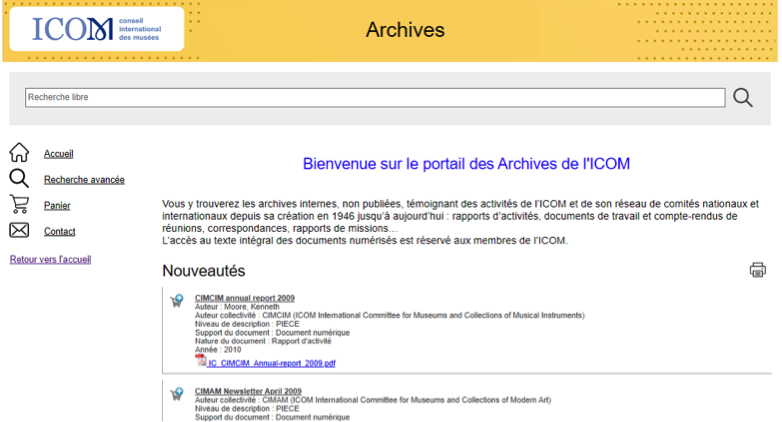

La base Archives

Cette base a été créée pour accueillir les archives internes du secrétariat de l’ICOM, des comités internationaux et des alliances régionales. Autrement dit, les documents d’activité non publiés.

Les comités nationaux étant juridiquement indépendants, ils sont responsables de leurs propres archives et ne sont pas tenu de les communiquer intégralement au siège, mais le Secrétariat a conservé de nombreux documents reçus témoignant de leurs activités (rapports d’activité, comptes-rendus de réunions, listes de membres, courriers, publications…).

Elle a été construite à partir de l’inventaire établi en 2015. On y trouvait donc au départ essentiellement des notices décrivant des dossiers, avec peu de détails sur leurs contenus. Mais peu à peu les campagnes de numérisation en haute définition des archives, menées depuis fin 2020, auxquelles s’ajoute la numérisation « maison », permettent progressivement de créer des notices individuelles pour chaque document numérisé et désormais consultable et téléchargeable.

Cette base est réservée aux adhérents et n’est donc accessible qu’à partir de l’espace membres du site. De plus, un outil de filtrage, réversible, a été ajouté pour que les documents strictement confidentiels, ou sous embargo, puissent être enregistrés et sauvegardés sur le serveur de la base mais restent hors de portée aussi longtemps que nécessaire.

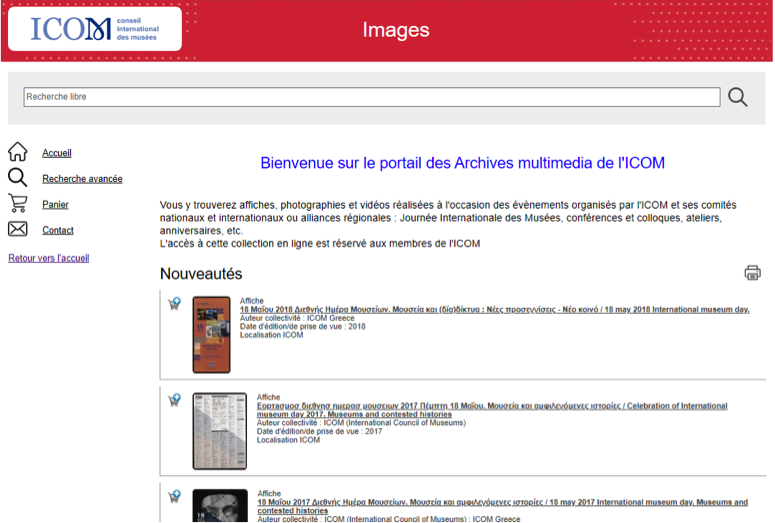

La base Images

Cette base a été créée pour accueillir les collections de photographies, de posters et de vidéos de l’ICOM. Elle est administrée avec un logiciel spécifique adapté à la gestion des images, un DAM (digital assets management). A l’hiver 2020-2021, toutes les affiches ont été numérisées en haute définition et en 2021 elles ont toutes été intégrées dans cette base.

En 2022, la collection complète des archives photographiques de l’ICOM, soit 4670 tirages papiers, négatifs et diapos, a été numérisée. Il est prévu de les intégrer bientôt dans la base.

Cette base, comme la base Archives, est réservée aux membres de l’ICOM, et elle est dotée du même système de filtrage permettant de rendre inaccessible au visiteur certaines images si nécessaire.

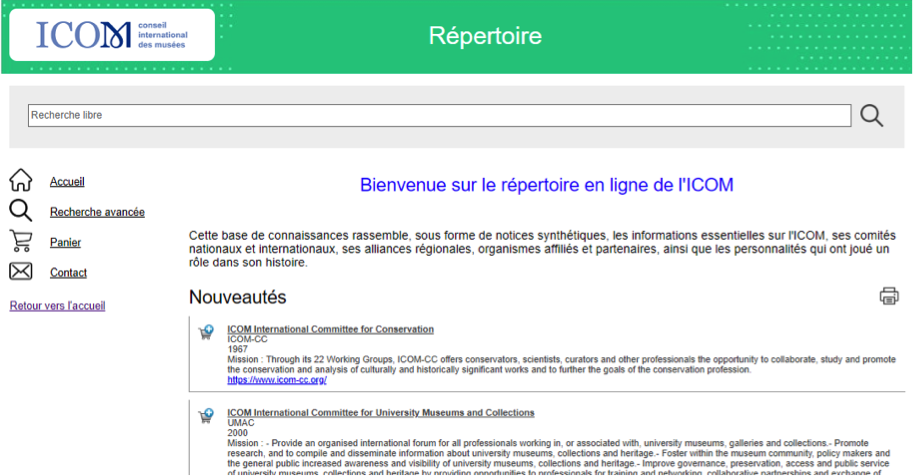

La base Répertoire

Cette dernière base est un peu différente des 3 autres. On n’y trouve pas de documents, c’est une base de connaissances.

Sa conception a été inspirée par le travail de compilation effectué par Elisabeth Jani en 2019 pour le Groupe de travail sur l’avenir des Comités Internationaux, qui avait abouti à la rédaction d’un document qui récapitulait, pour chaque comité international, et à partir de sources diverses, les circonstances de sa création, ses missions et activités, les réunions organisées.

Transformer ce document en base de données permettra non seulement de le mettre à jour mais aussi et surtout d’en étendre le principe aux autres composantes de l’ICOM : les comités nationaux, les alliances régionales, les organismes associés et les institutions partenaires, les différents services du secrétariat ou les personnalités importantes de l’ICOM.

Pour l’instant elle ne comporte qu’une trentaine de notices, adaptées de ce document original (aujourd’hui consultable dans la base Archives), et n'est visible que via le portail réservé aux membres, mais à terme elle a vocation à être publique, pour contribuer à mieux faire connaître l’histoire de l’ICOM et de son réseau.

Il reste beaucoup à faire pour alimenter ces bases, améliorer les modalités de consultation, poursuivre la campagne de numérisation, et développer de nouveaux moyens de valoriser les archives de l’ICOM. Le secrétariat compte donc sur la patience et l’indulgence des comités, mais aussi sur leur collaboration pour continuer d’enrichir les fonds d’archives et les collections de publications de l’ensemble du réseau sous tous formats, physiques et numériques.

En 2022, un petit guide de recommandations pour la gestion des archives à l’intention des comités a été rédigé à leur demande. Il est actuellement disponible en français et en anglais via l’espace membre, rubrique « Outils pour les comités / Comités internationaux ». Un court mémo d’une page l’accompagne pour en résumer les points les plus importants. Retours et commentaires sont les bienvenus pour les améliorer.

Les membres de l’ICOM qui souhaitent venir consulter la documentation et les archives sur place sont les bienvenus, sur rendez-vous avec la documentaliste-archiviste.

Mise en ligne de la bibliothèque et des archives de l’ICOM : repères chronologiques

1948 : Yvonne Oddon crée le Centre de documentation muséologique UNESCO-ICOM

1981 : La première base données bibliographique informatisée de l’ICOM voit le jour. Partagée avec l’ICOMOS jusqu’en 1999, elle est hébergée par l’UNESCO. En 1989, les 27400 fiches cartonnées qui constituaient le catalogue bibliographique manuel antérieur sont converties en notices électroniques et intégrées dans la base.

1994-1995 : L’ICOM confie en dépôt une grande partie de sa collection de livres et revues de muséologie et sa collection de catalogues de musées et d’expositions à la Direction des Musées de France et à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Dans l’actuelle Bibliothèque en ligne, les notices des documents concernés portent la mention Localisation : DMF (Dépôt ICOM) ou Localisation : ENSBA – Dépôt ICOM. Les documents confiés à la DMF sont également référencés dans le Catalogue Collectif des Bibliothèques des Musées Nationaux (http://auroch.culture.fr/)

2010 : la refonte du site internet de l’ICOM est l’occasion de la création, sous la rubrique Ressources, d’une Base de données des publications qui permet de consulter les notices bibliographiques d’une sélection d’ouvrages, revues, articles et documents divers publiés par l’ICOM et son réseau. Cette base représente environ 10 % des contenus de la base source et n’est pas interconnectée avec elle.

2015 : Tri et classement des archives de l’ICOM pour la période 1946-2007

2018 : Audit externe des archives du Secrétariat

2020 : Migration des données de la base bibliographique historique vers une nouvelle plateforme logicielle et transfert de la bibliothèque et des fonds d’ archives dans les nouveaux bureaux, 15 rue Lasson

2021 : Mise en ligne de la nouvelle version de la base Bibliothèque en accès libre

2022 : Mise en ligne du portail multi-bases - Bibliothèque, Archives, Images et Répertoire - réservé aux adhérents via l’espace membre du site de l’ICOM

Les documents déposés en 1995 au centre de documentation de la Direction des Musées de France sont transférés à la bibliothèque du Centre de recherche Dominique Vivant Denon du Musée du Louvre (ouverte au public sur rendez-vous).

Militants écologistes dans les musées

Interview News Tank Culture n°269305 - Publié le 02/11/2022

Comment analysez-vous ce type de militantisme qui cible prioritairement des œuvres connues du grand public et exposées dans de grandes institutions européennes ? Le phénomène n’est pas neuf, mais semble s’intensifier ces dernières semaines.

"Les œuvres ciblées sont choisies. Il s’agit de chefs d’œuvres situés dans de grands musées avec une forte audience, ce qui permet de s’assurer que ces gestes seront relayés. Les activistes cherchent à interpeller, à avoir le public le plus large possible. Or, les grands musées offrent de belles scènes à ce genre d’opération.

Le rôle des professionnels des musées est aujourd’hui clair : protéger les œuvres quelle qu’elles soient. En effet, le phénomène n’est pas neuf. Nous avons connu plusieurs tentatives de dégradation et/ou de sensibilisation par les œuvres d’art dans le passé. Il faut que nous soyons très vigilants à ce phénomène qui n’est pas anodin et qui se reproduit avec des actions qui s’enchaînent.

Par ailleurs, si les musées sont des lieux d’expression de revendications, nous devons pouvoir entendre ces discours et faire notre part pour être exemplaires en matière de développement durable.

Quelles sont les conséquences potentielles de ces opérations ? Jusqu’ici, on a pu évoquer des dégâts sur des cadres ou des opérations de nettoyage engendrant de périodes de fermeture. En existe-t-il d’autres ?

"Nous risquons une crispation accrue des équipes, qui sont très mobilisées et une potentielle dégradation des conditions d’accueil dans les musées. Certains établissements commencent à demander la dépose des sacs à main à l’entrée, soit l’application de mesures impliquant un accueil plus contraint que ce qu’il a pu être.

Par ailleurs, le risque zéro, même sur une œuvre sous verre, n’existe pas. Certains cadres peuvent constituer des œuvres patrimoniales. Coller sa main, ou son front sur un cadre peut occasionner une détérioration imposant une opération de restauration par la suite. Pour les toiles, il suffit qu’une feuillure ne soit pas parfaitement adaptée pour qu’une infiltration de produit intervienne. Il y a toujours des risques, ce qu’il faut prendre en compte."

La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a pris le parti d’alerter les musées nationaux et de leur demander d’accroître leur vigilance pour éviter d’éventuelles dégradations. Que pensez-vous de cette réaction et qu’elle est la posture de l’ICOM dans ce contexte ?

Il s’agit d’une réaction sage et de bon aloi, car tous les professionnels des musées doivent être attentifs à cette situation. Ce qui est rassurant, c’est que les équipes de sécurité des musées français sont déjà largement sensibilisées à ces questions. Les sacs sont scannés ou fouillés à l’entrée de nombreux musées, les équipes de surveillance sont présentes et vigilantes. Nous ne sommes donc pas complètement démunis face à ce phénomène, même si nous ne sommes pas infaillibles. Le rôle des professionnels des musées et de l’ICOM est de rappeler les mesures de sécurité, de rappeler à la vigilance et à la prudence dans une période où certaines actions risquent d’en appeler d’autres.

De quelle manière les établissements peuvent-ils se prémunir de ce type d’action ? Observe-t-on des velléités de réactions en réseau, des mesures mutualisées ?

Récemment, l’ICMS a fait des rappels sur les règles de sécurité, sur la vigilance à maintenir (contrôle des sacs, présence des équipes de surveillance dans les salles, etc.). La richesse des thématiques couvertes par l’ICOM permet d’être réactifs et d’agir au niveau international. Il s’agit d’un phénomène qui touche plusieurs pays, d’où l’importance d’intervenir à cette échelle. Le fait qu’une tentative de dégradation ait échoué au Musée d’Orsay (Paris 7e) montre bien l’efficacité de ces règles.

Jusqu’à présent, et je crois que ce n’est pas un hasard, toutes les attaques portaient sur des œuvres protégées. Même si la protection sous verre n’est pas une garantie absolue, cela montre bien qu’il y a derrière ces gestes une volonté d’interpeller et non pas de dégrader.

Il faut toutefois noter qu’une mise sous verre à large échelle pour protéger l’ensemble des collections représenterait un coût faramineux. On ne peut pas demander à tous les établissements de protéger leurs œuvres sous verre, d’autant plus dans le contexte actuel, où de nombreux musées connaissent des difficultés financières.

Vous évoquiez l’importance d'être à l'écoute et de faire preuve d’exemplarité en matière de développement durable. Quels sont les engagements de l’ICOM en la matière ?

Les musées doivent entendre ces voix et participer au débat. Nous devons montrer que conserver des œuvres du patrimoine n’est pas contradictoire avec le soin à apporter à notre environnement. L’ICOM France est très engagé autour des questions de développement durable et d’adaptation des musées à la crise que nous traversons.

Nous allons organiser, mi-décembre, notre prochaine « soirée-débat déontologie » autour d’une question qui n’est pas anodine : la réévaluation de nos normes de conservation à l’aune de la crise climatique et énergétique que nous traversons. Certaines normes de conservation préventive ont été établies il y a 30 ans. Sont-elles toujours valides et opérantes dans le monde actuel ?

Nous essayons de mobiliser la communauté des professionnels en France et à l’étranger pour discuter de ces questions de fond et faire en sorte que notre milieu ne soit pas coupé de la réalité à laquelle notre société est aujourd’hui confrontée. Les musées sont intégrés à la société. Ils se doivent d’être à l’écoute de ce qui s’y passe pour être réactifs et pouvoir répondre aux nouveaux défis qui émergent.

Article reproduit avec l’autorisation de News Tank Culture.

Autres interventions d'Emilie Girard sur ce sujet

- Interview au journal au13h / 14h de France Inter, France Inter, jeudi 3 novembre 2022

- Face aux actions de Just Stop Oil, les musées sur le pied de guerre, Charlotte Fauve, Télérama du 3 novembre 2022

Vers de nouvelles normes de conservation ?

Propos de la rencontre

Dans un article du 28 octobre dernier dans Le Monde, Michel Guerrin appuyait là où cela fait mal, en demandant ouvertement ce que les musées, les salles de spectacles ou les festivals font pour préserver la planète. « La réponse oscille entre politique de l’autruche et jeu de dupes ».

Si la formule peut paraitre sévère au vu du nombre des initiatives et du nombre de publications dédiées aux bonnes pratiques parues ces derniers mois qui témoignent bien d’une véritable prise de conscience et d’un engagement réel de nos établissements, elle ne nous en ébranlera pas moins.

Et le journaliste de citer Samuel Valensi, co-auteur du rapport Décarbonons la Culture ! publié en 2021 par The Shift Project, « prendre des mesurettes en urgence, ce n’est pas ça la sobriété ». Comment la définir d’ailleurs, cette sobriété énergétique, nouvel impératif qui guide aujourd’hui la plupart de nos choix ? Selon le Haut Conseil pour le Climat, il s’agit d’une « démarche qui vise à réduire les consommations d’énergie par des changements de comportement, de mode de vie et d’organisation collective ». Le gouvernement a d’ailleurs fixé un objectif de réduction de 10% de notre consommation énergétique à l’aune de 2024. Mais au-delà d’un besoin de faire face à l’urgence énergétique et économique, c’est un changement profond de nos modes de vie et de nos organisations, tel qu’affirmé dans la définition du haut Conseil pour le Climat, qu’il faut envisager.

Alors que nous nous apprêtons tous à baisser le chauffage cet hiver dans les espaces de travail de nos musées et que d’aucuns annoncent même des jours de fermeture supplémentaires, ne faut-il pas franchir un cap (une barrière psychologique peut-être ?), aller au-delà des « mesurettes », et interroger avec conviction nos modes de fonctionnement dans la durée? La viabilité de nos normes de conservation, établie il y a 30 ans, dans un contexte tout autre, semble être de ces sujets à revisiter. Le 6 septembre dernier, la ministre de la Culture, Mme Rima Abdul Malak interpellait également les professionnels français et la communauté muséale internationale sur la question de la climatisation dans les musées et de la conservation des collections, rappelant la nécessité de positions concertées sur le sujet.

ICOM France a donc choisi de proposer une nouvelle soirée de débat déontologie autour de la question de la réévaluation des normes de conservation telles que définies par trois décennies de conservation préventive.

Comment continuer à préserver nos patrimoines, tout en étant conscient de la réalité qui nous frappe de plein fouet ?

Peut-on encore faire valoir un immobilisme conservateur en la matière ?

Comment faire évoluer nos schémas de pensées sans brader la conservation des biens dont nous avons la garde, pour les générations futures ?

Les intervenants français et étrangers qui prendront la parole lors de cette soirée présenteront leurs engagements courageux et militants, les pistes de réflexions, les premières études réalisées en la matière, mais aussi leurs doutes ou les limites de l’exercice, avec pour objectifs de participer collectivement et en concertation à la définition de nouvelles normes, établies en réponse à la crise que nous traversons et qui bouleverse à coups sûrs et durablement notre manière d’être au monde.

Emilie Girard, 30 octobre 2022

Programme

Ouvertures

- Charles Personnaz, directeur de l’Institut national du patrimoine

- Emilie Girard, présidente d’ICOM France

Intervenants

- Florence Bertin, responsable du département des collections au Musée des arts décoratifs de Paris

- Ann Bourgès, ingénieur de recherche, département Recherche, C2RMF & secrétaire d’ICOMOS France

- Frédéric Ladonne, architecte programmiste, membre du bureau d’ICOM France

- Katharina Korsunsky, secrétaire générale d’ICOM Suisse & Nathalie Bäschlin, membre d'ICOM Suisse et restauratrice en chef du Kunstmuseum de Berne

- Caitlin Southwick, directrice de Ki Culture & membre du groupe de travail sur le développement durable de l’ICOM

- David Vuillaume, directeur général de l'association allemande des musées & président de NEMO

La rencontre sera animée par Sandrine Beaujard-Vallet, responsable de la régie des œuvres et des expositions au Centre Pompidou, et sera conclue par Hélène Vassal, adjointe à la directrice des études et du département des conservateurs, Institut national du patrimoine.

Informations pratiques

Cette séance est organisée en direct sur une plateforme numérique et se tiendra simultanément en français, en anglais et en espagnol. La rencontre est enregistrée.

Accès à la rencontre

Autour des copies créatives d’œuvres d’art : de nouvelles pratiques culturelles et numériques ?

La journée d'étude du projet DaMuCo #museumschallenge est portée par l'Université Grenoble Alpes-MIAI Grenoble-Alpes et une équipe transdisciplinaire (histoire de l'art, sociologie, communication, informatique).

Programme de la journée

Session 1. Culture numérique et pratiques muséales

- Sébastien Appiotti (MCF, Gripic Sorbonne Université, Celsa)

- Marie Cambone (MCF, Gresec, Université Grenoble-Alpes)

- Jessica De Bideran (MCF, MICA, Université Bordeaux Montaigne)

- Jasmina Stevanovic (Chargée d’études au DEPS-Doc, Ministère de la Culture)

Session 2. Des pratiques culturelles et numériques confinées

- Marie Ballarini (enseignante chercheuse à l’Université Paris Dauphine – PSL au sein du Laboratoire MOST)

- Allison Guiraud (doctorante, Centre Norbert Elias, Université d’Avignon)

Session 3. Regards nord-américains

- Paul F. Marty (professeur, Florida State University) & Katherine Jone (Directrice, Museum Studies, Harvard Extension School)

- Jason Luckerhoff (professeur de culture et communication, Université du Québec) & François-René Lord (doctorant en communication sociale à l’Université du Québec à Trois-Rivières).

Grands témoins et synthèse de la journée

- François Jost, (Professeur émérite, Université Sorbonne-Nouvelle)

- Daniel Jacobi, (Professeur émérite, Avignon Université).

Informations pratiques

Programme disponible : site Internet du projet DaMuCO

La journée d'étude se tiendra en mode hybride.

Accès sur site : Maison de la Création et de l’Innovation (MaCI) sur le campus de Saint-Martin d’Hères – salle 002 de 9h à 18h (accueil à partir de 08h30).

Accès en ligne : le lien ZOOM

Contacts : florence.andreacola@univ-

Muséologie et cinéma : perspectives contemporaines

Le numéro 43 de la revue Culture & Musées sera consacré aux relations entre musées et cinéma.

Résumé de l'appel

Depuis une trentaine d’années, la question des relations entre cinéma et musées est régulièrement posée au sein du monde académique. Afin d'explorer les différentes approches théoriques et analytiques au prisme desquelles ces relations peuvent être étudiées, ce numéro se structurera autour de trois axes :

- l’histoire des musées et des expositions de cinéma (1),

- les formes contemporaines de l’exposition de ce dernier (2),

- l’analyse de la muséalité grâce aux fictions filmiques (3).

Dans leurs propositions, les auteurs sont encouragés à mettre en lumière de nouveaux corpus, en traitant des multiples aspects du phénomène muséal, de films rarement abordés ou d’aires géographiques moins traitées dans la bibliographie spécifique au thème du numéro.

Ce prochain numéro sera dirigé par Barbara Le Maître (Université Paris Nanterre) et Stéphanie-Emmanuelle Louis (Ecole des Chartes).

Reproductions | Revue Histoire de l’art, n° 92

Le prochain numéro de la revue Histoire de l'art sera consacré à la question de la reproduction en histoire de l'art.

Il sera coordonné par Emmanuel Lamouche (Nantes Université) et Matthieu Lett (université de Bourgogne).

Appel à contributions

Les synopsis sont à adresser sous forme de fichier PDF unique par courriel à revueredachistoiredelart[a]gmail.com

Composition des candidatures :

- une présentation du sujet problématisé (1 page),

- une bibliographie sommaire sur le sujet et une biographie de l’auteur (500 signes),

Date limite d'envoi : 27 janvier 2023 au plus tard.

Le comité de rédaction étudiera les propositions envoyées.

Les projets retenus feront l’objet d’articles à remettre pour le 24 avril 2023.

La revue a pour rédactrice en chef Dominique de Font-Réaulx (musée du Louvre).