Recherche

Résultats de la recherche

2299 résultats trouvés

Ce que collectionner veut dire

Journée d'étude organisée au Musée des Arts du livre et de la reliure de Bruxelles sur le thème du collectionnisme

C'est la quatrième année que nous poursuivons, avec Géraldine David, directrice de la Bibliotheca Wittockiana à Bruxelles, ce cycle de journées autour du collectionnisme. Après avoir évoqué la psychologie du collectionneur, ses rapports au musée et au marché, nous accueillerons de nombreux collègues (Julie Bawin, Arnaud Bertinet, Pascal Griener, Alain Quemin...) pour évoquer les relations entre le collectionneur et les artistes.

Enquête sur les comités internationaux de l'ICOM

Le réseau mondial de l'ICOM

Vous le savez, les comités internationaux réunissent des experts des différentes spécialités muséales et font la richesse d’ICOM. Ces groupes de réflexion thématiques sont de véritables lieux d’échanges internationaux : ils permettent de partager expérience et savoir-faire, ils participent à la définition ou à l’actualisation des normes, ils établissent des recommandations et concourent ainsi à l’évolution de nos métiers et à leur prise avec le monde contemporain.

A quoi servent les comités internationaux ?

Les comités internationaux sont conjointement responsables du développement et de la mise en œuvre des programmes de l’ICOM et des activités liées au mandat spécifique de chaque comité. En outre, les comités fournissent des conseils utiles au conseil d’administration, au conseil consultatif, et au directeur général sur les questions relatives à la mission et aux programmes de l’ICOM. Ils sont donc au cœur de l’activité de notre organisation.

Pour ce faire, chacun des 32 comités internationaux organise chaque année des réunions et des ateliers, donnant ainsi à leurs membres l’occasion d’élargir leurs horizons et de constituer un réseau professionnel solide et international. Leurs conclusions contribuent à faire évoluer la profession muséale par l’échange de bonnes pratiques, la publication d’études et l’établissement de partenariats avec d’autres organisations culturelles.

Tous les membres de l’ICOM peuvent dès leur adhésion s’affilier à un ou plusieurs de ces comités en fonction de leur secteur de compétences, de leur envie et de leur responsabilité professionnelle. Sur les 5 000 membres individuels d’ICOM France, 2 500 se sont inscrits à un comité international, ce qui en fait aujourd’hui le comité national le plus représenté. Parmi eux, 16 membres d'ICOM France sont élus au sein des boards des 32 comités. Ce qui est déjà très encourageant, mais on peut faire mieux !

Si nous sommes nombreux à adhérer à un comité international, les niveaux d’engagement diffèrent.

ICOM France souhaite aujourd’hui aider au développement de la présence de ses membres au sein de ces comités et mieux les accompagner.

Des ressources permettant d’accompagner les membres dans leur investissement au sein des comités internationaux existent, tant auprès d’ICOM France qu’après d’ICOM international, mais elles sont souvent méconnues (bourses d’ICOM France pour des frais d’inscription à des conférences à l’étranger, soutien à l’accueil d’un comité sur notre territoire, possibilités de financement via le SAREC pour des projets spéciaux, etc).

Il nous semble ainsi utile de vous interroger pour mieux appréhender votre connaissance de ces comités, vos attentes à leur égard, comprendre vos interrogations, vos satisfactions, les freins éventuels à votre participation.

C’est pourquoi nous vous proposons de répondre à ce rapide questionnaire, afin de définir avec vous les outils les plus adaptés pour dynamiser notre réseau au sein d’ICOM.

Votre participation est importante. Votre réponse est attendue avant le 14 mai prochain !

Agir en intrus dans les musées. Inclusions, controverses, exclusions et patrimoines

Soumettez vos articles à la revue Ethnographies.org (n°47) sur la thématique : Agir en intrus dans les musées. Inclusions, controverses, exclusions et patrimoines

Le 14 octobre 2022, à la National Gallery de Londres, un jet de soupe à la tomate sur un bouquet de tournesols – opportunément protégé par une vitre – fait plus parler pour la sauvegarde de la planète que bien des rapports d’experts. L’acte déchaîne aussitôt toutes sortes de commentaires, traduisant l’incompréhension souvent, motivant de nouvelles réflexions parfois. Ce geste s’oppose en tout à un vol : ses protagonistes prennent soin de se coller la main gauche sur la paroi en dessous de leur cible avant d’énoncer leurs revendications. La polémique peut commencer, le procès s’ensuivre, la controverse s’alimenter.

Septembre 2005, un groupe clandestin de sauvegarde du patrimoine s’installe pour un an au dernier étage du Panthéon à Paris et, à l’insu de tous, travaille à la restauration de son horloge Wagner du XIXe siècle. Ayant ultérieurement rendu publique leur action, dans l’espoir que l’horloge serait remise en marche, les Untergunther seront poursuivis en justice avant d’être finalement relaxés.

En 1996, un visiteur du musée national des Arts et Traditions populaires déclare qu’une poupée votive, collectée dans le bocage normand et dont le cartel mentionne dûment les pouvoirs surnaturels, est « redevenue active ». Devant l’émoi provoqué par cette annonce, l’équipe et la direction du musée s’empressent de rechercher une solution pour en neutraliser les effets. Après plusieurs tentatives infructueuses de recours à des spécialistes, la poupée et d’autres objets susceptibles de manifester une emprise sur les personnes sont disposés dans une armoire blindée réputée retenir les ondes, dans un local isolé des réserves du musée.

À travers cet appel à contribution, la revue Ethnographiques.org désire susciter une réflexion sur ces formes d’actions qui, aussi diverses qu’inattendues dans les musées, se démarquent de ce que l’on considère habituellement aller de soi dans ces institutions. Nous faisons le pari que ces intrusions et leurs effets ont beaucoup à nous apprendre sur les transformations profondes qui affectent actuellement les musées et leurs modes de fonctionnement.

Qu’est-ce qu’agir en intrus dans les musées ? Qu’est-ce que cela est susceptible de produire sur les pratiques ordinaires de ceux qui y travaillent, de tous ceux auxquels est déléguée une responsabilité au sein de ces institutions ? Qu’est-ce que ces intrusions nous disent des potentialités et des limites des musées, de leur succès actuel et de leur rôle prépondérant dans les processus de définition des patrimoines ?

En première approximation et sans prétention à l’exhaustivité, nous avons repéré quelques domaines et aspects de la vie des musées dans lesquels la notion d’intrusion, ou plus précisément la question des manières d’y agir en intrus et de leurs effets, manifeste une forte potentialité heuristique.

1) Les modes de fonctionnement internes des musées : le traitement et la sélection des objets des collections ; les systèmes de classification et de documentation adoptés ; les options muséographiques choisies ; les modalités de présentation et de rédaction des textes, discours et annonces ; les horaires d’ouverture, les accès aux locaux, les formes d’adresse aux publics et les initiatives tournées vers l’extérieur ; la composition des équipes, l’intégration d’intervenants extérieurs, les liens tissés avec des acteurs de la recherche scientifique, des réseaux associatifs, du monde politique et de l’administration. Tout un ensemble d’activités réalisées par les différents professionnels et acteurs des musées, qu’elles fassent l’objet de définitions explicites ou qu’elles relèvent de ce qui va soi, de mesures routinières ne faisant pas l’objet de débats. Comment, dans ces écosystèmes muséaux, la survenue ou la révélation d’un élément insoupçonné (externe aussi bien qu’interne) est-elle susceptible d’interroger ces pratiques, de les placer sous le signe de la controverse, de motiver leur explicitation ou de provoquer leur transformation ?

2) Les formes et les niveaux d’intégration des musées dans les économies, qui présentent une très grande diversité et manifestent de multiples effets sur leurs conditions de fonctionnement. On peut entendre dans l’action des militantes écologistes aspergeant le tableau de Van Gogh une dénonciation des liens entre accumulation capitaliste, constitution des collections et développement des institutions muséales. Très prégnants dans une économie globalisée, ces liens sont cependant anciens dans l’histoire des musées et des patrimoines, et déterminants pour le statut et la prééminence dont les institutions muséales peuvent se prévaloir. Pour partie, les musées participent aujourd’hui pleinement de la mondialisation culturelle des échanges, aussi bien à travers leurs déclinaisons ou franchises, établies en divers points du globe, que grâce à la vaste économie de circulation des expositions et des investissements privés massifs dont celle-ci fait l’objet. Plus localement, et en fonction des modalités de financement des musées, la question de leur rentabilité ou de leur capacité à justifier leurs activités en termes d’utilité publique conditionne leur fonctionnement et leurs orientations, voire leur survie. Dans ce contexte, tant par la circulation internationale des œuvres, des images et des discours associés que du fait de la répartition inégale des ressources, des statuts et de la reconnaissance, les musées peuvent se révéler tout à la fois lieux et cibles de contestations, ou encore tribunes inopinées de nouvelles revendications.

3) Les dimensions épistémiques et éthiques du travail muséal : la notion proposée d’intrusion peut être comprise comme l’indice d’une “part manquante”, d’un impensé a priori inassimilable, laissé pour compte dans le fonctionnement “normal” des musées, ou encore dans les efforts d’inclusion, les injonctions à la participation, les initiatives de démocratisation culturelle aujourd’hui couramment évoquées dans l’univers muséal. Il ne s’agit toutefois pas de considérer que toute exclusion serait inacceptable. Les musées ne peuvent ni tout garder, ni tout montrer, ni tout étudier et communiquer. La patrimonialisation procède toujours d’une sélection, ou autrement dit de multiples exclusions. Les mutations sociales, politiques, culturelles, économiques, impriment leurs marques sur ces choix, qu’ils soient explicites et conscients, ou non.

4) Les imaginaires du musée : si la littérature, le cinéma, la bande dessinée ou les représentations ordinaires font souvent apparaître les musées comme des lieux dédiés à la conservation, imposants et austères, disciplinés, strictement surveillés et sélectivement perméables aux mondes qui les entourent, c’est peut-être pour faire la part belle, par contraste, à d’autres imaginaires à la fois parallèles et connexes : ceux de la transgression, de la subversion, de la convoitise et de l’effraction, de l’érotisme, de la contestation, de la vengeance ou de la réparation de l’injustice, du canular ou du renversement de l’ordre des choses. Les gens des musées peuvent ne pas se reconnaître dans ces œuvres de fiction, et la réalité de telles intrusions paraître improbable. Cependant ces histoires nous parlent, et peut-être nous disent-elles quelque chose du travail muséal réel et concret qui se déroule dans l’entre-deux, dans la médiation entre l’inévitable clôture propre à toute institution et l’intrusion inattendue d’autres imaginaires.

La revue Ethnographiques.org accueille des contributions de chercheurs et chercheuses en sciences sociales et humaines, qu’il s’agisse de réflexions en cours ou de travaux plus aboutis. Elle privilégie des recherches présentant des données de première main et des réflexions confrontant des perspectives, des expériences ou des épistémologies différentes. Les autrices et auteurs sont vivement encouragés à mobiliser des matériaux multimédias, visuels et/ou sonores susceptibles d’enrichir leur article.

Soumissions jusqu'au 23 avril 2023

Newsletter 2023 du Comité international AVICOM

Retrouvez la première lettre d'information 2023 de l'AVICOM, partagée par le président le Dr Michael H. Faber

La programmation 2023 du Comité est relayée dans cette newsletter, CI-CONTRE.

ICOM voices

ICOM Voices // Proposez vos articles et vos contributions sur la plateforme de communication ICOM Voices

ICOM Voices reçoit des projets portant sur les musées et le patrimoine. Il encourage ainsi le partage d’expériences et les discussions sur ce sujet. Il promeut les thèmes qui sont au cœur de la mission contemporaine des musées : le développement durable, les communautés et le développement local, la protection du patrimoine, le patrimoine immatériel et les conditions de travail des professionnels des musées, entre autres. Afin d’encourager l’échange d’expérience et de connaissances entre les professionnels des musées, l’ICOM a mis en place une nouvelle rubrique sur son site internet, intitulée « ICOM Voices ». Nous invitons tous les membres de l’ICOM à proposer des articles traitant des thèmes susmentionnés en anglais, français ou espagnol.

Nous souhaiterions recevoir des articles traitant des sujets suivants :

- le développement durable

- la protection du patrimoine

- le patrimoine immatériel

- les communautés et le développement local

- la profession muséale

- musées et COVID-19

Les articles peuvent prendre la forme, entre autres, d’études de cas, de rapports de terrain, d’articles d’opinion, ou encore de revues critiques d’ouvrage, d’exposition ou de conférence.

Merci de taper un résumé de votre article, d’une centaine de mots, dans le champ prévu à cet effet. Les articles entiers envoyés en pièce jointe seront également pris en compte.

Vous pouvez envoyer votre proposition dans l’une des trois langues officielles de l’ICOM : l’anglais, le français ou l’espagnol.

Les propositions reçues seront examinées par l’équipe chargée de la rubrique « ICOM Voices ». Nous vous contacterons si votre proposition a été choisie.

Pour consulter les consignes relatives à la soumission d’articles entiers et pour plus d’informations sur le processus, cliquez sur ce lien.

Nous avons hâte de recevoir vos propositions !

« Collections premières ». Aux débuts des objets d’Afrique dans les musées occidentaux

« Collections premières ». Aux débuts des objets d’Afrique dans les musées occidentaux

Comment la mise en collection des objets d’Afrique a effacé leur histoire pour les transformer en « arts premiers » ? Si cette catégorie de classement a fait long feu, ses effets perdurent. Ce colloque revient sur cette histoire en examinant, au plus près de la primo-acquisition des objets et la sortie de leur contexte d’usage, les processus de muséalisation et leur rôle dans la création d’une certaine forme de « patrimoine africain ». Ce colloque propose ainsi d’examiner collectivement les archives à disposition pour écrire une histoire des collections s’attachant aux acteurs individuels comme aux contextes géo-politiques. Il propose ainsi de reconsidérer la collection comme cadre d’étude et mode d’écriture de l’histoire.

Accompagnant le colloque, neuf musées présentent à cette occasion, dans leurs murs, un focus sur un objet, un acteur ou une archive qui mettent en lumière l’histoire de ces collections. Ces expositions-dossiers seront présentées en miroir à l’INHA, par des affiches dans la salle Warburg.

Comité scientifique

Gaëlle Beaujean (musée du quai Branly-Jacques Chirac, Paris), Julien Bondaz (université de Lyon 2, Lyon), Claire Bosc-Tiessé (INHA, Paris), Marie-Yvonne Curtis (CERFIG, Conakry), Coline Desportes (INHA/EHESS, Paris), Fatima Fall (CRDS, Saint-Louis du Sénégal), Aurélien Gaborit (musée du quai Branly-Jacques Chirac, Paris), Alexandra Galitzine-Loumpet (CESSMA/ANR Retours, Paris), Elikya Kandot (musée de Boulogne-sur-mer), Georges Magnier (Musées de Reims), Pauline Monginot (INHA, Paris), Aurélien Pierre (musées de Rodez), Émilie Salaberry-Duhoux (MAAM, Angoulême).

Musées partenaires pour les expositions-dossiers

Le musée d’Angoulême, le musée Calvet à Avignon, le musée municipal de Bourbonne-les-Bains, le muséum d’histoire naturelle de La Rochelle, le musée d’Arts africains, océaniens, amérindiens de Marseille, la Monnaie de Paris et l’Association des musées en Bourgogne – Franche-Comté avec le musée des Beaux-Arts de Dijon, le musée municipal de Sens et le musée d’Art et d’Histoire de Belfort.

Comité d’organisation

Claire Bosc-Tiessé (INHA), Coline Desportes (INHA), Pauline Monginot (INHA)

Programme de recherche

« Vestiges, indices, paradigmes : lieux et temps des objets d'Afrique (XIVe au XIXe siècle) » (domaine Histoire de l’art du XIVe au XIXe siècle)

Entrée libre sous réserve des places disponibles

Les acquisitions sous séquestre des musées nationaux durant l’Occupation : les collections du château de Versailles

Patrimoine spolié pendant la période du Nazisme (1933-1945)

Les acquisitions sous séquestre des musées nationaux durant l’Occupation : les collections du château de Versailles à la lumière des sources

À la faveur de crédits spéciaux mis à la disposition des musées nationaux, le château de Versailles a enrichi ses collections durant la Seconde Guerre mondiale. Ces acquisitions ont été effectuées par le conservateur en chef, Charles Mauricheau-Beaupré, auprès d’antiquaires, de particuliers, et lors de ventes publiques ou de ventes sous séquestre organisées par l’administration des Domaines de Seine-et-Oise. Si une majorité des œuvres provenant de séquestres a été restituée après-guerre, il importe d’analyser le processus d’intégration et de radiation de ces biens artistiques au sein des collections muséales, ainsi que l’attitude des musées nationaux sous l’Occupation dans toute sa complexité.

Intervenante

Claire Bonnotte Khelil (musée national des châteaux de Versailles et de Trianon)

À propos du séminaire : Patrimoine spolié pendant la période du nazisme (1933-1945) – Conséquences, mémoires et traces de la spoliation

Organisé depuis 2019, ce séminaire poursuit le champ d’investigation. Les questions restent nombreuses : pourquoi recherche-t-on les œuvres d’art ? Pourquoi s’intéresse-t-on aux œuvres d’art plus qu’à d’autres biens spoliés ? Quelles sont les conséquences d’une restitution pour les descendants de personnes spoliées ? Qu’est-ce que restituer veut dire, pour les descendants des spoliés, ou pour les musées ? Le séminaire s’intéresse également aux artistes et écrivains inspirés aujourd’hui par les thèmes de la spoliation, de la disparition et de la recherche des traces. Au côté des chercheurs de provenance, des historiens de l’art, des historiens et des juristes, ces créateurs font vivre à travers leurs œuvres le souvenir des hommes et des femmes qui furent spoliés.

En partenariat avec la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (ministère de la Culture) et l’Institut national du patrimoine

Comité scientifique

Séverine Blenner-Michel (INP), Ines Rotermund-Reynard (INHA), David Zivie (mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture)

Programme de recherche

« Répertoire des acteurs du marché de l’art en France sous l’Occupation (1940-1945) », cheffe de projet Ines Rotermund-Reynard (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art).

Entrée libre sous réserve des places disponibles

La galerie des Batailles du château de Versailles, prise par un soldat allemand (entre juin 1940 et août 1944) © Château de Versailles, Dist. RMN / © Christophe Fouin

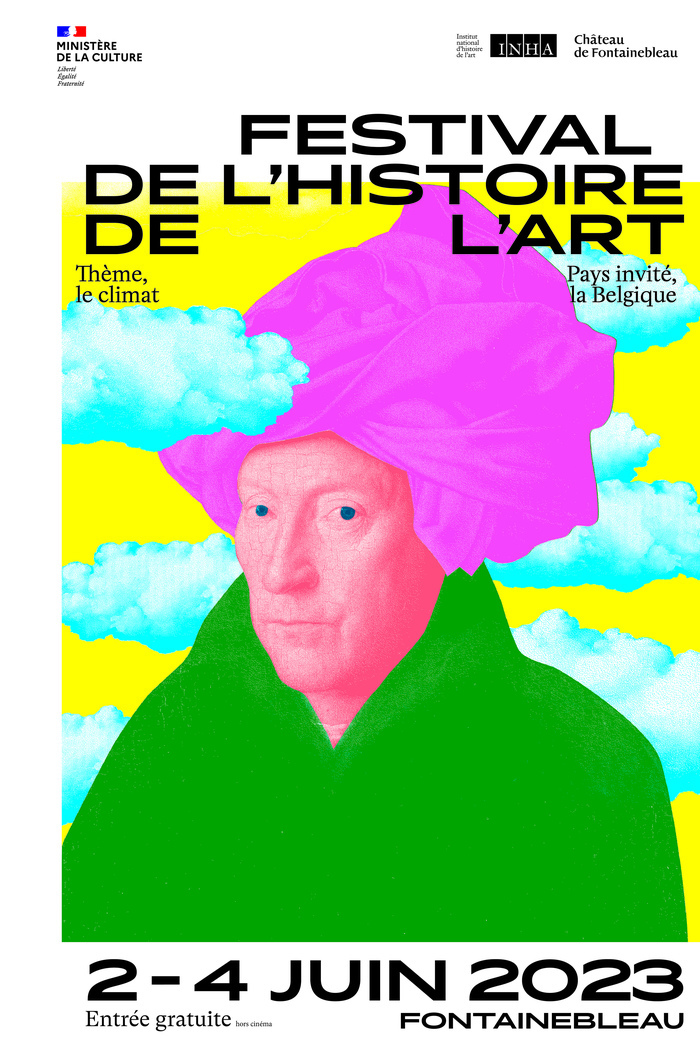

Festival de l'Histoire de l'art au Château de Fontainebleau - 12ème édition

Le Festival de l'Histoire de l'art, qu'est-ce que c'est ?

Conférences, tables rondes, projections de films, expositions, salon du livre et de la revue d’art, rencontres étudiantes et professionnelles, visites, ateliers pour enfants, concerts… Le festival, ce sont plus de 250 événements mettant en scène la richesse des arts visuels de toutes les époques.

Durant trois jours, spécialistes, étudiants et passionnés se retrouvent dans le cadre exceptionnel du château de Fontainebleau pour un moment de partage autour de l’actualité de la recherche en histoire de l’art.

Présentation de la 12ème édition

Peu de pays ont connu une histoire artistique aussi foisonnante sur un périmètre aussi condensé que la Belgique. Aujourd’hui encore, la qualité et le dynamisme de la scène artistique belge s’expriment dans tous les domaines : cinéma, arts visuels, danse, mode, design, architecture et, bien sûr, bande dessinée. Le FHA23 sera un merveilleux écho de cette vitalité créative belge.

En choisissant le climat comme thème annuel, le festival poursuit sa volonté d’ancrer sa programmation au cœur des débats de société. Pendant trois jours, l’histoire de l’art dialoguera avec de nombreuses autres disciplines – histoire, archéologie, philosophie, géographie, climatologie – pour offrir des pistes de réflexion à des questions qui nous préoccupent tous.

Parmi les temps forts du FHA23, ne manquez pas la conférence inaugurale de Bas Smets et Valérie Trouet, la performance d’Anne Teresa de Keersmaeker, l’exposition de Luc Tuymans ou encore la rencontre avec Benoît Peeters. Comme chaque année, le château ouvrira gratuitement ses portes aux visiteurs pour des visites de ses salles, de ses jardins, ou de l’exposition d’art contemporain Grandeur nature dans le jardin anglais.

Parmi les premières manifestations culturelles à ouvrir la saison estivale, le festival se tient chaque année à Fontainebleau pendant le premier week-end du mois de juin.

Responsable scientifique : Veerle Thielemans (INHA).

En savoir plus sur le festival et sa programmation

Valorisation des collections scientifiques patrimoniales dans le cadre du dialogue entre science et société

Ouverture de l’appel à projets pour la valorisation des collections scientifiques patrimoniales

Cet appel à projets est ouvert aux musées de France et aux universités. Un seul projet par établissement est éligible. Il couvre les collections de sciences naturelles, et comprend les collections des sciences de l'homme (préhistoire, ethnologie européenne et extra-européenne, anthropologie biologique).

L'appel à projets du MESR pour l'informatisation et la valorisation des collections scientifiques patrimoniales est le seul dispositif pérenne pour les établissements affectataires des collections publiques. L'accessibilité et la valorisation des données scientifiques et patrimoniales préservées dans les objets de collections, elles-mêmes conservées par les musées et les universités, s'inscrivent pleinement dans le dialogue entre sciences, recherche et société.

Les dossiers sont à adresser par voie électronique avant le 22 mai 2023, 18h à :

anne.nivart[a]recherche.gouv.fr

anja.razafimbelo[a]recherche.gouv.fr

NEMO // Écomusées et changement climatique

DESCRIPTION

Le changement climatique est une réalité et les communautés du monde entier sont aujourd'hui confrontées à d'importants problèmes environnementaux - l'augmentation des températures mondiales entraînant un risque accru d'inondations, d'incendies et d'élévation du niveau de la mer, avec pour conséquence la destruction de biens et d'infrastructures sociales, la perte de biodiversité et de patrimoine culturel matériel et immatériel, ainsi que des dommages aux économies. Il n'est donc pas étonnant que la conférence en ligne organisée le 30 septembre 2021 sous le titre "Ecomuseums and Climate Action" ait attiré plus d'une centaine de participants de pays dont les communautés sont confrontées à ces problèmes.

Ce livre présente les résultats de cette conférence où des experts du patrimoine, des activistes communautaires, des conservateurs, des politiciens et des universitaires de plusieurs pays ont exploré comment les écomusées et les musées communautaires agissent en tant que catalyseurs de la transition, du renouveau et du développement durable et comment ils peuvent contribuer efficacement aux objectifs de développement durable des Nations unies et à l'action pour le climat. Comment ces organisations peuvent-elles contribuer au débat sur la crise climatique et promouvoir l'action locale ? Il est essentiel d'encourager les populations locales à reconnaître l'importance de leur patrimoine culturel, naturel et immatériel pour rendre les lieux spéciaux et leur donner un sentiment d'appartenance, ainsi que les raisons pour lesquelles ce patrimoine doit être préservé et comment les actifs patrimoniaux peuvent être utilisés pour promouvoir l'action en faveur du climat.

Cet ouvrage, qui rassemble des essais remarquables provenant du monde entier, démontre que de petites actions locales, considérées dans leur ensemble, peuvent avoir un impact considérable et de grande portée. Il sera accueilli chaleureusement par tous ceux qui s'intéressent à l'action climatique, aux études sur le patrimoine et les musées, et aux questions environnementales.