Recherche

Résultats de la recherche

2299 résultats trouvés

Les musées archéologiques sont-ils des musées de société ?

Le prochaine rencontre des Je-Dis de la FEMS #5 se tiendra le 19 juin de 9h à 10h30, en ligne

Thème abordé : Les musées archéologiques sont-ils des musées de société ?

Rencontre animée par Fabrice Denise, administrateur de la FEMS, directeur du Musée d'Histoire de Marseille et du pôle "Voie Historique"

Les causeurs - contributeur.trices :

- Marie-Charlotte Calafat - Directrice scientifique et des collections - Mucem

- Claire Iselin - Directrice - Lugdunum - Musée & Théâtres romains

- Marielle Guinguéno - Direction de l’attractivité et des affaires culturelles, Conservatrice des musées - Département de l'Eure-et-Loir, Le Compa

- Marion Audoly - Directrice des musées et du patrimoine - Ville d'Agde

- Laurent Strippoli - Responsable service des publics - Musée Départemental Arles antique / Association RAM'Antique

- Julie Corteville - Référente musées d’histoire et musées littéraires, Bureau de l’animation scientifique et des réseaux, Direction générale des patrimoines et de l’architecture, Service musées de France

La Fédération des Écomusées et des Musées de Société propose des rencontres en ligne thématiques et conviviales intitulées les "JE-DIS de la FEMS". Ces rencontres permettent interventions et discussions informelles pour échanger sur des expériences, outils et réflexions. C'est l'occasion de partager des initiatives originales mais aussi de réfléchir à des problématiques communes.

Bourses Dubai 2025 - CIPEG

ICOM France relaie l'appel à bourses du CIPEG dans le cadre de la 27 Conférence générale de l'ICOM à Dubaï

Le CIPEG - Comité international de l'ICOM pour l'Egyptologie - soutiendra 2 Egyptiens et 2 Soudanais avec un total maximum de 2.000,00€ chacun.

Conditions

Tous les frais de voyage et d'hébergement doivent être justifiés par des reçus officiels pour être remboursés.

Préférence pour les jeunes candidats en début de carrière.

Date limite de dépôt des candidatures : 1er juillet 2025

Retrouvez l'appel à bourses ci-contre

Bourses Dubai 2025 - CIPEG

ICOM France relaie l'appel à bourses du CIPEG dans le cadre de la 27 Conférence générale de l'ICOM à Dubaï

Le CIPEG - Comité international de l'ICOM pour l'Egyptologie - soutiendra 2 Egyptiens et 2 Soudanais avec un total maximum de 2.000,00€ chacun.

Conditions

Tous les frais de voyage et d'hébergement doivent être justifiés par des reçus officiels pour être remboursés.

Préférence pour les jeunes candidats en début de carrière.

Date limite de dépôt des candidatures : 1er juillet 2025

Retrouvez l'appel à bourses ci-contre

ICOM SUSTAIN - Appel à communication - DUBAI 2025

SUSTAIN lance son appel à communication pour la Conférence générale de l'ICOM à DUBAI en novembre 2025

Session A - 12 novembre 2025 de 14h30 - 16h00

SUSTAIN et AVICOM s'unissent pour cette session, sur le thème :

"Médias numériques et durabilité : développements du point de vue d'AVICOM et de SUSTAIN"

La production et l'utilisation de médias numériques par les musées – des sites web aux applications mobiles en passant par les réseaux sociaux – ont connu une croissance fulgurante ces dernières années. Cette évolution a révélé des différences significatives en termes de qualité des contenus, d'une part, et de conformité aux Objectifs de développement durable des Nations Unies, d'autre part. Cette session interdisciplinaire vise à analyser ces évolutions du point de vue d'AVICOM, le comité des médias, et de SUSTAIN, le comité pour le développement durable. Elle identifiera les problèmes, les lacunes et les exigences, tout en présentant des exemples de bonnes pratiques. Fondamentalement, cette session abordera également la question de savoir quelles initiatives et quels engagements numériques sont pertinents, inutiles ou à rejeter au regard des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

SESSION C - 13 novembre 2025 de 14h30 - 16h00

SUSTAIN et AVICOM s'unissent pour cette session, sur le thème :

"Pourquoi parlons-nous des communautés durables (numériques et en ligne) et de leur importance dans le secteur culturel"

- Introduction au concept de communauté durable et à la transition dans les musées du public à la communauté ;

- Références : Cadres européens et internationaux. La Convention de Faro et au-delà (à titre d'exemple pouvant servir de référence internationale) ;

- Définition d'objectifs (et de principes) pour les futurs possibles sur la base des résultats d'une enquête ICOM SUSTAIN – ICOM AVICOM 2025

Le reste de l'atelier se concentrera sur : Comment construire et entretenir une communauté en ligne (concernant bien sûr les outils et comment les utiliser) et Quelles sont les étapes pour construire une communauté ?

Date limite de soumission et calendrier de confirmation :

- 22 juin 2025 — Date limite pour toutes les soumissions dans le cadre de l’appel à communications.

- 31 juillet 2025 — Notification des intervenants et confirmation obligatoire de leur participation.

La période de l’appel à communications peut être modifiée en fonction de circonstances imprévues.

ICOM SUSTAIN - Appel à communication - DUBAI 2025

SUSTAIN lance son appel à communication pour la Conférence générale de l'ICOM à DUBAI en novembre 2025

Session A - 12 novembre 2025 de 14h30 - 16h00

SUSTAIN et AVICOM s'unissent pour cette session, sur le thème :

"Médias numériques et durabilité : développements du point de vue d'AVICOM et de SUSTAIN"

La production et l'utilisation de médias numériques par les musées – des sites web aux applications mobiles en passant par les réseaux sociaux – ont connu une croissance fulgurante ces dernières années. Cette évolution a révélé des différences significatives en termes de qualité des contenus, d'une part, et de conformité aux Objectifs de développement durable des Nations Unies, d'autre part. Cette session interdisciplinaire vise à analyser ces évolutions du point de vue d'AVICOM, le comité des médias, et de SUSTAIN, le comité pour le développement durable. Elle identifiera les problèmes, les lacunes et les exigences, tout en présentant des exemples de bonnes pratiques. Fondamentalement, cette session abordera également la question de savoir quelles initiatives et quels engagements numériques sont pertinents, inutiles ou à rejeter au regard des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

SESSION C - 13 novembre 2025 de 14h30 - 16h00

SUSTAIN et AVICOM s'unissent pour cette session, sur le thème :

"Pourquoi parlons-nous des communautés durables (numériques et en ligne) et de leur importance dans le secteur culturel"

- Introduction au concept de communauté durable et à la transition dans les musées du public à la communauté ;

- Références : Cadres européens et internationaux. La Convention de Faro et au-delà (à titre d'exemple pouvant servir de référence internationale) ;

- Définition d'objectifs (et de principes) pour les futurs possibles sur la base des résultats d'une enquête ICOM SUSTAIN – ICOM AVICOM 2025

Le reste de l'atelier se concentrera sur : Comment construire et entretenir une communauté en ligne (concernant bien sûr les outils et comment les utiliser) et Quelles sont les étapes pour construire une communauté ?

Date limite de soumission et calendrier de confirmation :

- 22 juin 2025 — Date limite pour toutes les soumissions dans le cadre de l’appel à communications.

- 31 juillet 2025 — Notification des intervenants et confirmation obligatoire de leur participation.

La période de l’appel à communications peut être modifiée en fonction de circonstances imprévues.

INTERCOM - Appel à communication DUBAI 2025

IICOM France est co-partenaire du programme INTERCOM lors de la 27ème Conférence générale de l'ICOM à Dubaï en novembre 2025

Appel à communication :

SESSIONS ABC LES 12 ET 13 NOVEMBRE 2025 //

Thème 1 : « L'avenir des musées dans un monde en rapide évolution : le rôle essentiel du plaidoyer pour garantir leur durabilité »

Le thème principal sera abordé au cours de trois sessions, chacune couvrant un domaine spécifique :

1) Financement des musées : tendances émergentes et nouveaux horizons

Les musées jouent un rôle crucial dans la promotion du bien-être, le développement de la pensée critique et la contribution à la cohésion sociale dans un monde global en rapide mutation.

Pour poursuivre et renforcer ce travail, les musées ont besoin d’une base de ressources stable et sécurisée. Un projet de recherche récent d’ICOM-IMREC, mené par l’Alliance internationale de recherche sur le financement public des musées (IRAPFM) et initié par ICOM-IMREC, tire la sonnette d’alarme sur l’état du financement public du secteur à l’échelle mondiale.

Cette étude globale révèle une tendance constante à la baisse du financement public au cours des vingt dernières années, sans signe d’amélioration, soulevant des questions critiques sur la durabilité future du secteur.

Cette session examinera la situation mondiale du financement public, son impact, la manière dont les musées y répondent à travers de nouveaux modèles de financement, et pourquoi le plaidoyer est une nécessité stratégique pour un avenir durable.

Modératrice : Carol Scott (ICOM-IMREC) – 2 minutes

Conférenciers principaux : Michele Rivet (IRAPFM), Marek Prokupek (INTERCOM)

Appel à communications en lien avec le synopsis – présentations flash de 7 minutes maximum :

Les communications devront porter sur :

(a) des exemples de l’impact de la réduction ou du retrait du financement gouvernemental

(b) des exemples innovants de revenus auto-générés

(c) des exemples de nouveaux modèles de financement

(d) des exemples de campagnes de plaidoyer réussies ayant permis de sensibiliser à la nécessité d’un financement gouvernemental durable.

2) Leadership et plaidoyer stratégique

Face à la baisse du financement public, les responsables de musées constatent que leur rôle exige de plus en plus un plaidoyer efficace pour mobiliser de nouvelles sources de financement et influencer la prise de décision.

Parmi les outils du plaidoyer figurent des preuves convaincantes de la valeur sociale et économique des musées, ainsi qu’une bonne connaissance des politiques culturelles existantes.

Cependant, d’autres éléments sont également essentiels : l’élaboration de campagnes, la présentation d’idées, l’identification des décideurs, la constitution d’une base de parties prenantes et la mise en œuvre de stratégies de lobbying efficaces.

Cette session explorera le plaidoyer fondé sur les valeurs dans le cadre du leadership muséal en vue de construire des futurs durables.

Modérateur : Hans van Bunte (INTERCOM)

Conférenciers principaux : Asma Ibrahim (ICOMON, ICOM Pakistan) ; Terry Nyambe (ICOM Zambie)

Appel à communications en lien avec le synopsis – présentations flash de 7 minutes maximum :

Les communications devront porter sur :

(a) des exemples de campagnes de plaidoyer réussies ayant permis de sensibiliser à la nécessité d’un financement gouvernemental durable

(b) des exemples de création de groupes de plaidoyer réunissant diverses parties prenantes

(c) des exemples de campagnes de lobbying ciblant les décideurs.

3) Externalisation et travail en freelance

Bien que l’externalisation soit présente dans les musées depuis des décennies – dans des domaines tels que la sécurité, la restauration, la scénographie, etc. – et que les experts externes apportent des services essentiels aux musées grâce à leurs connaissances, leurs compétences et leur engagement dans une grande variété de domaines, la croissance et la nature de cette externalisation suscitent parfois des inquiétudes chez les professionnels des musées.

Ces préoccupations peuvent émerger lorsque le type d’externalisation influence de manière significative la direction du musée, sa gestion quotidienne, le développement de ses ressources ou encore l’impact sur ses employés – en particulier lorsque les objectifs de l’externalisation n’ont pas été clairement et soigneusement communiqués au personnel.

Les résultats d’une enquête récente sur l’externalisation dans les musées seront présentés afin de susciter une discussion sur la manière dont l’ICOM, en tant que réseau muséal mondial, devrait explorer dans quelle mesure cette tendance influence le secteur, et comment anticiper et gérer les évolutions futures.

Modératrice : Cristina Vannini (INTERCOM)

Panélistes : Émilie Girard (ICOM France), Kristina Broughton (ICOM UK), Blaise Kilian (ICOMON)

Appel à communications en lien avec le synopsis – présentations flash de 7 minutes maximum :

Les communications devront porter sur :

(a) des exemples d’externalisation problématique – les difficultés rencontrées et leurs impacts à court et long terme

(b) des exemples de gestion réussie de l’externalisation pour atteindre les résultats souhaités

(c) des recommandations pour choisir quels types de projets doivent être externalisés et lesquels sont préférables à maintenir en interne.

Nous attendons également des communications sur la manière de collaborer efficacement avec des consultants et freelances externalisés, afin d’assurer les meilleurs résultats : comment les responsables de musées doivent les briefer, gérer les attentes, et désigner la bonne personne pour la mission.

Retrouvez l'appel à communication complet ci-contre

INTERCOM - Appel à communication DUBAI 2025

ICOM France est co-partenaire du programme INTERCOM lors de la 27ème Conférence générale de l'ICOM à Dubaï en novembre 2025

Appel à communication :

SESSIONS ABC LES 12 ET 13 NOVEMBRE 2025 //

Thème 1 : « L'avenir des musées dans un monde en rapide évolution : le rôle essentiel du plaidoyer pour garantir leur durabilité »

Le thème principal sera abordé au cours de trois sessions, chacune couvrant un domaine spécifique :

1) Financement des musées : tendances émergentes et nouveaux horizons

Les musées jouent un rôle crucial dans la promotion du bien-être, le développement de la pensée critique et la contribution à la cohésion sociale dans un monde global en rapide mutation.

Pour poursuivre et renforcer ce travail, les musées ont besoin d’une base de ressources stable et sécurisée. Un projet de recherche récent d’ICOM-IMREC, mené par l’Alliance internationale de recherche sur le financement public des musées (IRAPFM) et initié par ICOM-IMREC, tire la sonnette d’alarme sur l’état du financement public du secteur à l’échelle mondiale.

Cette étude globale révèle une tendance constante à la baisse du financement public au cours des vingt dernières années, sans signe d’amélioration, soulevant des questions critiques sur la durabilité future du secteur.

Cette session examinera la situation mondiale du financement public, son impact, la manière dont les musées y répondent à travers de nouveaux modèles de financement, et pourquoi le plaidoyer est une nécessité stratégique pour un avenir durable.

Modératrice : Carol Scott (ICOM-IMREC) – 2 minutes

Conférenciers principaux : Michele Rivet (IRAPFM), Marek Prokupek (INTERCOM)

Appel à communications en lien avec le synopsis – présentations flash de 7 minutes maximum :

Les communications devront porter sur :

(a) des exemples de l’impact de la réduction ou du retrait du financement gouvernemental

(b) des exemples innovants de revenus auto-générés

(c) des exemples de nouveaux modèles de financement

(d) des exemples de campagnes de plaidoyer réussies ayant permis de sensibiliser à la nécessité d’un financement gouvernemental durable.

2) Leadership et plaidoyer stratégique

Face à la baisse du financement public, les responsables de musées constatent que leur rôle exige de plus en plus un plaidoyer efficace pour mobiliser de nouvelles sources de financement et influencer la prise de décision.

Parmi les outils du plaidoyer figurent des preuves convaincantes de la valeur sociale et économique des musées, ainsi qu’une bonne connaissance des politiques culturelles existantes.

Cependant, d’autres éléments sont également essentiels : l’élaboration de campagnes, la présentation d’idées, l’identification des décideurs, la constitution d’une base de parties prenantes et la mise en œuvre de stratégies de lobbying efficaces.

Cette session explorera le plaidoyer fondé sur les valeurs dans le cadre du leadership muséal en vue de construire des futurs durables.

Modérateur : Hans van Bunte (INTERCOM)

Conférenciers principaux : Asma Ibrahim (ICOMON, ICOM Pakistan) ; Terry Nyambe (ICOM Zambie)

Appel à communications en lien avec le synopsis – présentations flash de 7 minutes maximum :

Les communications devront porter sur :

(a) des exemples de campagnes de plaidoyer réussies ayant permis de sensibiliser à la nécessité d’un financement gouvernemental durable

(b) des exemples de création de groupes de plaidoyer réunissant diverses parties prenantes

(c) des exemples de campagnes de lobbying ciblant les décideurs.

3) Externalisation et travail en freelance

Bien que l’externalisation soit présente dans les musées depuis des décennies – dans des domaines tels que la sécurité, la restauration, la scénographie, etc. – et que les experts externes apportent des services essentiels aux musées grâce à leurs connaissances, leurs compétences et leur engagement dans une grande variété de domaines, la croissance et la nature de cette externalisation suscitent parfois des inquiétudes chez les professionnels des musées.

Ces préoccupations peuvent émerger lorsque le type d’externalisation influence de manière significative la direction du musée, sa gestion quotidienne, le développement de ses ressources ou encore l’impact sur ses employés – en particulier lorsque les objectifs de l’externalisation n’ont pas été clairement et soigneusement communiqués au personnel.

Les résultats d’une enquête récente sur l’externalisation dans les musées seront présentés afin de susciter une discussion sur la manière dont l’ICOM, en tant que réseau muséal mondial, devrait explorer dans quelle mesure cette tendance influence le secteur, et comment anticiper et gérer les évolutions futures.

Modératrice : Cristina Vannini (INTERCOM)

Panélistes : Émilie Girard (ICOM France), Kristina Broughton (ICOM UK), Blaise Kilian (ICOMON)

Appel à communications en lien avec le synopsis – présentations flash de 7 minutes maximum :

Les communications devront porter sur :

(a) des exemples d’externalisation problématique – les difficultés rencontrées et leurs impacts à court et long terme

(b) des exemples de gestion réussie de l’externalisation pour atteindre les résultats souhaités

(c) des recommandations pour choisir quels types de projets doivent être externalisés et lesquels sont préférables à maintenir en interne.

Nous attendons également des communications sur la manière de collaborer efficacement avec des consultants et freelances externalisés, afin d’assurer les meilleurs résultats : comment les responsables de musées doivent les briefer, gérer les attentes, et désigner la bonne personne pour la mission.

Retrouvez l'appel à communication complet ci-contre

Rencontre avec ICOM SUSTAIN

OBJECTIF :

L’objectif de ce webinaire est de permettre aux participants de rencontrer les membres du conseil d’administration d’ICOM SUSTAIN, d’en apprendre davantage sur les aspirations d’ICOM SUSTAIN et de leur offrir l’opportunité de poser des questions.

ICOM SUSTAIN est le Comité international de l’ICOM sur les musées et le développement durable. ICOM SUSTAIN a pour mission d’aider l’ICOM à suivre une voie durable et résiliente vers l’avenir, à travers la mise en œuvre du Plan d’action de l’ICOM pour la durabilité. Il soutient les initiatives de développement durable existantes et en favorise de nouvelles au sein de l’ICOM et de ses membres, en s’appuyant sur les 5P de l’Agenda 2030 des Nations Unies : Personnes, Planète, Prospérité, Paix et Partenariats.

À qui s’adresse ce webinaire ?

• Aux membres d’ICOM SUSTAIN

• Aux membres de l’ICOM souhaitant en savoir plus sur Sustain

• Aux non-membres de l’ICOM intéressés par la manière dont l’ICOM aborde la question de la durabilité

Visite de l'exposition Au Fil de l'or // musée du Quai Branly Jacques Chirac

La présidente du comité international ICOM COSTUME - comité international de l'ICOM pour les musées et collections de Costume, Mode et Textiles, Corinne Thépaut-Cabasset, a organisé une visite professionnelle de l'exposition "Au fil de l'Or" au Musée du Quai Branly - Jacques Chirac le mardi 10 juin 2025

Magali An-Berthon, historienne spécialiste textiles/mode et co-commissaire de l’exposition « Au fil de l’or - l'art de se vêtir de l'Orient au Soleil-Levant », a commenté cette visite.

Dix-huit personnes affiliées au Comité Costume étaient présentes lors de cet événement.

Métal le plus précieux et le plus noble au monde, objet de convoitise, symbole de richesse et de faste, signe d’élégance et de raffinement, l'or n'a eu de cesse de fasciner les hommes.

Des premiers ornements cousus sur les vêtements des défunts aux robes flamboyantes de l'artiste contemporaine chinoise Guo Pei qui ponctuent l'ensemble du parcours, des soieries tissées d'or des mondes indien et indonésien aux kimonos scintillants de l'ère Edo, l'exposition déroule l'histoire millénaire de l'or dans les arts textiles.

Dans un dialogue mariant découverte scientifique et perspective artistique, l'exposition dévoile l'éblouissante beauté, la diversité, la technicité et la richesse des costumes d'une vaste région allant du Maghreb au Japon en passant par les pays du Moyen-Orient, l'Inde et la Chine.

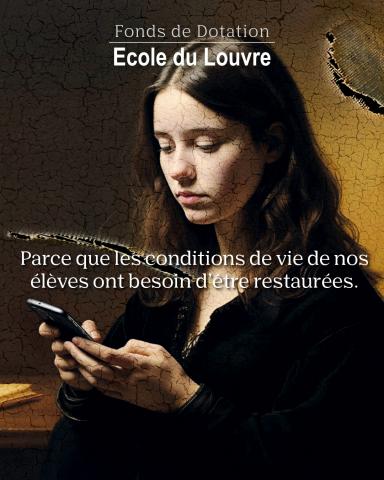

Combattez la précarité des élèves de l’École du Louvre

ICOM France relaie l'Appel aux dons destiné à combattre la précarité des élèves de l’École du Louvre

À propos de cette collecte

Un tiers des élèves est en situation de précarité

Malgré leur succès à un concours d’entrée sélectif et leur passion pour l’histoire de l’art, la hausse du coût de la vie et les difficultés de logement les empêchent de vivre leur scolarité sereinement. Pour garantir l’égalité des chances, l’École du Louvre via son Fonds de Dotation fait appel à votre générosité, afin de permettre à tous ses élèves de se consacrer pleinement à leurs études.

Nous avons besoin de votre générosité

Aujourd’hui, et pour la première fois, nous souhaitons vous mobiliser, vous qui faites partie de la grande famille de l’École du Louvre : familles des étudiants, anciens élèves, auditeurs libres, professionnels des musées, acteurs de la culture, amateurs d’art, et plus largement, tous ceux qui ont à coeur la transmission du patrimoine et qui souhaitent s'engager contre la précarité étudiante.

Chaque don compte. Chaque partage aussi ! Chaque euro donné est un investissement dans l’avenir des étudiants, de la culture et du patrimoine. C’est la mobilisation de tous qui permettra de relever ce défi collectif !

Dates de la campagne : du 28 avril au 6 juin 2025

Les objectifs de la campagne :

- 50 000 € - 10 aides d’urgence par an. Un soutien vital face aux accidents de la vie, aux factures imprévues, aux retards de loyers, aux difficultés pour se nourrir...

- De 50 001 à 150 000 € - 10 bourses d’aide au logement d’un montant environ de 400€ par an pour diminuer le coût des loyers et se loger décemment. Le logement est le premier poste de dépenses des étudiants

Ci-joint, le communiqué de presse officiel