Recherche

Résultats de la recherche

2299 résultats trouvés

Peut-on encore acquérir ?

ICOM France publie la synthèse du débat du 20 juin 2023 dédié aux acquisitions dans les musées

La place du musée dans la Cité et son rôle social l’obligent en effet à repenser son rapport à l’acquisition. Quand le modèle « top-down » est remis en cause, alors que la société civile souhaite être davantage impliquée dans la vie de ses institutions et que la relecture des collections pousse parfois à repenser les orientations des politiques d’acquisition, l’accroissement des collections doit répondre plus que jamais à un certain nombre de questions d’ordre déontologique : recherches de provenances, rapport des professionnels des musées au marché, relations avec les donateurs, recherches de financement, recours aux mécènes, place et rôle des citoyens dans ce processus, priorisation des acquisitions, invention de nouveaux modes d’enrichissement…

Enrichir une collection n’est pas un acte de prélèvement répondant à un besoin de thésaurisation, c’est avant tout une démarche dont l’éthique se mesure à l’aune de la variété des enjeux rencontrés à chaque projet.

Alors, peut-on encore « acquérir » ?

La séance a été modérée par Ariane James-Sarazin, directrice adjointe du musée de l'Armée. Avec les participations de :

- Leen Beyers, responsable du département collection et recherche au MAS - Museum aan Stroom (Anvers) et trésorière de COMCOL - comité international de la collecte de l'ICOM

- Alexandre Giquello, commissaire-priseur, président du groupe Drouot

- Marie-Christine Labourdette, présidente de l'Etablissement public du château de Fontainebleau, co-auteur du rapport « Améliorer la sécurité des acquisitions des musées nationaux » remis à la Ministre de la Culture en novembre 2022, directrice des musées de France de 2008 à 2018

- Juliette Raoul-Duval, présidente d'ICOM Europe et membre du groupe de travail ICOM Define

- Olivia Voisin, directrice des musées d'Orléans

- Markus Walz, professeur de muséologie théorique et historique à l'université des sciences appliquées de Leipzig

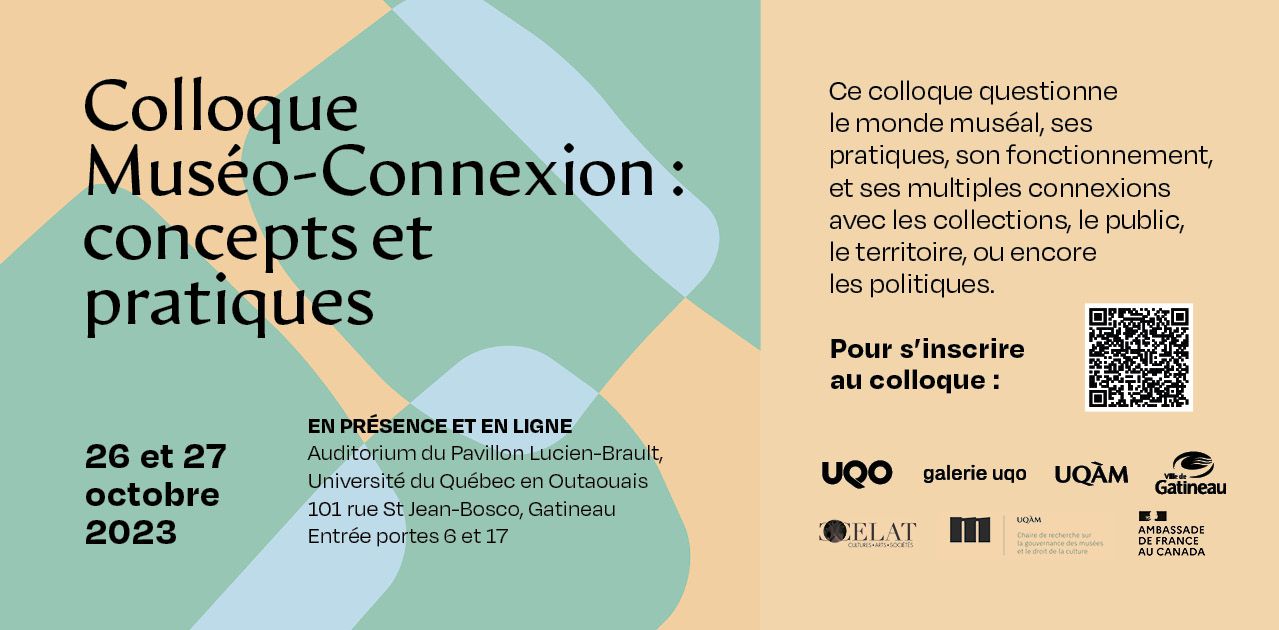

Colloque international «Muséo-Connexion : concepts et pratiques»

Colloque international "Muséo-connexion : concepts et pratiques"

Le colloque international «Muséo-Connexion : concepts et pratiques» se tiendra les 26 et 27 octobre à l'auditorium du pavillon Lucien-Brault à l’Université du Québec en Outaouais. Il questionne le monde muséal, ses pratiques, son fonctionnement, et ses multiples connexions avec les collections, le public, le territoire, ou encore les politiques. Les grands objectifs de rencontre sont l'émergence des nouveaux savoirs sur la connectivité muséale et sociétale ainsi que la réflexion sur la connexion territoire-musée-communauté.

Le projet du musée régional en Outaouais situé à Gatineau sera un cas pratique d’études de cette problématique. L’objectif du colloque est de susciter une réflexion sur les modalités et les pratiques des connexions dans le domaine des musées et de la muséologie.

Organisé en collaboration avec l’UQO, la Galerie UQO, l’UQAM, la Chaire de recherche sur la gouvernance des musées et le droit à la culture, le CELAT, la Ville de Gatineau et l’Ambassade de France, le colloque réunira des milieux universitaires et professionnels ainsi que les étudiant·es.

Voir le programme S'inscrire au colloque

L'Europe des musées : Nouvelle définition, nouvelles perspectives

A propos de la conférence

Organisateur de la conférence : Comité national hellénique de l'ICOM (ICOM Grèce)

Partenaires : ICOM Europe, ICOM France, ICOM Chypre

Partenaires associés : ICOM Belgique, ICOM Géorgie, ICOM Allemagne, ICOM Italie, ICOM Moldavie, ICOM Roumanie, ICOM CECA.

Programme préliminaire :

Lundi 11 décembre – Arrivée des participants / Siège de l'ICOM-GR

17h00 Réunion du Conseil d'administration d'ICOM Europe

19h00 Cocktail

Mardi 12 décembre / Musée de l'Acropole

09h00 – Inscription

09h45 – Ouverture Allocutions de bienvenue : Emma Nardi Présidente de l'ICOM ; Lina Mendoni, ministre de la Culture ; ICOM Espagne/Union européenne Catherine Magnant

10h30 – Discours d'ouverture – Nikos Stampolidis, Directeur général du Musée de l'Acropole

11h00 – Pause café

11h30 – Session sur l'identité

Discours d' ouverture Table ronde Intervenants : Anastasiia Cherednychenko, Ukraine, Chypre (à confirmer), Alexandre Chevalier, Belgique , Giuliana Ericani, Italie, Giorgos Maginis Grèce

14h00 Déjeuner léger

15h30 Visite guidée du musée de l'Acropole

19h00 – Dîner

Mercredi 13 décembre / Musée de l'Acropole

9h30 Séance sur la crédibilité

Discours d'ouverture : Alberto Garlandini

Table ronde Contributeurs : Juliette Raoul-Duval, ICOM-Europe, Syrago Tsiara Grèce, Roumanie (à confirmer), Caren Brown ICOFOM.

12h00 – Déjeuner léger

13h30 Session sur la durabilité

Discours principal – Stefan Simon, Allemagne

Table ronde : Emilie Girard, France, Marie Clarté O'Neill, CECA, Valeria Suruceanu, Moldavie, Lana Karaia, Géorgie, Felicia Sternfeld, Allemagne, Andreas Giakoumakatos.

16h00 – Séance de clôture

17h30 – Visite guidée de la Galerie Nationale

18h30 – Dîner

Jeudi 14 décembre / Visites des musées

10h00 – Musée Archéologique National, Musée d'Art Cycladique, Musée Benaki

14h00 – Déjeuner au Musée Benaki

Départ des participants

Le projet de Conférence européenne des musées est soutenu par ICOM SAREC.

Conférence européenne des musées - ICOM Europe

Propos de la conférence

Ces dernières années, les musées européens ont activement embrassé la cause du développement durable, s'engageant dans des stratégies proactives qui englobent des innovations organisationnelles, des programmes thématiques et éducatifs et la promotion d'attitudes responsables parmi leur personnel et leurs visiteurs. Cette prise de conscience accrue a été accélérée par les événements liés au climat au cours des deux dernières années, mais découle d'une réflexion plus large sur l'évolution des musées au XXIe siècle.

La prolifération des musées dans le monde au cours des dernières décennies a conduit à une remise en question constante de leurs objectifs, de leurs collections, de leurs rôles sociaux et même de leur « définition » fondamentale. La pandémie de COVID-19 a incité à réévaluer le « prochain musée », moins axé sur la production d’expositions que sur la participation, l’inclusion et la responsabilité sociale. Après la crise, cette vision s’est orientée vers le besoin urgent de reconstruire les publics, la fréquentation et les ressources. La résilience, initialement associée à la survie pendant la crise, s'est transformée en une ambition de redonner à la culture une place centrale dans notre vie quotidienne. Les musées ont rapidement réaffirmé leur attractivité et leur innovation, modernisant ainsi leur fonctionnement.

L'engagement en faveur du développement durable, conformément aux grandes recommandations de l'ONU, va au-delà de la simple bonne volonté et de la frugalité ; c’est devenu un impératif essentiel. Lors du sommet du G20 à Rome en août 2020, le président de l’ICOM a souligné que « les musées comptent parmi les institutions les plus crédibles ». Si cette distinction est flatteuse, elle comporte également un élément de responsabilité. Les ministres, en approuvant cette déclaration dans la déclaration finale, se sont engagés à l'intégrer dans les politiques publiques nationales.

La crédibilité des musées auprès du public découle de leur rôle de pourvoyeurs d'informations vérifiées et fiables et de gardiens d'objets authentiques. Cette responsabilité scientifique occupe une place centrale dans la définition adoptée à Prague et est particulièrement cruciale dans un monde où distinguer le vrai du faux est de plus en plus difficile. C’est dans ce contexte que de nombreuses institutions et organisations muséales ont placé le développement durable au cœur de leurs politiques et de leurs programmes, engageant activement leurs publics dans cette entreprise vitale.

Les prochaines journées professionnelles à Lahti en novembre exploreront l'impact des politiques publiques nationales sur les musées en Europe. Plus précisément, nous visons à évaluer l’efficacité et la suffisance des ressources publiques allouées aux politiques culturelles pour soutenir et encourager les musées. Notre conférence annuelle s'efforce d'identifier et de comparer les politiques publiques de différents pays européens, en extrayant des informations précieuses pour l'avenir.

Nous invitons les membres d'ICOM Europe, y compris les présidents des comités nationaux ou leurs représentants, à partager leurs expériences et leurs points de vue, contribuant ainsi au développement d'une compréhension globale des différentes typologies de soutien aux politiques nationales et fournissant un cadre pour évaluer leur portée et leur impact. .

Le thème choisi vise :

- Rappeler le rôle pionnier de l'ICOM, qui a lancé en 2016 un groupe de travail sur le développement durable ;

- Mettre en valeur le rôle des comités nationaux d'ICOM Europe, dont beaucoup ont mis en place des groupes de travail, mené des enquêtes auprès de leurs membres, relayé des initiatives et promu des bonnes pratiques. L’objectif est de mieux identifier et caractériser les actions entreprises par les musées en Europe.

- Valoriser les « membres » d’ICOM Europe qui sont observateurs et parfois contributeurs aux politiques culturelles nationales et qui sont en mesure de contribuer à esquisser un panorama des politiques culturelles mises en œuvre par les États pour accompagner leurs musées dans leur volonté de se saisir des enjeux environnementaux. De quels moyens disposent les musées ? Quelles mesures d'efficacité ?

Projet d'ordre du jour :

- Ouverture et introduction par le conseil d'administration d'ICOM Europe

- Session 1 : présentation du programme de développement durable de l'ICOM, intervention du président (ou représentant) du groupe de travail ad hoc

- Session 2 : interventions des partenaires des journées en Finlande : Nemo, Ecsite

- Session 3 : présentations par les membres d'ICOM Europe de l'éventail des aides publiques et incitations dédiées au développement durable dans les musées de leurs pays

- Conclusion. Des pistes pour l'avenir.

Organisation

La journée prendra la forme d'un séminaire de travail, ouvert à tous les membres d'ICOM Europe (sur place ou en ligne) et au public Ne-mo.

- Les débats seront traduits dans les langues officielles de l'ICOM, enregistrés et publiés.

- Un appel à communications sera lancé et se poursuivra jusqu'à fin septembre et le programme final se terminera en octobre 2023.

- La participation est gratuite. Les participants sont responsables de leur propre séjour. les participants seront invités à une fête de bienvenue.

- Les détails matériels seront élaborés en partenariat avec Ecsite et NEMO.

Informations pratiques :

Lieux des conférences :

- Musée des arts visuels, Päijänteenkatu 9, 15140 Lahti.

- Salle de séminaire – Atelier Kumma

Hôtels:

- Hôtel Lahden Seurahuone https://www.sokoshotels.fi/fr/lahti/sokos-hotel-lahden-seurahuone et

- Scandic Lahti City https://www.scandichotels.com/hotels/finland/lahti/scandic-lahti-city .

Comment rejoindre Lahti :

- Aéroport d'Helsinki https://www.helsinki-airport.com/ . De l'aéroport, prendre le train jusqu'à De l'aéroport, train

- Tikkurila et un autre train pour Lahti https://www.helsinki-airport.com/train.php . 9 minutes puis 50 minutes.

Congrès 2023 : "Nouveaux publics, nouveaux usages, nouveaux modèles"

Le 22 septembre s’est tenue la journée professionnelle annuelle d’ICOM France sur le thème « Nouveaux publics, nouveaux usages, nouveaux modèles ».

Introduction

La journée a débuté par un état des lieux des premières analyses des publics des musées post Covid. Anne Jonchéry et Jasmina Stévanovic (du Département des études de la prospective, des statistiques et de la documentation, Ministère de la Culture) ont insisté notamment sur la reprise de la fréquentation in situ des musées, le développement de pratiques de visites en ligne ainsi qu’un rajeunissement du visitorat dans les institutions muséales. Par ailleurs, Francis de Bonnaire a présenté le projet Sentomus, un projet innovant d’étude d’audience des musées en Europe.

Session 1 : Nouveaux usages, nouvelles formes de médiation

Modérée par Anne-Sophie Grassin, responsable du service des publics (médiation et actions culturelles) du MAC VAL, cette première session réunissait Olivia Bourrat, directrice des collections et de la recherche à Paris Musées, Yaël Kreplak, responsable du diplôme universitaire « Pour l’accès à l’art et au patrimoine, outils et recherche » (chaire Delphine Lévy, Université Paris I Panthéon Sorbonne), Bruno Girveau, directeur du Palais des beaux-arts de Lille, Valérie Guillaume, directrice du musée Carnavalet-Histoire de Paris, vice présidente d’ICOM France, et Hélène Jagot, directrice des musées et châteaux de la Ville de Tours.

Cette table ronde s’est structurée autour de trois grandes questions : la construction de sens (est-ce qu’on évalue encore la rencontre à l’œuvre par l’apprentissage de connaissances ?), les formes du discours écrit et oral (quels types de paroles et de registres de discours sont livrés sur les œuvres ?) ainsi que le paradigme de la médiation sensible qui considère l’individu-visiteur dans sa globalité d’être humain.

A titre d’illustration, Valérie Guillaume, a fait part du renouvellement de la médiation du musée Carnavalet, au travers notamment de cartels à hauteur des enfants. Bruno Girveau a quant à lui évoqué l’Open Museum, projet du Palais des Beaux-Arts de Lille d’une exposition carte blanche de personnalités culturelles de tout horizons.

Vidéo de la matinée (en français)

Session 2 : Nouveaux modèles, nouvelles offres

Modérée par Nathalie Bondil, directrice de l’Institut du monde arabe, cette session a réunit Philippe Brunella, directeur du musée et de l’archéologie à l’Eurométropole de Metz, Gautier Verbeke, directeur de la médiation et du développement des publics du musée du Louvre, Adrien Joly, directeur du développement du Mucem, et Helen Charman, directrice de l’éducation, des programmes nationaux et du Young V&A au Victoria & Albert Museum.

La définition du musée votée par l’ICOM en 2022 insiste notamment sur les missions d’« inclusion », d’ « accessibilité », d’ « expériences », de « partage » et de « participation ». Plus que jamais, le musée n’est plus seulement un lieu conservation mais bien un lieu de conversation : un « caring museum », toujours plus attentif aux besoins de ses visiteurs, de tous âges, origines et conditions.

Philippe Brunella a alors évoqué la politique de gratuité du musée et de l’archéologie à l’Eurométropole de Metz, un moyen d’augmenter le nombre de visiteurs se rendant au musée. De même Adrien Joly, lui, présentait le Mucem+, un moyen de fidéliser le visitorat du musée. Par ailleurs, Gautier Verbeke a insisté sur l’importance de projets hors les murs et a évoqué le projet d’une exposition participative du musée du Louvre Lens. Enfin, dans cette optique du « care museum », Helen Charman du Young V&A mettait en avant l’idée de faire du musée un lieu de convivialité.

Conclusion

Cette journée d’étude s’est conclue par l’intervention de Laure Armand d’Hérouville (consultante en musées, projets scientifiques et culturels) qui a insisté sur l’importance aujourd’hui de l’interdisciplinarité ainsi que la nécessité de renforcer des partenariats durables.

Par ailleurs, elle a également présenté le 4e programme d’investissement d’avenir dans le cadre du plan France 2030 qui mets en avant certains constats et perspectives d’avenir pour les institutions muséales.

Vidéo de l'après-midi en français

Vidéo de l'après-midi en anglais

Vidéo de l'après-midi en espagnol

Samedi 23 septembre :

Des visites professionnelles de plusieurs musées de la ville de Tours étaient proposées. Du Centre de Création contemporaine Olivier Debré aux souterrains gallos romains du musée des Beaux-Arts de Tours, en passant par le museum d’histoire naturelle ou encore le musée du compagnonnage, cette journée fut l’occasion de découvrir la diversité de l’offre muséale tourangelle.

IV - Formation et recherche

Les musées face à leurs responsabilités environnementale et sociétale : vers un modèle éthique et durable

ICOM France et ses partenaires ICOM Canada, ICOM Espagne, ICOM Liban, ICOM-CC, ICTOP, NATHIST, ICOM Arab, ICOM LAC, et l'université du Québec Trois Rivières lancent un nouveau cycle de débats consacré à l'élaboration d'un modèle éthique et durable dans les musées.

Ce cycle de rencontres/débats est destiné aux professionnels de musée. Y interviendront des collègues pouvant faire état d’expériences innovantes en matière de développement durable. Cette notion est ici comprise dans sa dimension à la fois écologique et sociétale. Il s’agira de présenter autour de thématiques choisies, des retours d’expérience inspirants, visant à montrer comment les musées peuvent aujourd’hui concrètement s’engager dans leurs actions quotidiennes pour construire un avenir plus durable.

Ce cycle prendra la forme de 6 séances participatives sur plate-forme numérique de mai à novembre 2023.

Session 4

Formation et recherche

Mercredi 27 septembre 2023

L’enjeu de la formation aux questions d’éco-responsabilité est devenu central et traverse tous les secteurs du champ de la Culture. Quels sont les acteurs de cette formation ? Quels sont les fondamentaux à dispenser ? Les outils pédagogiques à développer ? Les attentes des publics sur ces sujets ?

La séance a été modérée par Hélène Vassal et Rita Capurro, membres d’ICTOP.

Avec les interventions de Blaise Kilian, Co-directeur du musée de l'Économie et de la Monnaie du Cambodge (SOSORO) ; Ernest Kpan, Président d'ICOM Côte d'Ivoire ; Manuelina Duarte, experte en muséologie sociale ; Michela Rota, Architecte et consultante en musées et développement durable.

Vidéo en français

Vidéo en anglais

Vidéo en espagnol

V - Numérique et développement durable

Les musées face à leurs responsabilités environnementale et sociétale : vers un modèle éthique et durable

ICOM France et ses partenaires ICOM Canada, ICOM Espagne, ICOM Liban, ICOM-CC, ICTOP, NATHIST, ICOM Arab, ICOM LAC, et l'université du Québec Trois Rivières lancent un nouveau cycle de débats consacré à l'élaboration d'un modèle éthique et durable dans les musées.

Ce cycle de rencontres/débats est destiné aux professionnels de musée. Y interviennent des collègues pouvant faire état d’expériences innovantes en matière de développement durable. Cette notion est ici comprise dans sa dimension à la fois écologique et sociétale. Il s’agit de présenter autour de thématiques choisies, des retours d’expérience inspirants, visant à montrer comment les musées peuvent aujourd’hui concrètement s’engager dans leurs actions quotidiennes pour construire un avenir plus durable.

Ce cycle prend la forme de 6 séances participatives sur plate-forme numérique de mai à novembre 2023.

Session 5

Numérique et développement durable

Mercredi 18 octobre 2023

17h30 - 19h

Le recours au numérique comme support de diffusion sous toutes ses formes est devenu un enjeu majeur pour les institutions muséales. Son utilisation paraît souvent comme une alternative plus écologique. Pour autant, la réalité semble plus complexe. Nous nous interrogerons sur l’impact carbone des outils numériques pour les musées mais aussi tenterons de comprendre et d’évaluer leur impact sur le visiteur.

Dialogues et échanges avec :

- Emmanuel Château-Dutier, professeur en muséologie numérique - université de Montréal (Canada)

- Johanna Eiramo, directrice du programme numérique de la Finnish National Gallery (Helsinki, Finlande)

- Mohamed Ismail, professeur d'archéologie et de systèmes d'information sur le patrimoine, Faculté d'archéologie, Université Ain Shams (Le Caire, Egypte)

- Amarílis Lage, coordinatrice des expositions et du contenu, Musée de demain, Rio de Janeiro

- Sophie Biecheler, directrice des relations institutionnelles et internationales d'Universcience et Olivier Bielecki, directeur informatique d'Universcience

La séance est organisée par ICOM Arabe et sera modérée par Ech Cherki Dahmali, président d'ICOM Arabe.

La recherche au musée

Propos de la rencontre

Cette journée de rencontre professionnelle abordera la question de la place de la recherche au sein des musées. Elle mettra en avant les spécificités de la recherche dans les musées, et les moyens et les objectifs de cette recherche, à partir de plusieurs retours d’expérience et de cas pratiques, discutés dans le cadre de tables rondes et présentés lors de focus.

Il s’agira de montrer que cette activité de recherche s’incarne dans des formes multiples, et également de mettre en avant l’apport que constituent les partenariats avec d’autres musées, instituts et laboratoires de recherche ou encore universités.

Comité d’organisation :

Vincent Droguet (Service des musées de France / Direction générale des patrimoines et de l’architecture), Juliette Trey (INHA)

Parmi les intervenants et les intervenantes :

Claire Barbillon (École du Louvre), Christian Briend (Revue des musées de France), Stéphane Bourdin (CNRS), Vincent Droguet (SMF/DGPA), Aude Fanlo (MuCEM), Estelle Guille des Buttes-Fresneau (SMF/DGPA), Pauline Guyot (INHA), Valentina Hristova (Fondation des sciences du patrimoine), Pascal Liévaux (DIRI/DGPA), Armandine Malbois (MAD), Françoise Mardrus (musée du Louvre), Sara Martinetti (INHA), Rose-Marie Mousseaux (MAN), Federico Nurra (INHA), Daniele Rivoletti (université Clermont-Auvergne)

ENTRÉE LIBRE

L’ICOM annonce la nomination des nouveaux membres de ses comités permanents et groupes de travail

L’ICOM a le plaisir d’annoncer la nouvelle composition de 10 de ses Comités permanents et Groupes de travail suite à un appel à candidature lancé en mars 2023.

Les candidats retenus ont été nommés par le Conseil d’administration lors de sa 166ème session (5-6-7 juin 2023)

L’ICOM, avec son vaste réseau de professionnels des musées, de musées et d’institutions culturelles couvrant plus de 138 pays et territoires, joue un rôle central dans la préservation et la promotion du patrimoine mondial. L’organisation réaffirme sa volonté de renforcer le paysage culturel mondial. Le travail de l’organisation contribue non seulement à la préservation et à la célébration du patrimoine culturel mondial, mais reconnaît également l’importance de remédier aux injustices historiques et de travailler à un avenir plus inclusif et plus équitable pour les musées et leurs communautés.

Comités permanents et groupes de travail : Une composante essentielle de l’ICOM

Les comités permanents et les groupes de travail de l’ICOM sont des composantes essentielles de l’organisation. Nommés par le président de l’ICOM après consultation du conseil d’administration, ils ont pour but de réfléchir à des questions spécifiques qui affectent la communauté muséale ou l’organisation. Ils sont placés sous l’autorité du Conseil d’administration (article 5.2 du Règlement intérieur). Ensemble, les Comités permanents et les Groupes de travail aident l’ICOM à rester attentif à l’évolution des besoins et des défis auxquels sont confrontés les musées du monde entier.

Une représentation diversifiée et mondiale

Les Comités permanents et les Groupes de travail de l’ICOM sont composés d’un large éventail de professionnels et d’experts du monde entier. Cette diversité reflète l’engagement de l’organisation en faveur de l’inclusion et la reconnaissance du fait qu’une multiplicité de perspectives est essentielle pour relever les défis et saisir les opportunités auxquels les musées sont confrontés aujourd’hui.

Les membres de ces entités apportent une richesse d’expérience et de connaissances dans des domaines tels que la gestion des musées, la conservation, les pratiques curatoriales et la diplomatie culturelle. Leurs apports contribueront sans aucun doute à la mission de l’ICOM qui est de promouvoir le rôle des musées en tant qu’instruments d’échange culturel, d’éducation et de compréhension.

Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour découvrir les nouveaux présidents et membres des comités permanents et des groupes de travail de l’ICOM !

Rapport de la Conférence internationale d'ICOM Europe

Les 2 et 3 octobre 2023, la conférence internationale d'ICOM Europe, intitulée « Combler le fossé entre les musées et les communautés : le rôle de la communication et de l'éducation », s'est tenue au Musée national des carrosses de Lisbonne, au Portugal. Ce rassemblement unique a réuni des membres de l'ICOM, des éducateurs, des professionnels des musées et des experts en communication pour explorer le rôle des musées dans l'autonomisation des communautés et la facilitation de la co-création de connaissances.

Pendant deux jours, les participants ont engagé des discussions approfondies autour de plusieurs thèmes clés, notamment l'importance des musées dans la préservation de la mémoire culturelle, les stratégies visant à amplifier les voix des communautés par la communication et l'éducation, les diverses significations que les objets revêtent pour diverses communautés, l'inclusion des groupes sous-représentés, la l’utilisation de la communication et de l’éducation pour relever les défis sociétaux et la transformation des visiteurs virtuels en visiteurs actifs des musées.