Recherche

Résultats de la recherche

2299 résultats trouvés

Exposer les migrations - JE-DIS de la FEMS 2024 (6)

La programmation des "JE-DIS" reprend avec un épisode consacré à la très riche actualité du traitement des migrations au sein des musées, l'occasion de découvrir les coulisses d'expositions majeures de cet automne.

Nous aurons en effet le plaisir d'échanger avec :

- Mathilde Beaujean, Cheffe de projet expositions au Musée de l'Homme (exposition "Migrations, une odyssée humaine")

- Florence Borel, Chargée de projets de médiation au Louvre Lens et Marco Zanni, (exposition "EXILS - regards d'artistes")

- Camille Faucourt, Responsable du département Mobilité, métissage et communication du Mucem (exposition "Revenir")

- Emilie Gandon, Conservatrice du patrimoine au Musée national de l'histoire de l'immigration (exposition "Chaque vie est une histoire")

- Nathalie Mémoire, Directrice du Muséum - sciences et nature et du Jardin botanique de la ville de Bordeaux (exposition "Migrations du vivant")

Nous questionnerons notamment les collections, les collectes, les projets de médiation et la pérennité du patrimoine des migrations humaines au sein des différentes institutions.

Rencontre animée par Elisabeth Jolys Shimells, Vice-présidente de la FEMS et Responsable des collections du Musée national de l'histoire de l'immigration

Prix du patrimoine européen / Prix Europa Nostra 2025

Vous participez à un projet patrimonial, à titre individuel ou au sein d'une organisation, qui mérite d'être reconnu à l'échelle européenne ?

Les candidatures pour les Prix du patrimoine européen / Prix Europa Nostra 2025 sont ouvertes ! C'est l'occasion de présenter vos contributions exceptionnelles au patrimoine culturel et de concourir pour les prix les plus prestigieux d'Europe dans ce domaine.

Les prix récompensent des réalisations exceptionnelles en matière de protection, de conservation, de recherche et de promotion du patrimoine culturel, couvrant un large éventail de catégories et de types de projets - du patrimoine matériel au patrimoine immatériel.

Les candidatures sont attendues dans les cinq catégories suivantes :

- Conservation et réutilisation adaptative ;

- Recherche

- Éducation, formation et compétences

- Engagement des citoyens et sensibilisation ; et

- Champions du patrimoine.

Les prix ont été lancés en 2002 par la Commission européenne et sont gérés par Europa Nostra depuis lors. Les Prix du patrimoine européen / Prix Europa Nostra sont soutenus par le programme Europe créative de l'Union européenne.

Pourquoi soumettre votre candidature ? Remporter un prix vous apportera :

- Des avantages : Une reconnaissance au niveau européen, une plus grande visibilité (inter)nationale, une augmentation du nombre de visiteurs et/ou un financement potentiel de suivi ;

- Des prix en argent : La possibilité de recevoir un Grand Prix de 10 000 euros, ainsi qu'un Prix du public de 10 000 euros supplémentaires ; et

- Réseautage : Rejoignez un réseau de professionnels, d'experts et de passionnés du patrimoine à travers l'Europe.

Nouveaux récits : quand l'exposition dérange

Dans la continuité du cycle des rencontres professionnelles initié en 2024, consacré à l'ambition écologique et sociale des musées, le cycle “Muséographie pratique” continue ! Le dernier rendez-vous professionnel 2024 aura lieu le jeudi 05 décembre à Lyon et Villeurbanne.

Dans la foulée de la journée professionnelle consacrée à la montagne, Céline Chanas, (Directrice du Musée de Bretagne, vice-présidente de la FEMS) et Elisabeth Jolys Shimells (Responsable des collections du Musée national de l'histoire de l'immigration, vice-présidente de la FEMS) ont le plaisir de vous convier à la prochaine journée "muséo pratique" autour de la question de l'exposition qui dérange.

Ce prochain rendez-vous a été imaginé avec Xavier de la Selle (directeur du Musée Gadagne et Président de la FEMS) et Vincent Veschambre (Directeur du Rize et adhérent de la FEMS).

Places limitées, sur inscription.

Gestes et musées // Colloque international

Propos

Le patrimoine gestuel représente une composante fondamentale de notre héritage culturel, incarnant le savoir-faire technique et scientifique à travers les âges. Les musées d’aujourd’hui s’interrogent sur la valorisation et la transmission de ce savoir gestuel. Comment capturer et préserver les gestes techniques et scientifiques ? Certes par la photo et la vidéo, mais ces supports figent l’instant sans transmettre la dynamique évolutive de ces pratiques. En outre, le cadrage de l’image ne permet pas toujours de saisir les gestes dans leur globalité : photographier ou filmer une main qui utilise un marteau, c’est négliger le pied qui donne l’appui.

Le colloque «Gestes et Musées» se consacrera à l’exploration des méthodes de valorisation et de transmission de ces gestes techniques et scientifiques, en se demandant notamment si les musées d’art contemporain, qui accueillent volontiers des performances en leurs murs et veillent à en garder la trace, n’ont pas une expérience à partager avec les musées de sciences et de techniques.

Le colloque se demandera aussi si les « restitutions » visant à recréer pendant quelques heures une réalité gestuelle complexe ne sont pas une autre piste d’avenir. Ce colloque voudrait faire un point sur la manière dont les gestes en particulier (laissons les paroles pour un autre colloque) sont données à voir et à comprendre —ou plutôt : pourraient être donnés à voir et à comprendre dans différents musées, en particulier les musées qui présentent des objets plutôt que des œuvres (musées de société, musées scientifiques et techniques, musées d’histoire, musées d’archéologie).

Musée et soin : du care au cure ?

Le propos

Depuis la crise sanitaire de 2020, le besoin de bienveillance et d’attention, de convivialité et de lien humain, bref de « mieux-être » apparait comme essentiel. Aujourd’hui plus qu’hier, l’heure semble être au musée qui prend soin, au musée qui apaise, au musée qui soigne. Mais au-delà des mots, quelles réalités ce vocabulaire recouvre-t-il ? À quels concepts se rattache-t-il et de quelles manières se concrétise-t-il ?

Musées & care

En 2020, la pandémie ferme les musées… et le superflu devient indispensable. Désormais interdite, la visite de musée se révèle nécessaire. Elle s’impose à nous comme un élément clef de notre bien-être physique, de notre équilibre psychologique, de notre épanouissement. Apparaît alors une évidence : le musée fait du bien ! Depuis, les musées ont à nouveau ouvert leurs portes avec des ambitions neuves, conscients du rôle qu’ils sont désormais appelés à jouer : devenir une « maison commune » (Jacqueline Eidelman), un lieu vivant et vital intégré à la vie de chacun. Un espace où l’on vient trouver soutien, soin ou plus modestement réconfort. La « muséothérapie » propose de considérer le musée comme un lieu de soin et de mieuxêtre à part entière. Au-delà de la contemplation des œuvres, les thérapeutes soulignent l’importance de la déambulation dans l’espace muséal. Et s’il n’est pas un lieu qui soigne, il est un espace qui soutient, qui accompagne, qui permet.

Modalités de la rencontre

Organisées par Occitanie Musées, réseau des professionnels de musées d’Occitanie, le CNFPT Occitanie (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 / Laboratoires de l’IRCL (CNRS UMR 5186) et du CEMM (EA 4583), la DRAC Occitanie et en partenariat avec la Région Occitanie.

Montpellier, Université Paul-Valéry Montpellier 3, site Saint Charles, de 10h à 17h

en présentiel +distanciel

Participants : cette journée s’adresse aux professionnels des musées, aux étudiants, aux chercheurs et universitaires, aux élus et administratifs, aux praticiens et médecins et à toute personne intéressée par la thématique abordée.

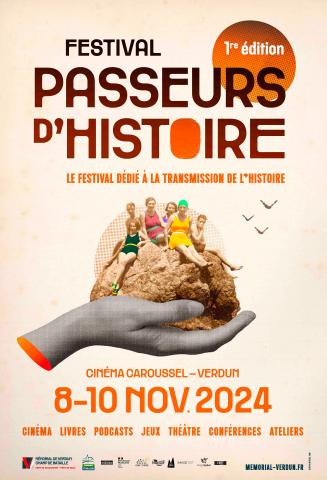

"Passeurs d’Histoire"

Pour ouvrir son premier Festival dédié à la transmission de l'Histoire, le Mémorial de Verdun souhaite créer un rendez-vous privilégié pour les musées d’Histoire français et européens. Dans un esprit convivial, ces « Passeurs d’Histoire » sont invités pendant deux jours à échanger sur les enjeux de la transmission de l’Histoire, à partager leurs pratiques et à témoigner de leurs projets les plus innovants.

À travers plusieurs tables rondes réunissant de nombreux intervenants passionnants et passionnés, nous aborderons des questions essentielles sur des sujets qui nous touchent et nous rassemblement au quotidien :

- De l'histoire individuelle à l'histoire collective : comment transmettre quand les témoins disparaissent ?

- Comment renouveler l'intérêt autour de sa thématique historique ?

- Musées d'Histoire et enseignants : s'associer pour mieux transmettre ?

- Retours d'expériences : Musées d'Histoire et créateurs de contenus

Nous aurons l’honneur d’ouvrir ces journées avec une conférence inaugurale de l’historien Patrick Boucheron sur le thème : Pourquoi a-t-on besoin d’Histoires ?

Réservez dès maintenant votre place et venez enrichir les débats autour de l'Histoire et son avenir !

Retrouvez le programme des journées ci-contre.

Adresse :

Mémorial de Verdun

1, avenue du Corps européen

BP 60048 - Fleury-devant-Douaumont

55101 Verdun Cedex

Musées et monde contemporain

Rendez-vous en région Occitanie le jeudi 12 décembre 2024 à la Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles (Saint-Jean-du-Gard) sur le thème Musées et monde contemporain

Dix ans après le colloque organisé par le Musée Basque et de l'histoire de Bayonne « Que reste-t-il du présent ? Collecter le contemporain dans les musées de société », cette rencontre souhaite interroger le propos du musée par rapport au monde contemporain. Le musée est toujours le lieu où comprendre une société passée, comme en témoigne souvent ses collections, mais il doit rendre aussi compte de la société dans laquelle il est inclus. Il s'agit de penser les articulations entre les temporalités, de refléter et de donner à comprendre le présent au regard du passé pour entrer en résonance avec les préoccupations des visiteurs. Devant la profusion des possibles, quels choix opérer ? Comment, en dix ans, depuis les réflexions posées par le colloque du Musée Basque et de l'histoire Bayonne, les pratiques se sont-elles transformées ? Que nous disent nos collections, bien souvent bornées à la fin de la première partie du XXème siècle ? Comment peuvent-elles être réactualisées, ou pas ? La recherche en sciences sociales, les études sur le patrimoine immatériel peuvent aider à l’identification de thèmes pertinents ou révélateurs d’un moment historique et d’un territoire donné. La nature des collectes relatives à la période contemporaine, les choix effectués dans le cadre de nos missions d’acquisition et de conservation, la valorisation des savoirs de notre société actuelle forment à la fois des questions et des enjeux pour nos musées.

La journée est pensée comme un atelier à partir de nos expériences et nos projets de mise en œuvre d'une collecte du contemporain. La participation constituera le cœur de la journée, sous le regard averti de Sylvie Grange, conservateur en chef honoraire du patrimoine.

Arts et architecture au temps de l’Art déco dans le Grand Est

Dans le cadre des manifestations prévues à l’occasion du centenaire de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, qui s’est tenue à Paris en 1925, l’AMAL (Archives modernes de l’architecture lorraine) se propose d’organiser un colloque sur les arts et l’architecture au temps de l’Art déco dans la région Grand Est, en octobre 2025, à Nancy.

L’exposition de 1925, formidable vitrine pour les industries françaises, accueillit 21 pays ; parmi les pavillons français, figurait en bonne place le pavillon de Nancy et de l’Est, réalisé par les architectes Pierre Le Bourgeois (1879-1971) et Jean Bourgon (1895-1959). Cette manifestation, à l’origine de la dénomination de ce qui deviendra « l’Art déco », contribua à la diffusion de ce qu’on peut appeler un style qui, grâce à ses qualités esthétiques, continue de séduire et inspire encore de nombreux créateurs. La médiatisation de cet événement international ne doit pas faire oublier que l’Art déco ne se réduit pas à une période aussi courte. Ses manifestations sont visibles dès le début des années 1910 et se développent durant l’entre-deux-guerres et même au-delà. Tous les arts et techniques sont concernés ; l’architecture avec ses décors portés mais aussi les œuvres d’art et le mobilier. Si de nombreuses publications lui ont déjà été consacrées, peut-on aujourd’hui porter un regard nouveau ? Ce colloque souhaite susciter des éléments de réponse à cette question.

Ce colloque s’attachera ainsi à traiter plusieurs thèmes :

- La modernité et les modernités. Comment dans la région Grand Est s’articulent la modernité, l’avant-garde et l’éclectisme, sans oublier la permanence de l’École de Nancy et la forte influence du régionalisme ? Comment cette articulation évolue-t-elle au cours des années 1930 ?

- Réseaux et circulations d’influences. Sans faire un amalgame entre Première Reconstruction et architecture à l’époque de l’Art déco, une étude comparative entre villes reconstruites et aménagements nouveaux semble intéressante à mener. De même, on pourra interroger l’influence de Paris, ses architectes et ses décorateurs, tout comme ceux du monde germanique, par exemple.

- Ornementation, décor et mobilier. Quelle place pour le décor ? La période se caractérise par un éclectisme débridé et une grande variété de productions, où se mêlent innovation, références académiques et régionalistes. Cela se traduit régulièrement par des œuvres collectives, et plus généralement la mise en action de réseaux d’architectes, décorateurs, industriels d’art et artisans.

- Adaptation, conservation et patrimonialisation. Face à l’adaptation des édifices anciens aux nouvelles normes de performances énergétiques, quelle évolution pour les immeubles construits à cette époque ? De plus en plus apparaît la nécessité de recourir à des protections au titre des monuments historiques ou au label ACR (architecture contemporaine remarquable) et à des références dans les documents d’urbanisme.

- Élargissement géographique. Si des villes importantes, comme Nancy et Reims, sont bien connues pour l’importance des immeubles construits à cette époque, il ne faut pas oublier des localités plus petites comme Vittel, Baccarat ou Longwy et des banlieues, Laxou ou Villers-lès-Nancy, entre autres. Des comparaisons avec les réalisations dans des pays limitrophes ou d’autres départements, y compris les départements d’Outre-mer et les colonies -Casablanca en offre un exemple intéressant- sont souhaitable

Les propositions de communication, d’une vingtaine de lignes accompagnées d’une brève biographie, sont à faire parvenir à :

AMAL, 29 rue du Haut Bourgeois 54 000 Nancy, contact@amalorraine.fr

Au plus tard le 31 décembre 2024.

Le comité scientifique se réunira courant janvier 2025 et communiquera sa réponse.

Conditionnement des œuvres avec des matériaux bio sourcés

Du 21 au 23 mai 2025, ce stage propose de présenter de nombreux matériaux plus éco-responsables, de savoir dans quelles circonstances et situations on peut les utiliser et surtout d’apprendre à les mettre en œuvre.

En collaboration avec le centre de conservation du Louvre

Face à l’urgence environnementale, les professionnels de la conservation se mobilisent pour minimiser les effets délétères de leurs activités et questionnent le détail des pratiques. Les matériaux actuellement employés sont principalement issus de la pétrochimie, en particulier en ce qui concerne le conditionnement et l’emballage. Le plastique représente une nuisance environnementale et toxicologique protéiforme de longue durée. L’une des pistes prioritaires pour réduire la consommation et donc la production de plastiques et des déchets serait de leur substituer des matériaux biosourcés biodégradables. L’urgence est bien là et il est maintenant impératif de changer nos pratiques et de ne pas rester passif en attendant que de nouveaux matériaux reproduisent les caractéristiques des plastiques que nous employons et nous permettent ainsi de garder nos habitudes. Nous connaissons de nombreux matériaux biosourcés et biodégradables, comme les papiers, les textiles, cartons…qui peuvent tout à fait être utilisés dans de nombreuses situations et pour une grande majorité de nos collections. Le frein est plus dans leur mise en œuvre que nous avons perdue et qui nous semble aujourd’hui difficile.

Ce stage propose de présenter de nombreux matériaux plus éco responsables, de savoir dans quelles circonstances et situations on peut les utiliser et surtout d’apprendre à les mettre en œuvre. La conservation des textiles et des arts graphiques a conservé l’usage de matières biosourcées et peuvent ainsi constituer une source d’inspiration pour les autres domaines. Ce stage est donc principalement pratique, il permettra de découvrir ou de redécouvrir de nombreux matériaux dits « naturels ». Il se veut une aide pour insuffler de nouvelles pratiques.

Public concerné

Professionnels de la conservation-restauration, professionnels du patrimoine de l’Etat et des collectivités territoriales.

Coordonnatrice

Nathalie Palmade - Le Dantec, restauratrice, consultante en conservation préventive, adjointe au directeur des études du département des restaurateurs, chargée de la formation continue, Inp ; Nathalie Bassis-Silvie, conservatrice-restauratrice d’arts graphiques.

Intervenantes

Nathalie Bassis-Silvie, conservation-restauration d’œuvres sur papier ; Allison Arnault, adjointe au délégué à la conservation préventive et à la restauration au muséum national d'histoire naturelle (MNHN) ; Frédérique Vincent, restauratrice, consultante en conservation préventive, autres intervenants à déterminer.

Modalités d'inscription

Lire les conditions d'inscription

Lorsque votre bulletin est complété et signé, il doit impérativement être adressé par courrier électronique à :

Aurélie Tanaqui, service de la formation continue des restaurateurs.

Tel. : 01 49 46 57 92 - aurelie.tanaqui@inp.fr

Le service de formation reviendra ensuite vers vous pour vous indiquer la suite donnée à votre demande.

Conférence générale de l'ICOM en 2025

Ensemble, à travers la Conférence générale de 2025 à Dubaï, nous façonnons l’avenir des musées en tant que gardiens et activateurs du patrimoine et de la culture, en offrant une plateforme pour le dialogue, la collaboration et l’action, et en stimulant l’héritage de notre mémoire collective. Le symposium international de l’ICOM, qui se tiendra le 12 novembre 2024, est la première étape de ce voyage vers 2025.

En tant que prochaine étape importante vers un congrès scientifique de haut niveau, nous vous invitons à nous rejoindre en ligne pour la diffusion en direct du Symposium international de l’ICOM, vous offrant une occasion unique de vous engager profondément dans les thèmes émergents de la conférence et d’en savoir plus sur la façon dont vous pouvez aider à tracer la voie vers un avenir où les musées prospèrent grâce à une vision novatrice et à la résilience.

Le symposium explorera trois thèmes clés-le patrimoine immatériel, le pouvoir des jeunes générations et les nouvelles technologies-à travers des sessions dirigées par des intervenants de renom, dont Edward Rodley (The Experience Alchemists), Son Excellence Zaki Anwar Nusseibeh (conseiller culturel du président des Émirats arabes unis), et Sheikh Sultan Sooud Al Qassemi (Barjeel Art Foundation). Les discussions porteront sur la manière dont les musées peuvent s’adapter aux changements rapides tout en préservant les liens culturels authentiques.

Pour la première fois dans l’histoire de l’ICOM, le symposium comprendra des ateliers de formation pratique animés par les experts des comités internationaux de l’ICOM. Les ateliers porteront sur des sujets tels que la documentation des collections, l’implication de la communauté dans la sauvegarde du patrimoine et la planification des urgences dans les musées.

Nous nous réjouissons de vous accueillir pour suivre en ligne le Symposium international de l’ICOM, prévu le 12 novembre 2024. Vous pouvez trouver plus de détails sur l’agenda et le flux en direct du Symposium en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Agenda

- 10:00 (UTC +4) – Remarques inaugurales

- 10:20 (UTC +4) – Discours d’ouverture : Nouvelles technologies

- 11:20 (UTC +4) – Discours liminaire : Patrimoine immatériel

- 12:25 (UTC +4) – Discours : Le pouvoir de la jeunesse

- 13:25 (UTC +4) – Pause

- 14:30 (UTC +4) – Formations : Planification d’urgence pour les musées, Patrimoine immatériel, Documentation des collections