Recherche

Résultats de la recherche

2299 résultats trouvés

Prix Olga Fradiss 2024

Créée en 1993 et abritée par la Fondation de France, la Fondation Lucie et Olga Fradiss décerne chaque année plusieurs prix, dans les domaines de la recherche médicale et de l’histoire de l’art. Madame Olga Fradiss a été la directrice du Musée des Beaux-arts d’Orléans.

Le Prix Olga Fradiss a pour vocation de récompenser un jeune auteur, pour le meilleur livre français sur l’histoire de l’art, toutes disciplines et époques confondues, publié au cours de l’année écoulée.

Depuis l’édition 2023, ce prix annuel est d’un montant de 10 000 euros.

CONDITIONS D’ELIGIBILITE

- Etre de nationalité française ;

- Etre âgé de moins de 45 ans au 31 décembre 2023 ;

- Ouvrage publié en 2023 ;

- Ouvrage rédigé en français ;

- Les ouvrages coécrits par plusieurs auteurs ne seront pas acceptés.

Attention : les manuscrits et traductions ne seront pas acceptés, de même que les thèses publiées sans travail de réécriture.

SELECTION DU LAUREAT

Priorité sera donnée, dans la sélection de l’ouvrage primé, à :

- la valeur scientifique et technique de l’ouvrage ;

- sa valeur littéraire ;

- l’originalité des idées exprimées.

Selon les vœux du légataire, le jury du Prix Olga Fradiss sera constitué de représentants des institutions suivantes :

- Service des musées de France, Ministère de la culture et de la communication

- Département des peintures du Musée du Louvre

- Ecole normale supérieure

- Ecole nationale des chartes

- Ecole nationale supérieure des Beaux-arts

Le lauréat du Prix Olga Fradiss sera désigné d’ici fin 2024 et le prix remis en 2025.

MODALITES DE CANDIDATURE

Pour candidater, nous vous remercions de bien vouloir adresser un dossier en 6 exemplaires comprenant : l’ouvrage concerné accompagné du CV et d’une biographie (de deux pages chacun) et d’une bibliographie détaillée de l’auteur, jusqu’au 11 octobre 2024 (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse suivante :

- Fondation Lucie et Olga Fradiss

- c/o Fondation de France

- 40, Avenue Hoche

- 75008 Paris

Les CV, biographies et bibliographies détaillées des auteurs devront être également envoyés en version électronique (au format pdf) par mail à l’adresse suivante : imaizeray@fdf.org

Les demandes d’informations sont à envoyer à cette même adresse. Merci de bien nommer l’objet de votre mail de la façon suivante :

Nom (sans prénom) du candidat_DDS_Prix Fradiss – histoire de l’art 2024.

IMPORTANT : Il ne sera fait aucun retour des ouvrages envoyés pour concourir au Prix.

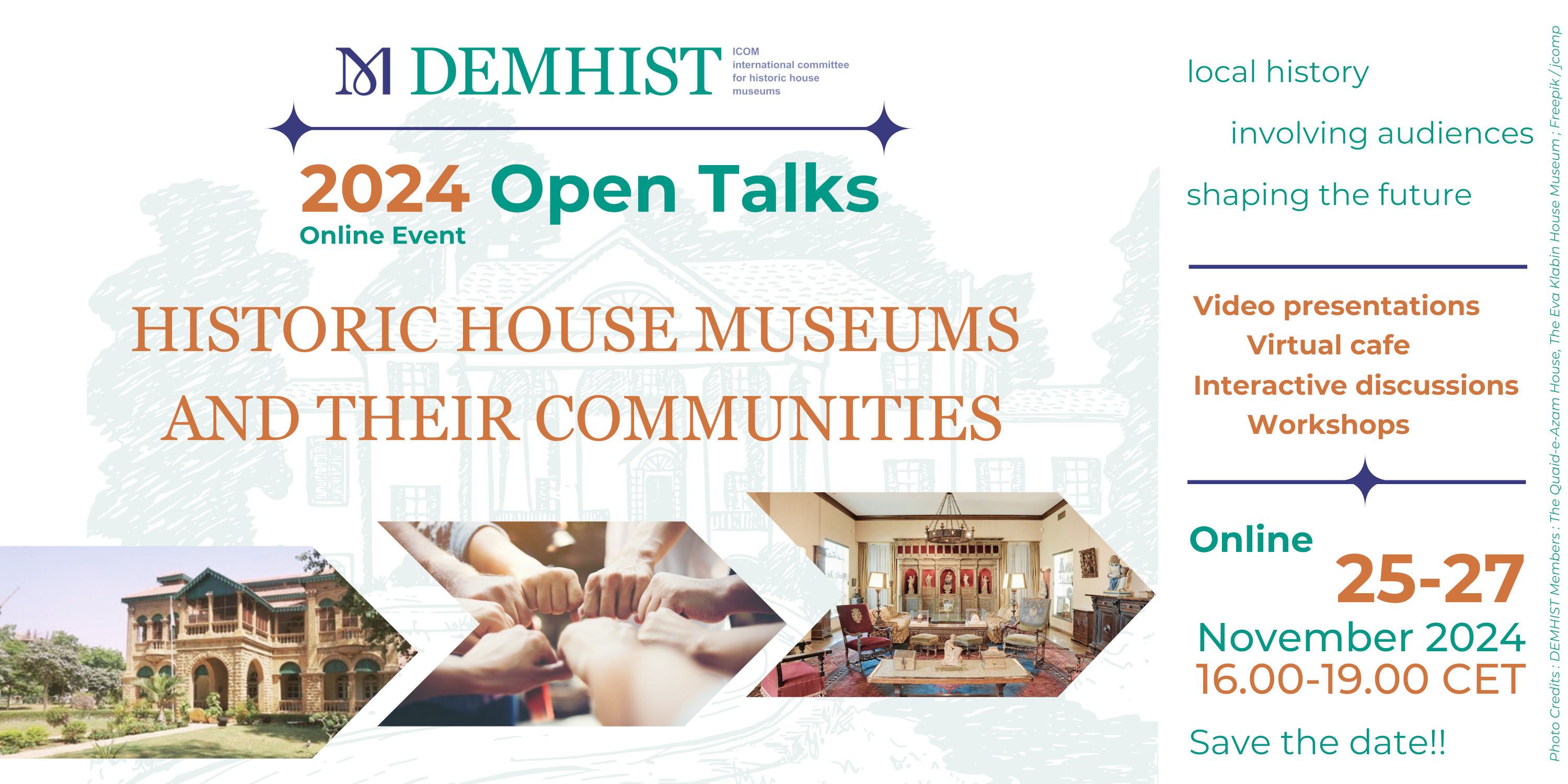

DEMHIST : Open Talks

L'Open Talks 2024 du comité international de l'ICOM pour les demeures historiques-musées - DEMHIST - vous invite à explorer le rôle des maisons-musées historiques dans le façonnement et l'inspiration des communautés à travers les thèmes de l'inspiration, de l'interprétation et de l'impact.

Les maisons-musées relient le passé et le présent et nous guident vers un avenir plus inclusif et durable.

Thème principal

Les maisons-musées historiques occupent une position unique en tant que passerelles entre le passé et le présent, incarnant l'histoire locale et les récits culturels à l'intérieur de leurs murs. Au-delà de la préservation des artefacts et des histoires, ces institutions jouent un rôle crucial en se connectant à leurs communautés et en les servant de manière significative. Au cœur de ce lien se trouve la capacité du musée de maison à ancrer l'identité de la communauté. En préservant et en mettant en valeur le patrimoine local, les maisons-musées historiques offrent aux habitants un lien tangible avec leurs racines, ce qui favorise un sentiment de fierté et de continuité. Ce lien est souvent renforcé par l'implication de la communauté dans les efforts de préservation, la recherche historique et la programmation culturelle.

Les maisons-musées historiques ne sont pas de simples dépositaires du passé, mais des atouts communautaires dynamiques qui inspirent, éduquent et unissent. Leur pertinence réside dans leur capacité à s'adapter à l'évolution des besoins de la communauté tout en restant fidèles à leur mission de préservation et de partage du patrimoine local pour les générations futures. Grâce à ces efforts, ils veillent à ce que les histoires du passé continuent de résonner et d'inspirer des liens significatifs au sein des communautés qu'ils desservent.

Thèmes des sessions

SESSION 1 - INSPIRER

Cette première journée s'articulera autour du mot clé « inspirer », montrant le rôle des musées de maison dans l'inspiration des générations actuelles et futures à travers leur engagement communautaire, leur patrimoine culturel et leur croissance sociétale. Les communications et les discussions mettront en lumière la manière dont les musées de maison utilisent les collections et la narration pour préserver et célébrer l'histoire locale, promouvoir la réflexion éthique et favoriser la durabilité et le développement culturels.

SESSION 2 - INTERPRÉTER

Le deuxième jour, les communications et les discussions porteront sur la manière dont les musées et les institutions culturelles interprètent le patrimoine historique et culturel de manière à ce qu'il trouve un écho dans les communautés d'aujourd'hui. Nous mettrons l'accent sur le rôle de l'interprétation dans l'établissement d'un lien entre le passé et le présent, dans la promotion de l'engagement communautaire et dans la résolution des problèmes sociétaux contemporains.

SESSION 3 - IMPACT

Avec l'impact comme mot clé, les communications et les discussions de la troisième session mettront en évidence la façon dont les musées de maisons historiques peuvent influencer la transformation sociétale au sein de leurs communautés. Ce thème soulignera l'importance de l'innovation, de l'autonomisation et de la durabilité dans les musées et les sites patrimoniaux, démontrant leur potentiel à relever les défis sociaux contemporains et à favoriser l'engagement de la communauté.

Les inscriptions sont ouvertes !

DEMHIST : Open Talks

L'Open Talks 2024 du comité international de l'ICOM pour les demeures historiques-musées - DEMHIST - vous invite à explorer le rôle des maisons-musées historiques dans le façonnement et l'inspiration des communautés à travers les thèmes de l'inspiration, de l'interprétation et de l'impact.

Les maisons-musées relient le passé et le présent et nous guident vers un avenir plus inclusif et durable.

Thème principal

Les maisons-musées historiques occupent une position unique en tant que passerelles entre le passé et le présent, incarnant l'histoire locale et les récits culturels à l'intérieur de leurs murs. Au-delà de la préservation des artefacts et des histoires, ces institutions jouent un rôle crucial en se connectant à leurs communautés et en les servant de manière significative. Au cœur de ce lien se trouve la capacité du musée de maison à ancrer l'identité de la communauté. En préservant et en mettant en valeur le patrimoine local, les maisons-musées historiques offrent aux habitants un lien tangible avec leurs racines, ce qui favorise un sentiment de fierté et de continuité. Ce lien est souvent renforcé par l'implication de la communauté dans les efforts de préservation, la recherche historique et la programmation culturelle.

Les maisons-musées historiques ne sont pas de simples dépositaires du passé, mais des atouts communautaires dynamiques qui inspirent, éduquent et unissent. Leur pertinence réside dans leur capacité à s'adapter à l'évolution des besoins de la communauté tout en restant fidèles à leur mission de préservation et de partage du patrimoine local pour les générations futures. Grâce à ces efforts, ils veillent à ce que les histoires du passé continuent de résonner et d'inspirer des liens significatifs au sein des communautés qu'ils desservent.

Thèmes des sessions

SESSION 1 - INSPIRER

Cette première journée s'articulera autour du mot clé « inspirer », montrant le rôle des musées de maison dans l'inspiration des générations actuelles et futures à travers leur engagement communautaire, leur patrimoine culturel et leur croissance sociétale. Les communications et les discussions mettront en lumière la manière dont les musées de maison utilisent les collections et la narration pour préserver et célébrer l'histoire locale, promouvoir la réflexion éthique et favoriser la durabilité et le développement culturels.

SESSION 2 - INTERPRÉTER

Le deuxième jour, les communications et les discussions porteront sur la manière dont les musées et les institutions culturelles interprètent le patrimoine historique et culturel de manière à ce qu'il trouve un écho dans les communautés d'aujourd'hui. Nous mettrons l'accent sur le rôle de l'interprétation dans l'établissement d'un lien entre le passé et le présent, dans la promotion de l'engagement communautaire et dans la résolution des problèmes sociétaux contemporains.

SESSION 3 - IMPACT

Avec l'impact comme mot clé, les communications et les discussions de la troisième session mettront en évidence la façon dont les musées de maisons historiques peuvent influencer la transformation sociétale au sein de leurs communautés. Ce thème soulignera l'importance de l'innovation, de l'autonomisation et de la durabilité dans les musées et les sites patrimoniaux, démontrant leur potentiel à relever les défis sociaux contemporains et à favoriser l'engagement de la communauté.

Les inscriptions sont ouvertes !

Musées sans frontières. Redéfinir les récits muséographiques et l'inclusivité

Conférence 2025 Nova Gorica – Gorizia | ECoC GO! 2025

En 2025, le titre prestigieux de capitale européenne de la culture sera partagé entre Chemnitz en Allemagne et une collaboration transfrontalière sans précédent entre les villes de Nova Gorica en Slovénie et Gorizia, en Italie. Ce partenariat constitue la première capitale européenne de la culture « sans frontières », symbole d'une union culturelle inédite. Sous le slogan « GO ! Borderless », Nova Gorica et Gorizia s'uniront pour créer une expérience culturelle innovante qui transcende les frontières, invitant tout un chacun à explorer et à célébrer le riche patrimoine entrelacé des deux villes. Cette région, qui était autrefois un exemple de coexistence pacifique, de multilinguisme et de multiculturalisme, a été dévastée par la Première et la Seconde Guerre mondiale.

L'attribution du titre de Capitale européenne de la culture à ces deux villes frontalières, longtemps divisées par l'histoire, leur permet de renouer avec leurs racines communes et leurs gloires passées. Au cœur de cette initiative se trouve la création de l'EPIC (Plate-forme européenne pour l'interprétation du XXe siècle), un musée participatif conçu pour promouvoir le dialogue culturel et les valeurs démocratiques partagées. Conçu comme un centre culturel dynamique, l'EPIC utilisera des méthodologies participatives pour permettre aux communautés frontalières locales de partager leurs histoires, leurs expériences et leurs points de vue. Il s'éloigne des récits conflictuels du passé et se concentre sur l'amplification des différents points de vue au sein de la communauté. Plus qu'un simple espace culturel, l'EPIC se veut un phare de l'unité, créant un musée participatif pour le peuple, façonné par le peuple.

Cette conférence vise à explorer et à redéfinir les récits racontés par les musées, en mettant l'accent sur l'inclusion. Elle examinera comment les musées peuvent s'écarter des modèles traditionnels pour devenir des espaces éducatifs véritablement inclusifs, favorisant la compréhension et la collaboration à l'échelle mondiale. Notre objectif est de promouvoir l'échange d'idées, de bonnes pratiques et d'expertise entre les professionnels des musées issus de divers horizons. Cette conférence internationale mettra en lumière le potentiel d'un changement de paradigme, qui valorise les récits personnels et aborde des sujets souvent omis, effacés ou difficiles à discuter dans les sociétés contemporaines.

Nous examinerons comment les récits nationaux devraient être reconsidérés, qui donne la parole aux personnes non entendues et vulnérables, et nous réfléchirons à la manière dont les rencontres personnelles peuvent être essentielles pour comprendre notre monde en évolution rapide. Ceci est particulièrement important alors que nous assistons à la résurgence de l'antisémitisme, des préjugés raciaux, des stéréotypes et des discours de haine.

Thèmes de la conférence

- Échange de bonnes pratiques : Les musées en tant que plateformes de connaissance sans frontières

- L'éthique dans les musées : Rôles et dilemmes des conservateurs

- Musées au service de leurs communautés : Les musées au service de leurs communautés : créer des liens-Frontières cachées : Des communautés plurielles qui réfléchissent à l'histoire et façonnent l'avenir

- Collaboration transnationale et transfrontalière entre musées : Forces, faiblesses, défis et opportunités

- Les musées et la capitale européenne de la culture : Partage d'expériences et de bonnes pratiques

Appel à résumés

Veuillez soumettre votre résumé (250 à 300 mots maximum) et une courte biographie (100 mots maximum) avant le 14 novembre 2024.

Les propositions approuvées seront annoncées le 30 novembre 2024, et les présentateurs présélectionnés devront confirmer leur participation avant le 20 janvier 2025.

Appel à communication ci-contre

La lutte contre les trafics et la criminalité organisée avec l'OCBC

La lutte contre les trafics et la criminalité organisée avec l'OCBC

La 6ème session des 52 minutes d'ICOM France a donné la parole au :

Colonel Hubert Percie du Sert, chef de l’office central de lutte contre les trafics de biens culturels (OCBC) de la direction nationale de la police judiciaire.

La séance a été modérée par Florence Le Corre, membre élue et secrétaire adjointe d'ICOM France.

Captation de la séance

Déclaration sur l'incendie de la Galerie nationale de Soukhoumi

Déclaration commune des comités nationaux du Bouclier Bleu et de l'ICOM de Géorgie concernant l'incendie de la Galerie nationale de Sokhoumi.

Nous exprimons notre profonde préoccupation et notre chagrin en réponse à l'incendie dévastateur qui s'est produit à la Galerie nationale d'art de Sokhumi le 21 janvier 2024. L'incident a entraîné la destruction d'environ 4 000 œuvres d'art des XIXe et XXe siècles, dont plus de 300 œuvres d'Alexander Shervashidze-Chachba.

Selon la ministre de la culture, Dinara Smiri, seules 150 pièces environ ont été sauvées des collections de la galerie d'art nationale, située au deuxième étage de la salle d'exposition centrale de l'"Union des artistes d'Abkhazie". Malheureusement, toutes les œuvres d'Aleksandre Shervashidze-Chachba ont été complètement détruites. Selon le directeur de la galerie, Suram Sakania, l'incendie a été provoqué par des câbles électriques situés sur le toit du bâtiment.

Les comités nationaux du Bouclier Bleu et de l'ICOM de Géorgie soulignent l'urgence d'apporter une aide immédiate aux objets exposés qui ont survécu. Nous sommes prêts à donner des conseils à la direction de la galerie concernant l'aide d'urgence, les efforts de restauration et l'engagement d'experts internationaux.

Nous sommes convaincus qu'il est inacceptable d'inviter des représentants du Centre scientifique et de restauration de l'art russe, qui porte le nom d'I. Grabar, de l'Institut national de recherche sur la restauration, de la Galerie Tretiakov et du Musée russe. La partie russe a été associée à de nombreux cas de destruction, d'endommagement et d'enlèvement de patrimoine, ce qui a conduit à l'interruption de la collaboration avec les principaux musées du monde.

Le Bouclier Bleu et les comités nationaux de Géorgie de l'ICOM diffusent des informations sur l'incident et font appel à l'aide du Bouclier Bleu international, de l'ICOM international et de l'UNESCO.

Cet événement tragique souligne l'importance d'évaluer l'état du patrimoine culturel en Abkhazie, de planifier et d'exécuter les mesures nécessaires à la protection des monuments et des institutions culturelles, et de prévenir des situations de crise similaires. La pertinence des missions internationales à cette fin reste inchangée.

Aleksandre Shervashidze-Chachba, artiste, scénographe et critique d'art, a contribué de manière significative au paysage artistique de Soukhoumi, Saint-Pétersbourg et Paris, où il a passé une grande partie de sa vie. En 1958, il a envoyé une collection de ses œuvres d'art en Géorgie et, la même année, sa première exposition personnelle a été organisée à Tbilissi. Une partie de sa collection est conservée au musée d'art Shalva Amiranashvili du musée national géorgien (Tbilissi), tandis qu'une autre partie est conservée à la galerie nationale de Sokhoumi.

Cette déclaration appartient aux comités nationaux géorgiens du Bouclier Bleu et de l'ICOM et ne reflète pas les opinions du Bouclier Bleu International, de l'ensemble du mouvement du Bouclier Bleu, de l'ICOM ou du réseau de l'ICOM.

Renouveler mon adhésion institutionnelle

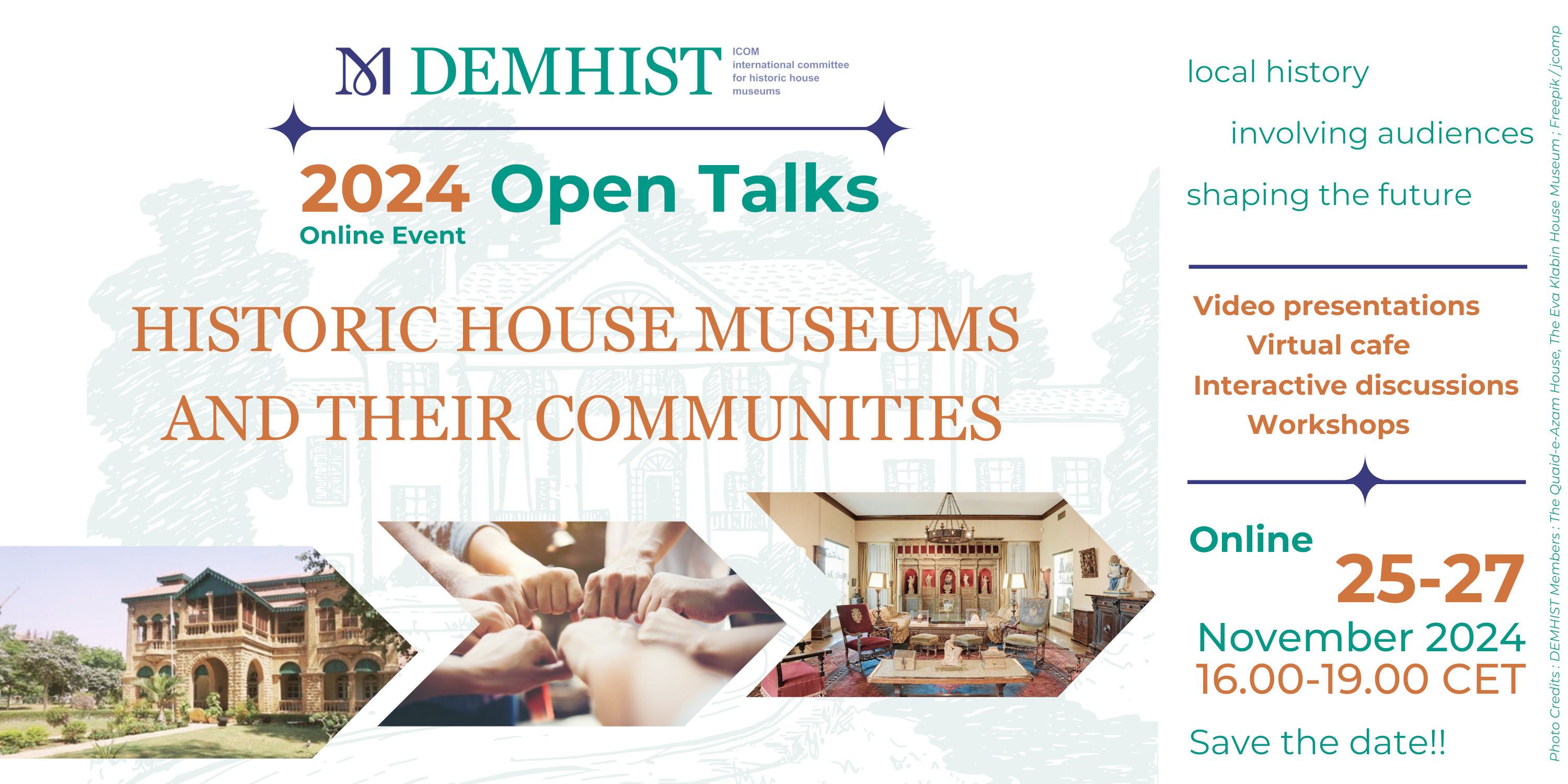

Le musée est dans le pré - Musée et "ruralité"

A la suite du plan « France ruralités » présenté à l’été dernier par le Gouvernement, la Ministre de la Culture, Rachida Dati, a appelé à la mobilisation des acteurs culturels autour de la question de la « ruralité ». Le « Printemps de la ruralité », concertation nationale portant sur l’offre culturelle dans les territoires ruraux, est alors lancée en janvier dernier. Ces territoires réunissent l’immense majorité des communes françaises (88 % en 2017) et un tiers de la population, soit 22 millions de personnes.

Le « Printemps de la ruralité » s’appuie sur un postulat : les opportunités culturelles sont plus limitées dans les territoires ruraux que pour le reste de la population, les communes rurales accueillent 16% des équipements culturels à l’échelle nationale selon l’INSEE.

Qu’en est-il de nos musées ? La question de l’accessibilité du plus grand nombre irrigue la réflexion des professionnels de musées depuis longtemps. L’implantation du musée au cœur des territoires est par exemple l’un des piliers de l’écomuséologie, pensée dans les années 1960.

Quel rôle les musées ont-ils à jouer pour répondre à un objectif d’équité territoriale et de démocratisation culturelle, et comment peuvent-ils contribuer à « faire société », au plus près de chacun ? Les projets scientifiques élaborés, les actions culturelles menées, dans et hors les murs, les projets itinérants, la mise en réseau des établissements, les partenariats faisant travailler ensemble musées et acteurs associatifs ou structures éducatives, la mise en place de résidences sont autant de pistes de travail pour faire du musée un lieu de vitalisation des liens sociaux qui répond aux grandes missions fixées dans la définition du musée.

Emilie Girard, présidente

mai 2024

Intervenants :

- Claire Delfosse, professeure de géographie à l’université Lyon 2

- Laurent Sébastien Fournier, professeur d'anthropologie à l'Université Côte d'Azur, président du conseil scientifique du musée jardin de Salagon

- Marie Lecasseur, responsable du service conservation et valorisation du patrimoine et des musées du département de la Meuse

- Elie Senguedé Ngalang, président d’ICOM Tchad

- Selma Toprak-Denis, directrice-adjointe des publics, cheffe du service de la médiation culturelle du Centre Pompidou

Modération : Annabelle Ténèze, directrice du musée du Louvre-Lens

Modalités

Session sur plate-forme numérique

ID : 828 4164 7999 // Code : 595698

Rencontre simultanément traduite en anglais, espagnol et français avec le soutien du ministère de la Culture

Un « Référentiel carbone » pour les musées

ICOM France s’engage, avec 15 musées très diversifiés membres du réseau, pour doter l’ensemble du secteur d’une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un projet d’une année, avec l’appui du ministère de la Culture.

Préambule

La nouvelle définition des musées, adoptée lors de l’Assemblée générale extraordinaire du Conseil International des Musées (ICOM) à Prague, le 24 août 2022, comporte une ambition écologique : Un musée est une institution permanente, à but non lucratif et au service de la société, qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l’interprétation et l’exposition du patrimoine matériel et immatériel. Ouvert au public, accessible et inclusif, il encourage la diversité et la durabilité. (...) .

Conscient du lien profond entre musée et durabilité, ICOM France a fait des questions de transition écologique un des axes forts de la mandature actuelle. L’Association mène un ensemble de projets d’étude, de recherche, d’innovation et d’animation afin d’assister son réseau d’adhérents dans cette transition.

ICOM France lance au début de l’été 2024 le projet “Référentiel Carbone”.

Présentation du projet

Ce projet vise à accompagner les musées français, qu’ils soient soumis ou non à l’obligation légale de réalisation d'un "bilan carbone", dans leur transition écologique, en contribuant à la quantification de leurs émissions de gaz à effet de serre, à l'identification de leviers de décarbonation, et à l'émergence d’une véritable démarche de filière.

Un panel de 15 musées a été constitué selon des critères de représentativité en termes de typologie de collection, de fréquentation, de superficie, de localisation, de type de bâtiment (incluant la spécificité des réserves) et de taille (nombre d’agents).

Liste des musées partenaires du projet :

- Musée des beaux-arts – Tours

- Musée de la Chasse et de la Nature – Paris

- Musée national Fernand Léger – Biot

- Les Abattoirs, musée FRAC Occitanie – Toulouse

- Musée de Bretagne – Rennes

- Musée de la Nacre et de la Tabletterie – Méru

- Lugdunum, musée et théâtres romains – Lyon

- Muséum - Aquarium – Nancy

- Musée muséum départemental des Hautes Alpes – Gap

- Musée des beaux-arts – Bordeaux

- Musée Edgar Clerc – Le Moule

- Musée de l’Horlogerie – Saint-Nicolas d’Aliermont

- Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration – Strasbourg

- Musée Stella Matutina – Piton Saint-Leu

- Musée des beaux-arts – Dijon

Le projet “Référentiel Carbone” est soutenu par le ministère de la Culture et s'aligne avec les objectifs nationaux pour la transition écologique du secteur culturel. Ces objectifs ont été décrits dans le « Guide d’orientation et d’inspiration » rendu public à l’automne 2023, et identifie la mesure des émissions de gaz à effet de serre et le déploiement de démarches de filières comme leviers essentiels pour réduire l’empreinte écologique des structures culturelles*.

Prestataires en charge du projet

A la suite d'un appel d’offres, ICOM France a sélectionné un consortium formé par Aktio, Praxis & Culture et Les Augures comme prestataires. Ces trois cabinets d'écoconseillers vont appuyer les musées partenaires pour le déroulement de cette démarche.

Chef de file du consortium, Aktio accompagne ICOM France et les musées participants dans la mesure et le pilotage de leur empreinte carbone, à l’aide d’outils adaptés et de son équipe d'experts carbone.

Praxis & Culture, entreprise de conseil, accompagne les musées sur des problématiques de stratégie, d’étude des publics et de transformation des organisations.

Les Augures, collectif dédié, soutient les acteurs du monde culturel dans leur transition écologique et leur capacité d’adaptation et d’innovation.

Les principales étapes

Les prestataires vont accompagner chaque musée partenaire dans la collecte de données et le calcul de son propre Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES), ainsi que dans l'élaboration de son plan d'action individuel. Ce travail se conformera à la méthodologie réglementaire, agréée par l’ADEME (agence de la transition écologique de l’Etat) et sera adapté au secteur.

Les résultats des 15 BEGES seront analysés dans deux directions. Pour chaque musée participant, ils seront l’occasion d’identifier à la fois ses principaux enjeux et ses grands leviers d’action.

Pour le secteur dans son ensemble, il s’agit de concevoir un outil de mesure d'empreinte carbone réplicable (une véritable « calculette carbone ») permettant à chaque musée du réseau d’ICOM France de s’engager dans une démarche de décarbonation. Les bonnes pratiques et solutions issues des plans d’action individuels des 15 musées seront mis à disposition de tous les membres du réseau d’ICOM France, pour former l’amorce d’une stratégie pour la transition écologique de la filière.

Le projet repose sur un échantillon de musées volontaires et ambitionne d’outiller l'ensemble de la filière, dans une visée progressive. Dans cette optique, il adopte tout au long de son déploiement une approche ouverte et collaborative.

Le projet fera l’objet d’une présentation avec l’ensemble des protagonistes lors du congrès annuel d’ICOM France, le 27 septembre 2024, à Reims et en ligne.

*Le ministère identifie la collecte de données et la réalisation de bilans carbone comme un levier essentiel pour réduire l’empreinte carbone des opérateurs du secteur culturel. Il fixe donc l'objectif que d'ici 2027, 100% des acteurs culturels mesureront l'impact de leurs événements ou productions, et il souligne la nécessité de déployer des outils de mesure adaptés à chaque filière.

Comment transmettre aujourd'hui ? Patrimonialisation et médiation : des nouveaux récits à inventer ?

Rendez-vous en région Bourgogne-Franche-Comté le jeudi 14 novembre 2024 à la Maison des Hommes et des Paysages à Saint-Brisson (Nièvre) pour aborder les questions suivantes : Comment transmettre aujourd'hui ? Patrimonialisation et médiation : des nouveaux récits à inventer ?

Les profonds changements sociaux et environnementaux auxquels nous assistons ces dernières années nous questionnent sans cesse sur la place et le rôle de nos musées, sur les façons de s’adresser à nos publics, d’aller vers ceux qui ne viennent pas volontiers découvrir la richesse des histoires qu’il y a à partager. Et ce, tout particulièrement en milieu rural. Comment raconter nos territoires aujourd’hui à l’heure des transitions ? Comment faire face à l’accélération des changements, à l’évolution des attentes des publics et des enjeux sociétaux sans pour autant contribuer à cette course effrénée ? Comment contribuer à la création des conditions du dialogue et à l’enrichissement et l’apaisement des débats ?

Cette journée s’adresse aussi bien aux responsables scientifiques des musées qu’aux équipes de médiation, car seul le croisement entre les discours et les modes d’adresses aux publics permet d’envisager la question de façon globale et pertinente.