Recherche

Résultats de la recherche

2299 résultats trouvés

La lutte contre les trafics et la criminalité organisée avec l'OCBC

La lutte contre les trafics et la criminalité organisée avec l'OCBC

La 6ème session des 52 minutes d'ICOM France a donné la parole au :

Colonel Hubert Percie du Sert, chef de l’office central de lutte contre les trafics de biens culturels (OCBC) de la direction nationale de la police judiciaire.

La séance a été modérée par Florence Le Corre, membre élue et secrétaire adjointe d'ICOM France.

Captation de la séance

ICOM MUSIC / webinaire sur la recherche de provenance

Le comité international de l'ICOM pour les musées et collections d'instruments de musique - CIMCIM est ravi d'annoncer un prochains webinaire d'une heure (plus questions-réponses) sur la recherche de provenance - un panel d'experts sur la provenance ( mercredi 4 décembre 2024 )

Panel d'experts en application de la loi : mercredi 4 décembre 2024, de 17h00 à 18h00, heure de Paris (CET/UTC+1) :

- Tiziano Coiro, coordinateur de l'Unité des œuvres d'art d'Interpol

- Davide Fabbri, Commandement des Carabiniers pour la protection du patrimoine culturel, adjudant-chef

- Christopher McKeogh, agent spécial, FBI, équipe des crimes liés à l'art

Le lien sera annoncé avant l'événement.

ICOM MUSIC / webinaire sur la recherche de provenance

Le comité international de l'ICOM pour les musées et collections d'instruments de musique - CIMCIM est ravi d'annoncer un prochains webinaire d'une heure (plus questions-réponses) sur la recherche de provenance - un panel d'experts sur la provenance ( mercredi 13 novembre 2024 )

Panel d'experts sur la provenance : mercredi 13 novembre 2024, de 16h00 à 17h00, heure de Paris (CET/UTC+1) :

- Antonia Bartoli, conservatrice de la recherche sur la provenance, galerie d'art de l'université de Yale et ancienne conservatrice des spoliations, British Library

- Lea Grüter, spécialiste de la provenance, Rijksmuseum

- Victoria Reed, conservatrice Sadler pour la provenance, Musée des beaux-arts de Boston

Pour suivre le webinaire :

Rejoignez-nous depuis un PC, un Mac, Linux, iOS ou Android :

https://yale.zoom.us/j/96955619925?pwd=wRIEMo8gYePgznbtu7WL0T0FlDI2qV.1

Mot de passe: 000902

ID de la réunion : 969 5561 9925

Chantier des collections en vue de leur déménagement

Du 10 au 12 septembre 2025, cette formation d’application s’appuie sur un chantier des collections en cours afin d’apporter aux stagiaires les méthodologies et expériences de la mise en œuvre et du suivi d’un chantier en vue d’un transfert de collection.

Un chantier des collections reste une opération exceptionnelle pour une institution permettant de traiter « en masse » un ensemble d’objets avec un objectif bien défini.

Le chantier réalisé en vue d’un transfert de collections possède ses propres spécificités et dépend du contexte de l’institution et des besoins des collections. Il nécessite des moyens exceptionnels (humains, financiers et techniques) qu’il faut bien évaluer en amont si on souhaite le mener à bien.

Au travers de ces trois jours de formation, nous verrons des exemples de chantiers réalisés en vue d’un transfert de collections : des chantiers réalisés en interne dans de petites institutions à des chantiers de grande ampleur réalisés avec l’appui de prestataires. En nous appuyant sur des exemples récents de chantiers des collections dans le cadre de projets de rénovation, nous aborderons, de manière théorique et pratique, toutes les étapes nécessaires à la réalisation du chantier : de la définition des besoins et la rédaction du cahier des charges à sa mise en place puis les spécificités de son déroulement (adressage, organisation spatiale, interventions nécessaires, acteurs…). Des professionnels, ayant participé à la conception ou réalisé des chantiers à différentes échelles, en interne ou avec des équipes externes, partageront leurs expériences et répondront aux questions des participants.

Public concerné

Professionnels du patrimoine d’Etat, des collectivités territoriales et du secteur privé : conservateurs du patrimoine, attachés de conservation, assistants de conservation, chargés d’études documentaires, régisseurs, préventistes, agents d’accueil, agents de surveillances et d’entretiens, restaurateurs, techniciens, responsables de collections patrimoniales.

Coordination pédagogique

Frédérique Vincent, consultante en conservation préventive, restauratrice d’objets ethnographiques

Modalités d'inscription

Lire les conditions d'inscription

Lorsque votre bulletin est complété et signé, il doit impérativement être adressé par courrier électronique à : Sandrine Erard, service de la formation continue des conservateurs du patrimoine

Tél. : 01 44 41 16 51 – sandrine.erard@inp.fr

Le service de formation reviendra ensuite vers vous pour vous indiquer la suite donnée à votre demande.

Pratiquer l’IA dans son quotidien professionnel : Évolution ou révolution ?

Sujet

L’intelligence artificielle (IA) est souvent perçue comme une technologie récente, pourtant, ses fondements remontent à la célèbre conférence de Dartmouth en 1956, où les bases de cette discipline ont été posées. Dès les premières avancées, les musées ont saisi l’intérêt d’explorer l’IA pour la gestion des collections.

Aujourd’hui, les applications de l’IA ne se limitent plus à la gestion des collections. L’enjeu est désormais de conduire sa propre réflexion stratégique IA, en accord avec les enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) non négociables, pour gagner en agilité et résilience.

Dans ce contexte, comment les institutions culturelles et muséales intègrent-elles l’intelligence artificielle ? Si elles le font, comment accompagnent-elles leurs équipes, tant dans leurs pratiques professionnelles quotidiennes, que pour personnaliser la communication ou enrichir les expériences des visiteurs ? Comment appréhender les bénéfices ou les freins de ces nouveaux outils d’intelligence artificielle générative dans le marketing, la communication, la médiation ? Quelles questions est-il nécessaire de se poser pour démarrer ?

Au cours de ce workshop proposé par l’Ocim dans le cadre du salon Museum Connections, nous allons explorer ensemble comment l’IA peut améliorer l’efficacité des processus internes, mais aussi enrichir vos initiatives culturelles. Il sera l’occasion d’éclaircir les questionnements d’ordre éthique, sociétal et juridique. Un panorama d’outils en termes de produits ou de services sera l’occasion de soulever les appréhensions entendues et de partager des solutions dans les entres communautés professionnelles.

Places limitées à 15 personnes

Les réserves de musée : Etat des lieux et nouveaux défis

Les inscriptions au colloque et aux visites afférentes sont closes // Registration for the conference and related visits is now closed.

ICOM France est partenaire de la Conférence internationale autour de la question des réserves muséales à travers le monde, portée par le Groupe de travail de l’ICOM sur les collections en réserves

Cette conférence, qui sera organisée au sein de l’Université Sorbonne nouvelle et en partenariat avec plusieurs institutions, fait suite au lancement d’une enquête internationale sur les réserves muséales dont les résultats seront partagés dans les prochaines semaines et discutés au cours du colloque.

L’ICOM entend ainsi poursuivre cette réflexion en conviant professionnels et chercheurs à dialoguer sur les actions de communication et de médiation qui sont organisées autour des réserves muséales, les transformations technologiques et les nouveaux types de réserves mis en place, ainsi que de leur possible évolution dans les prochaines années et les moyens les plus adaptés pour faire face aux défis de demain.

Cette conférence a pour objectif de rassembler professionnels et chercheurs autour de la question des réserves muséales, pour débattre de l’état des lieux de ce secteur au coeur du système muséal, de son évolution et des principaux défis qui lui sont associés, afin que l’ICOM puisse au mieux répondre à ces enjeux. Il rassemblera près d’une centaine d’orateurs, réunis en assemblée plénière et en sessions parallèles.

Les thématiques abordées par la Conférence, diffusée dans l’appel à communication et qui a réuni plus de 200 propositions dont 80 ont été sélectionnées, portent sur :

- Les réserves muséales à travers le monde : état des lieux

- (Ré)organisations et solutions liées à la gestion des réserves

- Médiation et communication autour des réserves

- Nouvelles réserves, nouveaux défis

- La place des collections dans les musées de demain

Programme

Mardi 29 octobre 2024 (Université Sorbonne Nouvelle, 8 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris)

- 8h30 Accueil et inscriptions

- 9h00-9h30 Café d’accueil

- 9h30 Ouverture officielle

- 9h45-12h30 Séance plénière - Les réserves dans le monde, État des lieux (1)

- 09h45 -10h30 Conférence - Keynote 1

- 10h30 -11h15 Conférence - Keynote 2

- 11h15 -12h30 Conférence - Keynote 3

- 12h30-14h00 Déjeuner

- 14h00-18h00 Sessions parallèles

Présentation des communications réparties en 5 sessions parallèles, en fonction des thématiques du colloque

Pause-café de 16h15 à 16h45 pour chaque session.

- 18h00-18h30 : Pause-café

- 18h30-20h00 Séance plénière - Nouvelles infrastructures, nouvelles architectures

- Table-ronde (Keynote 4, Keynote 5, Keynote 6)

- 20h00 Inauguration de la session des posters

- Réception – Cocktail

Mercredi 30 Octobre 2024 (Université Sorbonne Nouvelle, 8 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris)

- 09h00 Accueil

- 09h30-13h00 Séance plénière - Les réserves dans le monde, État des lieux (2)

- 09h30-10h15 Conférence - Keynote 7

- 10h15-11h00 Conférence - Keynote 8

- 11h00-11h30 Pause café

- 11h30-12h15 Conférence - Keynote 9

- 12h15-13h00 Conférence - Keynote 10

- 13h00-14h00 Déjeuner

- 14h30-18h30 Sessions parallèles

Présentation des communications réparties en 5 sessions parallèles, en fonction des thématiques du colloque

Pause café de 16h45 à 17h15 pour chaque session.

- 18h30-19h00 Pause café

- 19h00- 20h00 Présentation de l’ouvrage Les réserves des musées, écologie des collections, dirigé par Yaël Kreplak et Tiziana Nicoletta Beltrame.

- Récital et apéritif

Jeudi 31 Octobre 2024 (Université Sorbonne Nouvelle, 8 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris)

- 09h00 Accueil

- 09h30-12h15 Séances plénières: Défis et perspectives

- 09h30-10h15 Conférence - Keynote 11

- 10h15-11h00 Conférence - Keynote 12

- 11h00-11h30 Pause café

- 11h30-12h15 Conférence - Keynote 13

- 12h15-13h30 Conclusions et clôture

Après-midi : Visites de réserves muséales

TheMuseumsLab 2024

L'appel à candidatures pour TheMuseumsLab 2024 est ouvert. Le thème global du programme 2025 est : "Colonialisme et résistance"

Le programme, qui en est à sa cinquième année, est organisé et mis en œuvre conjointement par le DAAD et le Museum für Naturkunde Berlin et financé par le commissaire du gouvernement fédéral à la culture et aux médias et le ministère fédéral allemand des affaires étrangères.

TheMuseumsLab est un programme pionnier d'échange de connaissances en vue d'un apprentissage commun et d'une formation continue sur l'avenir des musées en Afrique et en Europe. Il est destiné aux professionnels des musées, du patrimoine, de l'histoire, des arts et de la culture. En tant que plateforme de partage d'expertise et de perspectives, TheMuseumsLab vise à construire des réseaux solides et durables pour contribuer à la transformation des musées. Le programme comprend trois modules de séminaires (en ligne et sur place à Berlin et Addis-Abeba) ainsi que de courtes résidences dans des musées partenaires africains et européens.

Pendant le programme, des visites des lieux historiques en rapport avec le sujet en Allemagne et en Éthiopie sont prévues. Il sera question d'examiner les moyens pour mettre en place des espaces de résistance dans les pratiques d‘exposition et d'explorer des approches sur la façon de traiter l‘héritage du colonialisme dans les musées d‘aujourd‘hui.

Les candidatures doivent être soumises via la base de données des bourses du DAAD sur le portail du DAAD avant le 25 novembre 2025.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter mlab.berlin@daad.de.

Projet Gaza histoire

Depuis plusieurs mois, un groupe de chercheurs et chercheuses a décidé de dresser un inventaire des sites patrimoniaux endommagés ou détruits par l’armée israélienne depuis octobre 2023 dans la bande de Gaza.

Gaza, terre d’histoire, de sites hellénistiques, romains, islamiques, ottomans, mandataires, est aujourd’hui en voie de destruction.

Historien.ne.s, archéologues, politistes, géographes, sociologues, ont à profit leur expertise pour faire l’inventaire de ces destructions en tentant de répondre à ces questions : Quelle est l’histoire de chacun de ces lieux ? Quand et dans quelles proportions ont-ils été atteints ? Comment préparer au mieux leur restauration, ou conserver leur mémoire ?

Le site du projet est hébergé sur la plateforme Hypothèses.org

<https://gazahistoire.hypotheses.org/a-propos> .

Il s’agit d’un travail en cours, des mises à jour seront faites et de nouvelles fiches progressivement ajoutées.

On y trouve :

- une liste en cours des sites partiellement ou totalement détruits (à partir de plusieurs sources, notamment les listes fournies par l’UNESCO).

- des fiches relatives à chaque site touché (description, histoire, état actuel du site, références tirées de la bibliographie scientifique, sources iconographiques.

- Une carte réalisée au sein du laboratoire géographie-cités localisant avec une grande précision les sites répertoriés. Cette carte sera prochainement interactive.

Pour toute question ou proposition de contribution, contactez : gazahistoire@gmail.com.

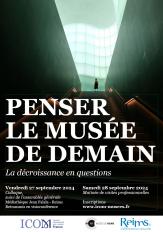

Penser le musée de demain - La décroissance en questions

Nos musées s’adaptent aux mutations de nos sociétés et mettent en place des stratégies pour répondre au changement et aux défis contemporains. Lors de cette journée du 27 septembre, les intervenants ont interrogé ce thème de la "décroissance" dans le contexte muséal.

- Pour introduire son Congrès annuel 2024, ICOM France a reçu Serge Latouche pour une conférence inaugurale intitulée « La décroissance et le musée de demain », évoquant les défis et les paradoxes auxquels se heurtent les muséologues dans notre société de croissance.

- A l'occasion de la première table ronde : Croissance maîtrisée ou décroissance des collections, Hélène Vassal, directrice du soutien aux collections du Musée du Louvre, a interrogé avec ses 4 invités la nécessité d’un changement d’optique pour une politique pro-active des collections.

- S'en est suivie une présentation du projet "Référentiel Carbone" au congrès annuel d'ICOM France ! Soutenu par le Ministère de la Culture, ce projet ambitieux implique 15 petits et moyens musées, représentatifs de la diversité du paysage muséal français, dans la réalisation d'un bilan carbone et dans l'élaboration d'un plan d'action, sous l'accompagnement d'Aktio, Praxis & Culture Conseil et Les Augures. Ces bilans serviront à développer des outils permettant de mesurer et réduire l'empreinte carbone du secteur, contribuant ainsi à sa décarbonation.

- Agnès Parent, directrice des publics du Muséum national d'Histoire naturelle, a modéré la seconde table ronde de la journée : Nouvelles formes de programmation culturelle, rassemblant trois intervenants, qui évoquent les changements de pratiques engagés en matière de programmation culturelle

- Comment piloter la décroissance ? La transformation des organisations : la dernière table ronde du congrès 2024 d'ICOM France a rassemblé des directeurs et responsables de musées pour partager des initiatives et des expérimentations en faveur d'une évolution des organisations et pratiques professionnelles. Merci à Valerie Guillaume, directrice du Musée Carnavalet - Histoire de Paris, pour la modération.

Version française

Matinée

Après-midi

English version

Morning session

Afternoon session

Versión española

Mañana

Por la tarde

Liste des intervenants :

- Anaïs Aguerre, secrétaire générale du Bizot Group

- Robert Blaizeau, directeur des musées de la métropole Rouen Normandie

- Mathieu Boncour, directeur de la Communication et de la RSE, Palais de Tokyo

- Martine Couillard, cheffe des relations gouvernementales et institutionnelles du musée McCord, Montréal

- Valérie Guillaume, directrice du musée Carnavalet Histoire de Paris, Crypte archéologique de l'île de la Cité

- Hélène Lafont-Couturier, directrice du Musée des Confluences de Lyon

- Serge Latouche, professeur émérite d'économie, université de Paris-Sud (XI-Sceaux/Orsay)

- Matylda Levet-Hagmajer, responsable de l'unité Publics - Musée d'ethnographie de Genève

- David Liot, conservateur général et inspecteur des patrimoines, ministère de la Culture

- Georges Magnier, directeur des musées de Reims

- Marie-Claude Mongeon, responsable du secrétariat général et des projets stratégiques du musée d'art contemporain de Montréal

- Agnès Parent, directrice des publics du muséum national d'Histoire naturelle, Paris

- Michela Rota, architecte et consultante en musées et développement durable, membre d'ICOM SUSTAIN

- Pierre Stépanoff, directeur des musées d'Amiens et de la Maison de Jules Verne - Picardie

- Hélène Vassal, directrice du soutien aux collections du musée du Louvre

- Laurent Védrine, directeur du musée d'Aquitaine de Bordeaux

Accueillir les tout-petits dans l’espace muséal

À propos

Depuis de nombreuses années et dans une démarche d’accessibilité et d’inclusion, les préoccupations muséales et culturelles portent sur le tout jeune public âgé de moins de 3 ans. Demande sociale, besoin des citoyens et des professionnels de la petite enfance, évolutions institutionnelles : tous ces éléments ont contribué à ouvrir davantage les lieux culturels et muséaux à de nouveaux publics et notamment aux tout-petits.

Quelles sont les conditions d’accueil des bébés et des très jeunes enfants ainsi que de leurs accompagnateurs (parents, fratrie, etc.) ? Comment créer un espace d’hospitalité, d’éveil et d’exposition afin que chacun puisse trouver sa place ? Quelles activités de médiation proposer pour l’ensemble des publics concernés ? Quels sont les leviers en termes de développement, motricité, langage, sociabilité, mais aussi de multisensorialités et d’émotions ? Qu’est-ce qui se joue au sein de ces rencontres ? Quels types d’interactions existe-t-il entre enfant et adultes, mais également entre enfants ? Comment s’entourer pour bien conduire ce type de projet ?

Les retours d’expérience, les visites et les réflexions ponctueront cette formation qui permettra de relier des savoirs, des savoir-faire et des démarches sensibles des équipes engagées auprès de ces jeunes enfants et de leurs accompagnateurs. Des méthodes de travail et des exercices pratiques seront proposés pour dynamiser et renforcer les compétences des professionnels, leur offrant ainsi la possibilité de développer des projets sur ce sujet.

Objectifs de la formation

- S’approprier les caractéristiques du développement de tout petit-enfant

- Adapter les activités et les espaces pour les tout-petits et leur entourage (porteur de soins - famille, assistante maternelle, etc.)

- Préparer les conditions d’accueil des bébés : les indispensables

Destinataires

Responsables de service des publics et de service éducatif, responsables de la médiation, concepteur·trice·s d’activités pédagogiques, animateur·trice·s, médiateur·trice·s, médiatrice – facilitatrices, chargé·e·s, assistant·e·s de l’action culturelle.

Durée

3 jours : 2 jours en présentiel et 1 jour en ligne

Frais de participation

1590 € incluant l’hébergement et la restauration