Recherche

Résultats de la recherche

2299 résultats trouvés

Aux musées, citoyens ! Explorer les musées et la citoyenneté lors d’une conférence internationale

La conférence internationale “Aux musées, citoyens ! Musées et citoyenneté : Expériences, concepts et défis”, organisée par le Conseil d’administration de l’ICOM en partenariat avec Museus e Monumentos de Portugal.EPE, se penche sur la relation cruciale entre les musées et la citoyenneté. Elle est soutenue par l’ICOM Portugal, dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l’instauration de la démocratie au Portugal.

Enraciné dans la Convention de Faro de 2005 sur la citoyenneté dans la défense du patrimoine culturel et la récente redéfinition des musées par l’ICOM, l’événement aborde le rôle croissant des musées dans la promotion de l’engagement civique et des valeurs universelles.Dans une ère marquée par des défis tels que l’augmentation des obstacles à la libre circulation, le changement climatique et les tensions géopolitiques, les musées sont appelés à réfléchir sur leur rôle en tant que promoteurs civiques. L’événement sert de plateforme pour appeler à un renouvellement de l’engagement civique de la communauté.

Les intervenants invités du Conseil exécutif de l’ICOM contribueront à un discours diversifié et enrichissant.

Discours d’ouverture : Emma Nardi explore les Lumières, la citoyenneté et l’origine des musées nationaux, tandis que Guilherme d’Oliveira Martins discute du patrimoine culturel en tant que bien commun de l’humanité.

Thèmes principaux de la session :

- Musées et citoyenneté en période d’incertitude : Débats menés par des experts mondiaux sur les défis et le potentiel de transformation des musées en période d’incertitude.

- Les musées, moteurs de l’éducation à la démocratie : Exploration du rôle des musées dans l’élaboration de récits démocratiques et la promotion d’une citoyenneté active.

- Les musées et la responsabilisation des citoyens : Aperçu de l’impact des musées sur les perceptions et les expériences des citoyens, promouvant l’inclusion et la solidarité.

Session finale – Les musées face à l’avenir : Une discussion prospective sur le rôle des musées dans le paysage mondial en évolution, abordant la technologie sociale, la littérature, les politiques publiques et l’intersection de l’art et de l’activisme.

Les réservations doivent être faites par courriel : AOS@MUSEUSEMONUMENTOS.PT

La conférence sera enregistrée et sera disponible sur le site web de Museus e Monumentos de Portugal.

Accord France-Canada pour la coopération et les échanges dans le domaine des musées

Signé le 26 novembre 1990 par les gouvernements du Canada et de la France, l’Accord France-Canada vise à :

-

établir et maintenir des liens privilégiés et durables entre les institutions muséales du Canada et de la France

-

améliorer les compétences des professionnels des musées grâce à l’échange de bonnes pratiques,

-

optimiser la mise en œuvre de projets conjoints.

En France, la coordination de ce programme intergouvernemental a été, dès l’origine, confiée au Ministère de la culture, et plus particulièrement à la Direction des musées et au Département des affaires internationales. En 1996, le Ministère en charge de l’éducation nationale, puis en 2006 le Ministère de la défense et des anciens combattants se sont associés à l’Accord afin d’en faire bénéficier leurs propres institutions muséales. Au Canada, depuis 2005, le Ministère du patrimoine canadien administre l’Accord dans le cadre du Programme d’Aide aux Musées (PAM). Depuis 1990, près de 600 musées, universités et centres de recherche ou de conservation, français et canadiens, et plus de 1000 professionnels ont pu développer des expertises et des projets avec l’appui de l’accord, dans des secteurs aussi divers que la conservation, la restauration, l’inventaire, la recherche, la formation et le perfectionnement professionnels, l’organisation de colloques ou séminaires, la production de documents multimédia, l’expérimentation, l’innovation, etc.

Concrètement, l’accord apporte une contribution financière à la réalisation de projets de coopération et d’échanges mais il ne peut couvrir l’ensemble des dépenses figurant au budget. Il permet avant tout de prendre en charge les frais de voyage et de séjour. En revanche, l’accord ne prend en charge ni la réalisation ni la circulation des expositions.

Une attention particulière sera portée aux projets qui concernent : les relations entre science, recherche et société, par exemple l'impact de la culture scientifique, technique et industrielle dans la construction de l'esprit critique, le rôle des institutions muséales face au désordre informationnel, les démarches participatives, la complémentarité entre les dispositifs de médiation présentiel et distanciel, les interactions entre acteurs de la recherche et musées, l'élargissement et la diversification des publics, le patrimoine scientifique et technique contemporain, les collections issues de l’enseignement supérieur et de la recherche, etc.

Organismes admissibles

- Les musées (institutions muséales répondant à la définition élargie de l’ICOM dans ses statuts et dans son règlement intérieur révisés en 2017).

- Centres de culture scientifique, technique et industrielle, planétariums, jardins botaniques, etc.

- Établissements d’enseignement supérieur développant des filières ouvrant sur les métiers spécifiques des musées et sur la muséologie.

- Associations ou regroupements d’institutions muséales, instituts ou centres de recherche sans but lucratif spécialisés dans un ou plusieurs domaines de la muséologie.

Un partenariat avec un pays tiers peut également figurer dans un projet élaboré conjointement par des institutions françaises et canadiennes.

Du côté canadien, à l’exception des six musées nationaux, tous les musées constitués en société sans but lucratif sont admissibles. Les institutions canadiennes d’enseignement supérieur ou de recherche en muséologie ne peuvent être « porteuses » en tant que telles, mais peuvent être associées aux projets.

Date limite de dépôt des dossiers : 1er avril 2024

Composition du dossier :

-

Descriptif et objectifs du projet (partenaires, résultats attendus, indicateurs envisagés pour l'évaluation du projet, publics visés...)

-

Coordonnées du porteur de projet français et du porteur de projet canadien,

-

Entente de coopération signée par les 2 parties (modèle à télécharger),

-

Budget total en euros et en dollars canadiens (modèle à télécharger) ; avec les autres soutiens financiers attendus (collectivités territoriales, ministère, secteur privé),

-

Calendrier détaillé de l’ensemble de l’opération et des missions, ; préciser les mesures envisagées pour valoriser les résultats auprès de la communauté muséale.

-

CV et expérience éventuelle en matière de coopération internationale.

Engagement des porteurs de projets :

-

Fournir un rapport final dans les trois mois suivant la fin d’exécution du projet,

-

Valoriser les acquis du séjour (conférences, participations à des séminaires, publications…)

-

Mentionner l’appui apporté par l’Accord dans tout document public.

Financement

-

Frais de voyage : Les billets d'avion des bénéficiaires de l'Accord sont pris en charge par le pays d'origine. Les frais de transport à l'intérieur du pays hôte sont pris en charge par celui-ci.

-

Frais de séjour : En France, le participant reçoit une indemnité journalière de 120 euros en région et de 140 euros à Paris incluant l’hébergement et les frais de restauration. A titre indicatif, les montants en vigueur au Canada sont de 109,45 $ pour les repas, 17,30 $ pour les faux frais et entre 100 $ et 200 $ (jusqu’à 250 $ à Montréal) pour l’hébergement.

Envoi des dossiers

Les dossiers doivent être déposés, au plus tard le 1er avril 2024, dans les deux pays : au Canada par le porteur de projet canadien et en France par le porteur de projet français.

-

En France, les projets doivent être adressés au Ministère de la culture, à : Orane Proisy, Département des affaires européennes et internationales, Direction générale des patrimoines – 6, rue des Pyramides – 75001 Paris

Contact : orane.proisy[a]culture.gouv.fr – +33 (0)1.40.15.32.86

-

Les projets à caractère scientifique et technique doivent de plus être adressés au Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à : Anne Nivart, Direction générale pour la recherche et l’innovation – 1 rue Descartes - 75005 Paris

Contact : anne.nivart[a]recherche.gouv.fr – +33 (0)1.55.55.82.29

-

Les projets ayant un rapport avec l’histoire militaire doivent de plus être adressés au Ministère des Armées – Direction de la mémoire du patrimoine et des archives, Délégation des patrimoines culturels – 37, rue de Bellechasse – 75007 Paris

Contact : matthieu.chambrion[a]intradef.gouv.fr – +33 (0)9.88.68.65.28

Naissance et renaissance d'une cathédrale

Suite au terrible incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, un « chantier scientifique » interinstitutionnel et piloté par le CNRS (notamment par la Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires) et le ministère de la Culture a vu le jour. Ainsi, en lien étroit avec le chantier de restauration, depuis 5 ans, neuf groupes de travail élaborent des recherches interdisciplinaires autour du monument. Les champs d’investigation concernent aussi bien la restauration de l’édifice meurtri que son histoire et celle des chantiers qui se sont succédés depuis le Moyen Âge. Ils couvrent les aspects tant matériels (liés aux différents matériaux du monument, à leur mise en œuvre, leurs environnements et leur datation) qu’immatériel avec des questions acoustiques, anthropologiques et numériques et mobilisent des champs disciplinaires aussi diversifiés que les sciences des matériaux, des structures et du numérique, l’acoustique, l’histoire, l’archéologie et l’anthropologie.

Les 19 et 20 octobre 2022 s’était tenu un premier colloque du chantier scientifique destiné à préciser les enjeux et à définir les axes de recherche des groupes de travail. Le présent colloque vise, en 2024, année de réouverture de la cathédrale au public, à faire un bilan des résultats de la recherches. Il s’organisera en 9 sessions aux thématiques traitées de manière diachronique et transcendant les groupes de travail. Au-delà du bilan, les attendus de ce colloque sont également de poser les jalons de méthodologies et de questionnements de recherche, inspirés par l’exemple exceptionnel de Notre-Dame de Paris, qui seront transposables à l’ensemble des monuments gothiques nationaux et européens grâce aux méthodologies et approches novatrices récemment développées.

LISTE DES SESSIONS :

Lundi 22 avril 2024 – 9h15-18h40

Session 1 : Un chantier hors-normes, interdisciplinaire et interinstitutionnel (Coordinateurs)

Session 2 : Une chronologie revisitée (Alexa Dufraisse et Yves Gallet)

Session 3 : Matériaux et structures à l’épreuve du feu (Claudine Loisel)

Mardi 24 avril 2024 – 9h-19h

Session 4 : Savoir-faire et techniques de chantier : faire revivre l’histoire (Yves Gallet et Véronique Dassié)

Session 5 : L’approvisionnement du chantier, d’hier à aujourd’hui : une nouvelle lecture interdisciplinaire (Maxime L’Héritier)

Session 6 : Structures et expériences architecturales (Stéphane Morel et Arnaud Ybert)

Session 7 : Notre-Dame au prisme du numérique (Livio De Luca et Mylène Pardoen)

Mercredi 24 avril 2024 – 9h-16h

Session 8 : La cathédrale dans son environnement (Alexa Dufraisse et Jean-Luc Dupouey)

Session 9 : Un lieu vécu (Dany Sandron et Claudie Voisenat)

La participation au colloque se fait sur inscription, ouverte jusqu'au 29/03/2024 12h heure de Paris, sous réserve des places disponibles (clause qui s’applique aussi aux buffets).

SITEM - édition 2024

ICOM France sera présent au prochain salon du SITEM, le Salon international des musées, des lieux de culture et de tourisme - équipements, valorisation et innovation

Les fondements du SITEM, alors que se prépare sa 28e édition, reposent sur l’analyse et la compréhension du musée global : sa structure, son fonctionnement, ses particularités, ses évolutions.

Illustré par ses exposants, le SITEM a présenté et analysé toutes les grandes phases technologiques des musées. Aujourd’hui le numérique est partout, le marketing d’usage courant, la billetterie indispensable. Une partie grandissante de leur activité rejoint l’économie d’entreprise. La création et le développement des ressources propres prend de l’importance. Objectifs et acteurs nouveaux apparaissent. Les transversalités s’imposent.

Le SITEM est, en effet, sensible aux rôles et aux interactions permanentes que les musées établissent avec leur territoire. Devenus des lieux attractifs de rassemblement, ils sont acteurs des sociabilités locales, parfois poussées assez loin, jusqu’à la santé physique et mentale.

Retrouvez le stand d’ICOM France en F6 en Foyer

Nos membres peuvent accéder gratuitement au salon grâce au code suivant : SITEM24ICOM à renseigner via le lien suivant :

Objets contagieux

Programme de la journée

- 9h30 : Accueil des participants.

- 9h45 : Introduction de la journée (Julie Cheminaud, Morgan Labar, Alexis Anne-Braun)

Modération de la matinée : Morgan Labar

- 10h30 Stéphanie Elarbi : « Les matériaux dangereux dans les collections contemporaines et ethnographiques ».

- Pause

- 11h20 Jens Hauser : « Processus contagieux : Enjeux épistémologiques et pratiques des arts microperformatifs – du métaphorique au métabolique »

- 12h00 Gaëlle Périot-Bled : « Les gestes de maintenance de Mierle Laderman Ukeles ».

Pause déjeuner

Modération du début de l’après-midi : Alexis Anne-Braun

- 14h30 : Thomas Constantinesco « Contagion atmosphérique dans The Colour out of Space de HP Lovecraft »

- 15h10 : Hugo Clémot : « Les objets contagieux ou les germes du scepticisme dans l’horreur épidémique et le gaslight movie ».

Pause

Modération de la fin d’après-midi : Julie Cheminaud.

- 16h00 Bernard Sève : « De Werther à Erlkönig : transferts et contre-transferts »

- 16h40 Nathalie Latour : « La céroplastie scientifique et médicale, art méconnu, art taxé d’obsolescence, art disparu… Art en renaissance ».

- 17h20 Discussion finale

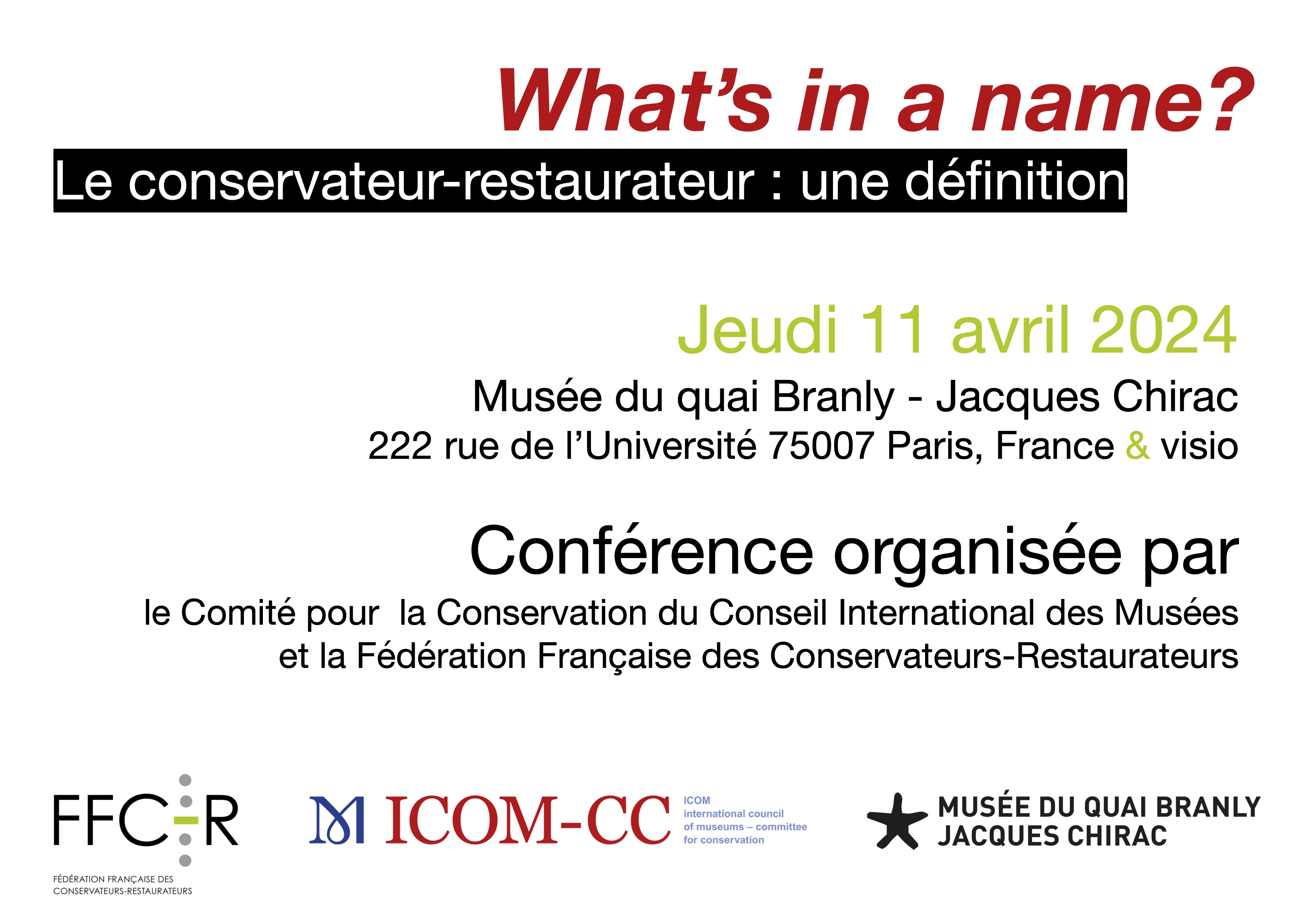

Le conservateur-restaurateur : une définition de la profession

À l’occasion du 40ème anniversaire de la publication de la définition de la profession de conservateur-restaurateur, le comité pour la conservation de l’ICOM (ICOM-CC) et la Fédération française des conservateurs-restaurateurs (FFCR) organisent une conférence pour revenir sur la portée de ce texte fondateur pour la discipline et la profession et réfléchir aux suites possibles à lui donner.

La journée sera diffusée en direct sur la chaine YouTube du musée du quai Branly - Jacques Chirac (https://www.youtube.com/@

Rencontre simultanément en anglais et en français.

Retrouvez le programme ci-contre

Inscriptions obligatoires pour assister à l’événement sur place.

III - Enjeux sociétaux du développement durable

Les musées face à leurs responsabilités environnementale et sociétale : vers un modèle éthique et durable

ICOM France et ses partenaires ICOM Canada, ICOM Espagne, ICOM Liban, ICOM-CC, ICTOP, NATHIST, ICOM Arab, ICOM LAC, et l'université du Québec Trois Rivières lancent un nouveau cycle de débats consacré à l'élaboration d'un modèle éthique et durable dans les musées.

Ce cycle de rencontres/débats est destiné aux professionnels de musée. Y interviennent des collègues pouvant faire état d’expériences innovantes en matière de développement durable. Cette notion est ici comprise dans sa dimension à la fois écologique et sociétale. Il s’agit de présenter autour de thématiques choisies, des retours d’expérience inspirants, visant à montrer comment les musées peuvent aujourd’hui concrètement s’engager dans leurs actions quotidiennes pour construire un avenir plus durable.

Ce cycle prend la forme de 6 séances participatives sur plate-forme numérique de mai à novembre 2023.

Session 3

Enjeux sociétaux du développement durable

Mercredi 5 juillet 2023

17h30 - 19h

La prise en compte des publics et de leur développement sont constitutifs de la durabilité : comment envisager la durabilité sans imaginer et favoriser le renouvellement des publics ? Comment favoriser l’inclusion et la diversité si l’on n’encourage pas l’appropriation de l’art par le plus grand nombre ? Comment rendre les musées plus actifs sur ces questions ?

Dialogues et échanges avec :

- Amareswar Galla, Président de la Chaire de l’UNESCO sur les musées inclusifs et le développement durable du patrimoine - Inde

- Diala Nammour, directrice du MACAM (Modern and Contemporary Art Musem) à Beyrouth - Liban

- Marie-Claude Mongeon, responsable du secrétariat général et des projets stratégiques du musée d'art contemporain de Montréal - Canada

- Xavier Roigé Ventura, professeur de muséologie à l'université de Barcelone - Espagne

La séance a été modérée par Rodney S. Chaisson (Directeur du Baile nan Gàidheal et trésorier d'ICOM Canada) et Aude Porcedda (professeur agrégé en gestion et organisation culturelle à l’université du Québec à Trois-Rivières).

Elle s'est tenue en français, en anglais et en espagnol.

Le cycle est conçu avec le soutien financier de l'ICOM, de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France et l'université du Québec à Trois-Rivière.

Video en français

Vidéo en anglais

Vidéo en espagnol

ICOM France présent au SITEM 2024

ICOM France sera présent au prochain salon du SITEM en F6 dans l'espace "Foyer"

CONFÉRENCES

Retrouvez ci-dessous la programmation des conférences et ateliers sur ces deux journées.

ICOM France sera représenté dans trois de ces conférences par le biais d'Emilie Girard, Laure Ménétrier et Noémie Giard :

Mercredi 3 avril

- 17h : Quelles stratégies et mises en œuvre pour la décarbonation des musées ?

Au-delà des solutions pratiques, le sujet de la décarbonation est devenu pour les musées un véritable enjeu stratégique, engageant l’ensemble des métiers et des parties prenantes. Responsables des bâtiments, de la muséographie, de la scénographie, de la conservation, mais aussi de l’événementiel, des concessions, des jardins parfois : aucun corps de métier n’échappe à cette réflexion stratégique. Quelles sont les bonnes pratiques et moyens nécessaires à mettre en place ? Tel sera l’objet de cette table ronde.

Modération : Vincent Gollain, Directeur du Département Economie de l’Institut Paris Région

Intervenants :

- Emilie Girard, Directrice des Musées de Strasbourg - Présidente d’ICOM France

- Mathieu Boncour, Directeur de la communication et de la RSE du Palais de Tokyo

- Perrette Subtil, Cheffe de service planification, rayonnement et évaluation du Musée de la civilisation de Québec

Jeudi 4 avril

- 12h : Immersions, émotions, médiations sensorielles : quelles solutions pour les musées et lieux patrimoniaux ?

Les nouvelles médiations issues des technologies dites « immersives » sollicitent les sens des visiteurs à un degré inconnu jusqu’alors. Vidéo, son, propositions olfactives, galeries tactiles : comment les médiations sensorielles jouent-elles sur le registre du sensible afin de susciter des émotions et de nouvelles expériences, notamment à destination de nouveaux publics ? Quelle est la part du numérique dans ces médiations sensibles ?

Modération : Laure Ménétrier, Secrétaire d'ICOM France / Directrice du musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale

Intervenants :

- Alessandra Bogi, Directrice des productions chez Lucid Realities

- Charlotte-Amélie Veaux, Co-fondatrice d’Onyo et Présidente de JeDI

- Cédric Lesec, Directeur des relations extérieures et de la diffusion du musée des Confluences

- Antonio Scuderi, Fondateur et Directeur général de Capitale Cultura et ARtGlass

- 15h45 : Ouvertures, rénovations et réhabilitations de lieux culturels : quels enjeux, quelle actualité ?

Projets en cours, à venir, ou tout juste achevés : cette table-ronde fera le point sur l’actualité du monde culturel, en s’attachant à mettre en lumière l’ensemble des enjeux, des difficultés, des solutions nouvelles. Comment repenser les parcours visiteurs ? Comment articuler les différents besoins ? Les intervenants viendront partager très directement leurs expériences et leurs expertises sur ces sujets.

Modération : Olivia Guiragossian, Mêtis

Intervenants :

- Paul Rondin, Directeur de la Cité internationale de la langue française - Château de Villers-Cotterêts

- Laure Pressac, Directrice Beaux Arts Consulting

- Valérie Forey-Jauregui, Directrice générale de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture

- Noémie Giard, Cheffe du service des publics du Musée Carnavalet – Histoire de Paris

INSCRIPTIONS

Nos membres peuvent accéder gratuitement au salon grâce au code suivant : SITEM24ICOM

A renseigner via le lien suivant :

Le printemps de l'esprit critique - Session 2

Le Printemps de l'esprit critique

Romain Pigenel, directeur du développement des publics et de la communication d'Universcience - Cité des sciences et de l'industrie / Palais de la découverte, interviendra dans notre session des 52 minutes d'ICOM France dans le cadre de la troisième édition du Printemps de l'esprit critique (qui se tient du 21 mars au 3 avril 2024).

Comment trier et qualifier l'information pour construire de manière fondée sa propre opinion ? Face à la surabondance informationnelle qui caractérise notre époque, développer son esprit critique est essentiel !

Cette année, l'évènement prend une ampleur nationale et inclut les membres de l'Amcsti, le réseau professionnel des cultures scientifiques, techniques et industrielles, et souhaite s'ouvrir davantage aux autres acteurs de la culture scientifiques et aux musées. Durant ces deux semaines, différents ateliers, conférences et formations seront proposées sur le territoire pour sensibiliser à l'importance de l'esprit critique.

La séance sera modérée par Valerie Guillaume, vice-présidente d'ICOM France, Directrice du musée Carnavalet - Histoire de Paris, crypte archéologique de l'île de la Cité.

ID de réunion: 864 0323 9260

Code secret: 249552

Qui est Romain Pigenel ?

Philosophe des sciences et psychologue de formation, ancien élève de l'École normale supérieure, Romain Pigenel est un spécialiste de la communication publique. Ancien chargé de mission au conseil régional d’Île-de-France, il rejoint la Présidence de la République en 2012 comme chef de la cellule digitale. Il a ensuite été directeur adjoint en charge du numérique du service d’information du gouvernement de 2014 à 2016, puis conseiller pour les discours du Président de la République, avant de cofonder un cabinet de conseil en innovation, Futurs. Après sa mission à l’Institut du monde arabe comme directeur de la stratégie, de la communication et des relations extérieures, il rejoint Universcience en 2021 comme directeur du développement des publics et de la communication d’Universcience.

Le printemps de l'esprit critique - Session 2

Le Printemps de l'esprit critique

Romain Pigenel, Directeur du développement des publics et de la communication à Universcience - Cité des sciences et de l'industrie / Palais de la découverte, interviendra dans notre session des 52 minutes d'ICOM France dans le cadre de la troisième édition du Printemps de l'esprit critique (qui se tient du 21 mars au 3 avril 2024).

Comment trier et qualifier l'information pour construire de manière fondée sa propre opinion ? Face à la surabondance informationnelle qui caractérise notre époque, développer son esprit critique est essentiel !

Cette année, l'évènement prend une ampleur nationale et inclut les membres de l'Amcsti, le réseau professionnel des cultures scientifiques, techniques et industrielles, et souhaite s'ouvrir davantage aux autres acteurs de la culture scientifiques et aux musées. Durant ces deux semaines, différents ateliers, conférences et formations seront proposées sur le territoire pour sensibiliser à l'importance de l'esprit critique.

La séance sera modérée par Valerie Guillaume, vice-présidente d'ICOM France, Directrice du musée Carnavalet - Histoire de Paris, crypte archéologique de l'île de la Cité.

Qui est Romain Pigenel ?

Philosophe des sciences et psychologue de formation, ancien élève de l'École normale supérieure, Romain Pigenel est un spécialiste de la communication publique. Ancien chargé de mission au conseil régional d’Île-de-France, il rejoint la Présidence de la République en 2012 comme chef de la cellule digitale. Il a ensuite été directeur adjoint en charge du numérique du service d’information du gouvernement de 2014 à 2016, puis conseiller pour les discours du Président de la République, avant de cofonder un cabinet de conseil en innovation, Futurs. Après sa mission à l’Institut du monde arabe comme directeur de la stratégie, de la communication et des relations extérieures, il rejoint Universcience en 2021 comme directeur du développement des publics et de la communication d’Universcience.