Recherche

Résultats de la recherche

2299 résultats trouvés

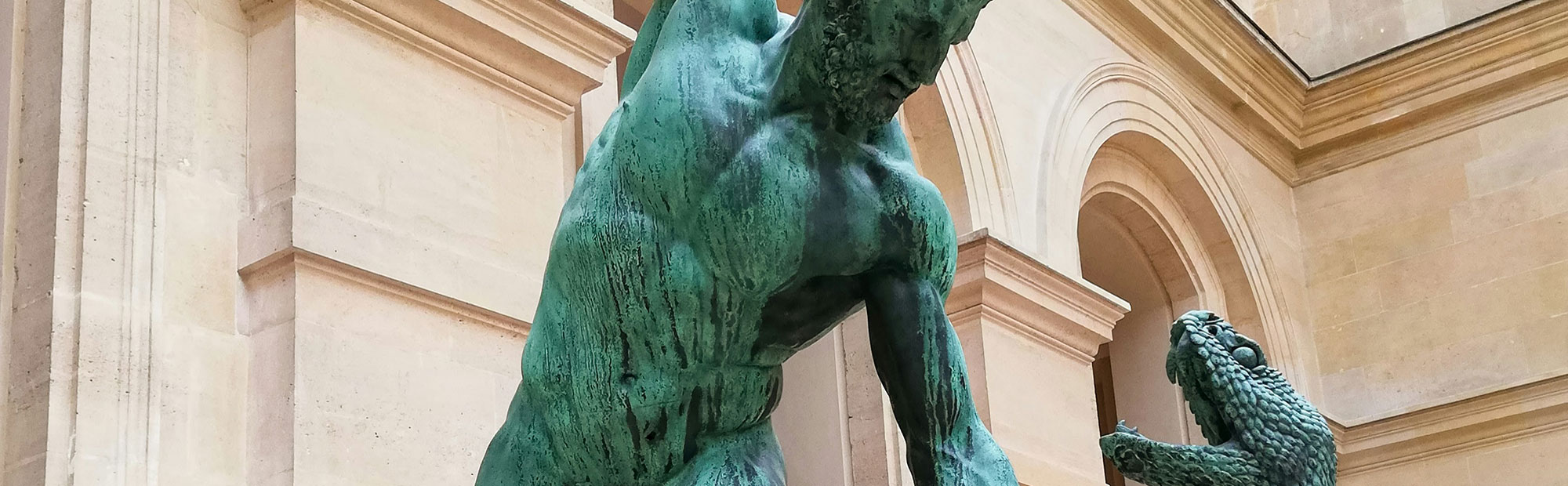

L’événementiel dans les structures patrimoniales : de la gestion des collections à la gestion du public

L’événementiel dans les structures patrimoniales : de la gestion des collections à la gestion du public

En collaboration avec le Musée des arts décoratifs – Mad et la mission sécurité, sûreté, accessibilité du ministère de la Culture

Organiser un événement dans un lieu patrimonial nécessite de bien identifier les risques possibles, qu’il s’agisse des dangers pour les collections ou pour le public. Ces deux points essentiels sont à prendre en considération parallèlement au montage d’un projet événementiel.

Calculer une jauge, prévoir les sorties de secours, sécuriser les accès et s’entourer des professionnels nécessaires sont des préalables indispensables auxquels s’ajoutent l’estimation des risques pour les collections et le bâtiment dans l’adaptation du lieu à l’événement et le choix du bon matériel mis en œuvre et utilisé à cette occasion.

En s’appuyant sur l’expertise de la mission sécurité, sûreté et accessibilité du Ministère de la culture et sur l’expérience du Mad – Musée des arts décoratifs, cette formation a pour objectif d’aider les participants à penser au mieux l’insertion de l’événementiel dans un lieu patrimonial. Ce sujet étant au cœur de l’actualité de nombreux établissements, il sera fait état de l’avancée de la recherche et des connaissances ainsi que de la capitalisation des expériences à travers des cas concrets présentés par les intervenants.

Coordonnateurs : Florence Bertin, responsable du département des collections, Musée des arts décoratifs – Mad, Paris ; Lieutenant-colonel José Vaz de Matos, conseiller sécurité et incendie des Musées de France à la Direction générale des patrimoines, ministère de la culture

Infos pratiques

Public concerné

Conservateurs du patrimoine et des bibliothèques, régisseurs des collections, attachés de conservation, assistants de conservation, adjoints du patrimoine, chargés de conservation préventive, chargés de sécurité, chargés de communication et de projets événementiels, chargés des publics, agents techniques, personnels de l’Etat, des collectivités territoriales et du secteur privé

Dates : 9, 10 et 11 décembre 2019

Durée : 3 jours

Lieu : Paris, Inp

Prix : 630 euros (voir les conditions d’inscription).

Inscriptions

Bulletin d’inscription à envoyer à Muriel Marcellesi (formation.permanente.conservateurs@inp.fr) – Institut national du patrimoine – 2 rue Vivienne, 75002 Paris. Renseignements au 01 44 41 16 52

Jouer et actionner les instruments des collections patrimoniales

Du 4 au 6 février 2020, se tiendra à la Cité de la musique - Philharmonie de Paris une conférence internationale organisée par le CIMCIM et le CIMUSET, avec le soutien d'ICOM.

La valeur patrimoniale de l'instrument de musique réside dans sa matérialité, qu'il faut préserver, et dans son identité sonore, qu'il faut éprouver. La mise en jeu de ces objets permet d'appréhender leur histoire et leur fonctionnement, mais peut présenter un risque pour leur conservation. Les équipes de conservation et de recherche du Musée de la Musique, comme celles d'importants musées d'instruments, de sciences et de technologie à travers le monde travaillent au quotidien sur ces questions.

Cette conférence vise à offrir une plateforme pour comparer les approches actuelles de la préservation et de l'interprétation d'objets fonctionnels, en comparant les pratiques de conservation dans différentes institutions et différents pays. En mettant en évidence les rapprochements et les différences, la conférence espère développer une meilleure compréhension des aspects pratiques et éthiques qui sous-tendent les différentes politiques de conservation, pour mettre en place un ensemble de directives communes.

La conférence est ouverte aux perspectives des conservateurs, restaurateurs, artisans, musiciens et de tous les principaux acteurs et professionnels s’occupant de la préservation et de l’interprétation des objets.

Sous-thèmes :

- L'ontologie des objets fonctionnels

- L'interprétation des objets fonctionnels

- Bonnes pratiques et gestion des risques

- La fonctionnalité des objets au XXIe siècle

Plus d'informations sur les sous-thèmes :

Procédures :

- Sont acceptés les types de contributions suivants :

- Interventions courtes (10 min + 5 min de questions-réponses)

- Interventions longues (20 minutes + 10 minutes de questions-réponses)

- Présentation des résultats d'une recherche sous la forme d'affiches (Posters)

Merci d'envoyer à Mathilde Thomas (mthomas[a]cite-musique.fr) avant le 15 septembre (minuit) un résumé de 300 mots maximum et un court CV de 150 mots maximum comprenant les informations suivantes :

- Nom, prénom

- Musée ou institution

- Statut/fonction

- Précisez si vous êtes membre de : CIMCIM □ CIMUSET □ ICOM □

Les contributions seront étudiées par le comité éditorial.

Attention : la conférence se tiendra exclusivement en anglais.

Musique, matérialité : donner du sens aux collections muséales

Le mardi 20 août, un atelier d’une journée est organisée à Leeds. Ce workshop proposera à des chercheurs, des archivistes et autres professionnels de travailler ensemble à l'élaboration de nouvelles propositions (activités, dispositifs, événements...) axées sur la recherche et les publics, dans le cadre d'une exposition sur la musique présentée au Abbey House Museum en 2020.

En s'inspirant des objets et instruments de musique extraordinaires conservés dans les musées, les galeries et les archives de Leeds, des équipes interdisciplinaires concevront un ensemble de projets qui devront engager les publics dans des échanges concernant l'intérêt de préserver et d'exposer ce type d'objets.

Cet atelier permettra de retrouver des sons perdus, de développer de nouvelles pistes d'interprétation et d'ouvrir de nouvelles voies d'interaction avec les collections de musique conservées dans les musées et galeries de Leeds.

Projet de nouvelle définition du musée proposée par ICOM

Le comité national français de l'ICOM s'étonne de la proposition de "définition des musées" publiée par ICOM international le 25 juillet sur son site Internet et diffusée sur ses réseaux sociaux.

Le comité national français avait déjà eu l'occasion d'exprimer à la Présidente de l'organisation internationale ses réserves sur les conclusions du rapport préparatoire à une éventuelle "redéfinition des musées ", conclusions mettant en cause de manière idéologique l'histoire et la conception actuelle des musées européens. (Note d'ICOM France).

ICOM France recommandait que, si "redéfinition" des musées par l'ICOM il devait y avoir, celle-ci vise à conforter la force et l'unité d'une organisation représentative des professionnels et des métiers des musées.

La définition proposée (dans la version française) s'éloigne singulièrement de cette position par sa tonalité politique et elle met au second plan certains termes relatifs aux missions essentielles qui caractérisent toujours les métiers des musées.

Cette "redéfinition" est en décalage avec le code de déontologie de l'ICOM.

Le choix et la publication, sans consultation des comités nationaux, des comités internationaux et des alliances de l'organisation, ne sont pas conformes à l'esprit démocratique qui a toujours présidé aux décisions de l'ICOM.

Le comité national français demandera à ce que le vote de ce projet, prévu lors de la conférence générale de Kyoto en septembre, soit reporté à une assemblée générale convoquée dans des délais compatibles avec un travail de réflexion dans les pays membres et les comités internationaux.

Juliette Raoul-Duval,

Présidente d'ICOM France

Liste rouge d’urgence des biens culturels en péril – République dominicaine

Pourquoi une Liste rouge pour la République dominicaine ?

Suite à la publication de la Liste Rouge d’urgence des biens culturels haïtiens en péril, rédigée après le tremblement de terre dévastateur qui secoua le pays le 12 janvier 2010, la Liste Rouge des biens culturels dominicains en péril est publiée afin de compléter le dispositif de protection pour l’île d’Hispaniola.

La Liste Rouge dominicaine a pour but d’aider les professionnels de l’art et du patrimoine et les agents des forces de l’ordre à identifier les biens dominicains qui sont protégés par les législations nationales et internationales. Afin de faciliter leur identification, la Liste Rouge illustre les catégories ou les types d’objets culturels qui sont les plus susceptibles d’être achetés et vendus illégalement.

Musées, maisons de vente, marchands d’art et collectionneurs sont exhortés à ne pas faire l’acquisition d’objets similaires à ceux présentés dans la Liste sans avoir vérifié au préalable et de façon minutieuse leur provenance ainsi que la documentation légale correspondante.

En raison de la diversité considérable des objets, des styles et des époques, la Liste Rouge des biens culturels dominicains en péril est loin d’être exhaustive. Tout bien culturel susceptible de provenir de République dominicaine doit faire l’objet d’une attention particulière.

Contexte

L’île d’Hispaniola se compose de deux États souverains : la République d’Haïti et la République dominicaine.

Avec des objets datant des périodes préhispanique, coloniale et républicaine, la République dominicaine est dotée d’un patrimoine culturel riche et unique, marqué principalement de la rencontre de trois civilisations : taïno, africaine et européenne.

En prenant conscience de la valeur de sa richesse culturelle, la République dominicaine a officiellement reconnu l’importance de protéger son patrimoine et a commencé à adopter des lois nationales en ce sens dès 1903.

L’ampleur du trafic illicite d’objets culturels a donné à la communauté patrimoniale toutes raisons de s’inquiéter. Le pillage, la contrebande et le trafic illicite d’objets culturels nuisent à la compréhension de l’histoire. La Liste Rouge des biens culturels dominicains en péril a été réalisée en coopération avec une équipe d’experts nationaux et internationaux dans le but de lutter contre ce phénomène.

Attention

Nous tenons enfin à rappeler que l’ICOM ne fournit aucun certificat d’origine ou d’authenticité. Seules les autorités nationales sont habilitées à délivrer tout type de document relatif à l’exportation et à l’importation de biens culturels.

Liste rouge d’urgence des biens culturels en péril – Pérou

Pourquoi une Liste rouge pour le Pérou ?

Cette Liste Rouge s’adresse aux musées, aux marchands d’art, aux collectionneurs ainsi qu’aux fonctionnaires des douanes et à la police, avec pour vocation de leur faciliter l’identification d’objets susceptibles d’avoir été exportés illégalement du Pérou. La Liste Rouge recense diverses catégories de biens culturels en péril qui font fréquemment l’objet de transactions illicites sur le marché des antiquités. Ces biens sont protégés par la législation péruvienne, qui en interdit la vente et l’exportation. Les musées, salles des ventes, marchands d’art et collectionneurs sont ainsi exhortés à ne pas en faire l’acquisition sans avoir au préalable vérifié de façon irréfutable leur origine ainsi que les titres de propriété correspondants.

Au vu de la grande diversité des objets, des styles et des périodes, la Liste Rouge des antiquités péruviennes en péril n’est pas exhaustive ; tout objet ancien susceptible de provenir du Pérou devra faire l’objet d’une attention toute particulière ainsi que de mesures de précaution.

Contexte

Le patrimoine culturel du Pérou est composé de biens datant des grandes civilisations préhispaniques, de l’ère de la Vice-royauté et de l’époque républicaine, facilement identifiables de par leur singularité.

Bien que protégée par la législation nationale et internationale, cette richesse culturelle péruvienne fait l’objet de trafics illicites. Entre 2004 et 2006, plus de 5 000 biens culturels et naturels exportés illégalement ont été interceptés. Les fouilles clandestines sur les sites archéologiques, ainsi que les pillages et vols dans les églises et les musées, se sont multipliés.

Le trafic illicite des biens culturels péruviens provoque des dommages irréparables pour le patrimoine et l’identité du pays, et constitue une perte immense pour la mémoire de l’humanité.

Pour lutter contre le pillage et la destruction des sites archéologiques et historiques péruviens, le Conseil international des musées publie cette Liste Rouge des antiquités péruviennes en péril afin de faciliter le travail des autorités judiciaires, de sensibiliser l’opinion publique et de promouvoir la coopération internationale en faveur de la protection du patrimoine culturel du Pérou.

Cette Liste Rouge est la cinquième publiée à ce jour par l’ICOM. Les Listes Rouges recensent divers types et catégories de biens protégés par la législation nationale et les accords internationaux, et faisant habituellement l’objet de trafics illicites à l’échelle internationale. Elles sont élaborées par des équipes d’experts internationaux en archéologie et en ethnologie du pays ou de la région d’où proviennent les biens. Les illustrations représentent des objets qui, aux yeux des experts, appartiennent aux catégories les plus fréquemment concernées par les pillages et les trafics illicites. Les Listes Rouges ont pour objectif de protéger le patrimoine culturel en péril, en aidant les fonctionnaires des douanes, policiers, marchands d’art, musées et collectionneurs à identifier des objets obtenus de façon potentiellement illicite. Les éventuels acquéreurs sont invités à ne procéder à aucune transaction si les pièces ne sont pas accompagnées d’un titre de propriété et d’un certificat d’origine, qui attestent du caractère légal de leur provenance. De la même façon, les autorités concernées sont priées de prendre les mesures de précaution habituelles pour les objets d’origine suspecte tandis que leur provenance fait l’objet d’une enquête approfondie.

Attention

Nous tenons enfin à rappeler que l’ICOM ne fournit aucun certificat d’origine ou d’authenticité. Seules les autorités nationales sont habilitées à délivrer tout type de document relatif à l’exportation et à l’importation de biens culturels.

Liste rouge d’urgence des biens culturels en péril – Ouest Afrique

Pourquoi une Liste rouge pour le Ouest Afrique ?

Pourquoi une liste rouge Ouest-Africaine ? L’Afrique de l’Ouest a subi, au cours de son histoire, de lourdes pertes de son patrimoine culturel. L’ICOM, grâce au soutien du Département fédéral de l’intérieur de la Confédération suisse, de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ainsi que du Département d’État des États-Unis, publie la Liste rouge des biens culturels ouest-africains en péril. Ces derniers, bien que protégés par les différentes législations nationales et accords internationaux, risquent d’être commercialisés sur le marché illicite de l’art et des antiquités.

La lutte contre le trafic illicite des biens culturels nécessite le renforcement et la mise en application d’instruments juridiques ainsi que l’utilisation d’outils pratiques.

Le but de la Liste ouest-africaine, préparée en étroite collaboration avec une équipe d’experts nationaux et internationaux, est de garantir aux générations futures l’accès à ce précieux patrimoine.

Contexte

Protéger le patrimoine culturel. Musées, maisons de vente, marchands d’art et collectionneurs sont exhortés à ne pas faire l’acquisition d’objets semblables à ceux présentés dans la Liste, sans avoir vérifié au préalable, et de façon minutieuse, leur provenance ainsi que la documentation légale correspondante. Tout bien culturel susceptible de provenir de cette région doit faire l’objet d’une attention particulière et de mesures de précaution avant toute éventuelle transaction.

Nous tenons enfin à rappeler que l’ICOM ne fournit aucun certificat d’origine ou d’authenticité. Seules les autorités nationales sont habilitées à délivrer tout type de document relatif à l’exportation et l’importation de biens culturels.

Attention

Nous tenons enfin à rappeler que l’ICOM ne fournit aucun certificat d’origine ou d’authenticité. Seules les autorités nationales sont habilitées à délivrer tout type de document relatif à l’exportation et à l’importation de biens culturels.

Liste rouge d’urgence des biens culturels en péril – Libye

Pourquoi une Liste rouge pour la Lybie ?

L’instabilité et les violences que la Libye a endurées ces dernières années ont soudainement mis son patrimoine culturel en danger. La menace de dommage systématique qui pèse sur les sites patrimoniaux nécessite une attention particulière. Les pertes subies appauvrissent notre compréhension d’un pays d’une richesse culturelle exceptionnelle. La disparition lente mais régulière des témoins matériels du passé libyen nécessite une action immédiate pour les protéger.

L’ICOM, grâce au soutien du Département d’État des États-Unis, publie la Liste rouge d’urgence des biens culturels libyens en péril afin d’aider les forces de l’ordre et les professionnels de l’art et du patrimoine à identifier les objets originaires de Libye. Ces objets, protégés par la législation nationale, les accords internationaux et les instruments normatifs, risquent de disparaître ou d’être commercialisés sur le marché illicite de l’art et des antiquités.

Le but de la Liste rouge d'urgence des biens culturels libyens en péril, préparée en étroite collaboration avec une équipe d’experts nationaux et internationaux, est de garantir aux générations futures l’accès à ce patrimoine.

Contexte

Protéger le patrimoine culturel. La lutte contre le trafic illicite des biens culturels nécessite le renforcement, et la mise en application, d’instruments juridiques nationaux et internationaux, ainsi que l'utilisation d'outils pratiques pour diffuser l'information, sensibiliser le public et empêcher les exportations illégales de biens culturels.

La Liste rouge d’urgence des biens culturels libyens en péril illustre des catégories ou des types de biens culturels susceptibles d’être pillés, volés et illégalement commercialisés. Musées, maisons de vente, marchands d’art et collectionneurs sont exhortés à ne pas faire l’acquisition d’objets semblables sans avoir vérifié au préalable, et de façon minutieuse, leur provenance ainsi que la documentation légale correspondante.

En raison de la diversité considérable des objets, des styles et des époques, la Liste rouge d’urgence des biens culturels libyens en péril est loin d’être exhaustive. Tout bien culturel susceptible de provenir de Libye doit faire l’objet d’une attention particulière et de mesures de précaution.

Attention

Nous tenons enfin à rappeler que l’ICOM ne fournit aucun certificat d’origine ou d’authenticité. Seules les autorités nationales sont habilitées à délivrer tout type de document relatif à l’exportation et à l’importation de biens culturels.

Liste rouge d’urgence des biens culturels en péril – Irak antiquités

Pourquoi une Liste rouge pour l’Irak (antiquités) ?

Ce document est destiné à aider les officiers des douanes, de police, les négociants en œuvres d’art et les collectionneurs, à repérer les objets provenant d’Irak.

Cette liste rouge donne une description des objets les plus prisés sur le marché illégal des antiquités, afin qu’ils puissent être identifiés et saisis. Ces objets sont protégés par des législations ; il est interdit de les exporter et ne doivent, sous aucun prétexte, être importés ou mis en vente. Un appel est lancé à tous les musées, salles des ventes, marchands d’œuvres d’art et collectionneurs, afin qu’ils n’acquièrent aucun de ces objets.

Ce document établit la liste des catégories générales d’objets particulièrement en péril et susceptibles d’être volés en Irak, mais elle ne prétend, en aucun cas, être exhaustive. Du fait de la grande diversité des objets, styles et époques représentés, toutes les antiquités provenant d’Irak doivent faire l’objet d’une vigilance toute particulière.

Cette Liste Rouge a été établie par un groupe de 12 experts internationaux lors d’une réunion organisée au siège d’Interpol à Lyon (France), le 7 mai 2003.

Contexte

La patrimoine culturel irakien a gravement souffert du fait de la guerre. De nombreux objets volés dans les musées et pillés sur les sites archéologiques sont susceptibles de réapparaître sur le marché par le biais du trafic illicite.

Le musée d’Irak à Bagdad n’est pas le seul musée à avoir subi des dommages, mais étant l’institution muséale la plus importante d’Irak, il s’est vu pillé et dépossédé d’une grande partie de ses collections. Le musée d’Irak est un musée archéologique national où sont entreposés tous les biens culturels provenant des fouilles effectuées sur l’ensemble du territoire irakien. Il contient des centaines de milliers d’objets témoins de 10 000 ans de civilisation et d’un grand nombre de cultures et de styles différents. La majeure partie des collections date des années comprises entre 8000 av. J.-C. et 1800 apr. J.-C. et est constituée d’objets fabriqués en argile, pierre, terre cuite, métal, os, ivoire, textile, papier, verre et bois.

Attention

Nous tenons enfin à rappeler que l’ICOM ne fournit aucun certificat d’origine ou d’authenticité. Seules les autorités nationales sont habilitées à délivrer tout type de document relatif à l’exportation et à l’importation de biens culturels.

Liste rouge d’urgence des biens culturels en péril – Irak

Pourquoi une Liste rouge pour l’Irak ?

La lutte contre le trafic illicite des biens culturels nécessite le renforcement des instruments légaux et l'utilisation d'outils pratiques permettant de diffuser l'information, de sensibiliser le public et d’empêcher les exportations illégales.

La Liste rouge d’urgence des biens culturels irakiens en péril illustre des catégories ou types de biens culturels susceptibles d’être illégalement commercialisés. Elle vise à aider les professionnels de l’art et du patrimoine, ainsi que les agents des forces de l’ordre, à identifier les objets irakiens en danger et protégés par les législations en vigueur. Musées, maisons de vente, marchands d’art et collectionneurs sont exhortés à ne pas faire l’acquisition de tels objets sans avoir vérifié au préalable et de façon minutieuse leur provenance ainsi que la documentation légale correspondante.

En raison de la diversité considérable des objets, des styles et des époques, la Liste rouge d’urgence des biens culturels irakiens en péril est loin d’être exhaustive. Tout bien culturel susceptible de provenir d’Irak doit faire l’objet d’une attention particulière.

Contexte

Depuis plusieurs décennies, le monde est témoin de la disparition continue du patrimoine culturel irakien. Les pillages et destructions appauvrissent notre connaissance et notre compréhension de l’histoire de la région irakienne et de ses nombreux apports scientifiques et culturels au monde entier.

Suite aux saisies fructueuses rendues possibles grâce à la Liste rouge d’urgence des antiquités irakiennes en péril publiée en 2003, la première Liste rouge d’urgence du Conseil international des musées (ICOM), et au vu de la menace persistante planant sur le patrimoine culturel de la République irakienne, l’ICOM a conclu à la nécessité de faire paraître une version actualisée de la Liste. Cette nouvelle édition a pu être réalisée grâce à l’aide généreuse du Département d’Etat des Etats-Unis.

La Liste rouge d’urgence des biens culturels irakiens en péril présente le patrimoine culturel du pays actuellement menacé par la destruction, le vol, le pillage, la contrebande et le trafic.

Attention

Nous tenons enfin à rappeler que l’ICOM ne fournit aucun certificat d’origine ou d’authenticité. Seules les autorités nationales sont habilitées à délivrer tout type de document relatif à l’exportation et à l’importation de biens culturels.