Recherche

Résultats de la recherche

2299 résultats trouvés

L'authenticité dans les différences culturelles : concept ou objet ?

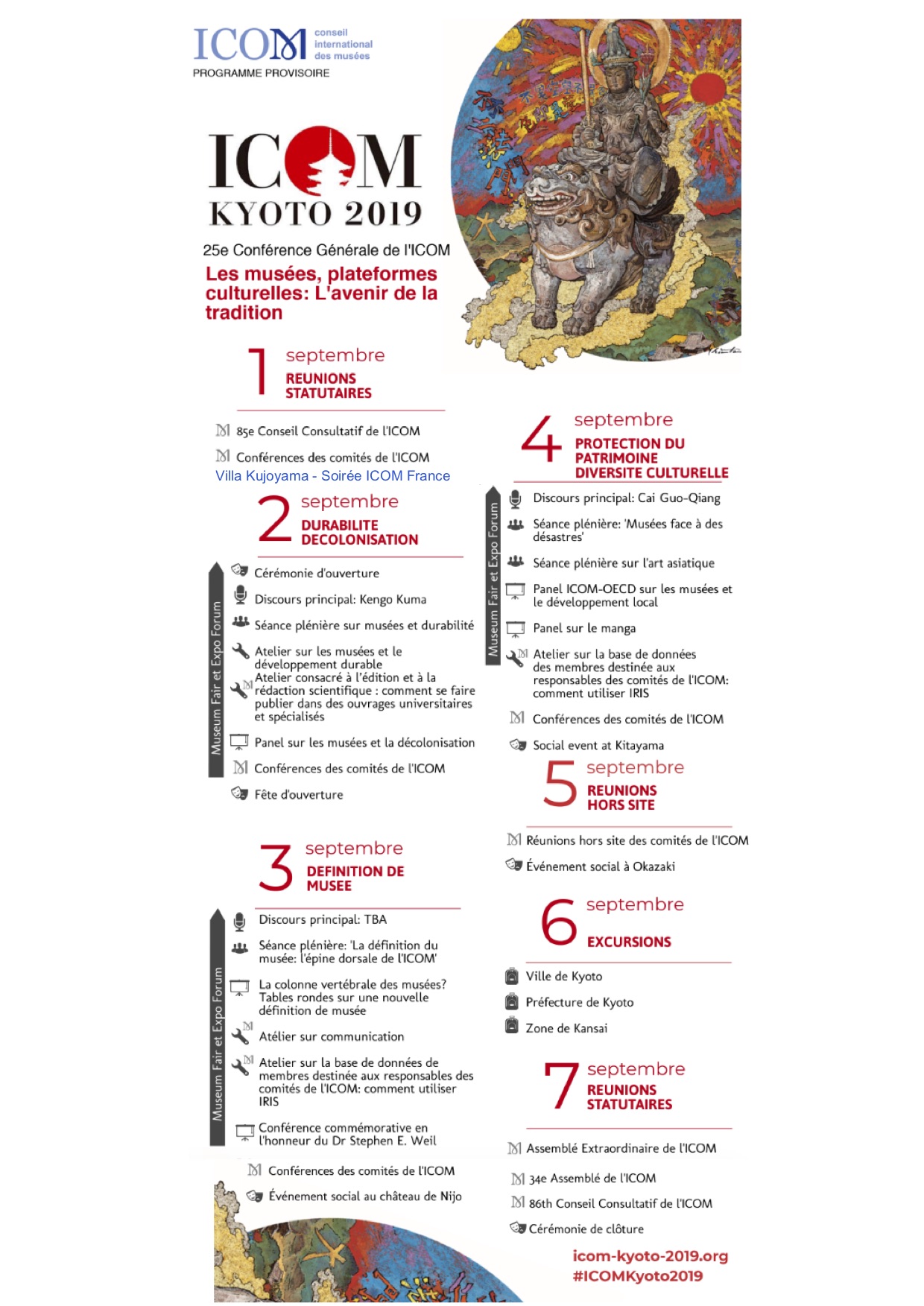

En 2019, ICOM organise sa Conférence Générale à Kyoto, du 1er au 7 septembre.

Dans un même temps, la Conférence annuelle d'ICOMAM se tiendra les 2 et 3 septembre, avec une session commune avec COSTUME le 4 septembre. Lors de cette session, 3 membres d'ICOMAM et 3 membres de COSTUME interviendront.

Ces sessions auront lieu de 13h à 17h.

ICOMAM vous invite à soumettre vos contributions pour sa conférence annuelle ainsi que pour la session commune avec COSTUME.

Le thème de la Conférence Générale d'ICOM est : "Les musées, plateformes culturelles : L'avenir de la tradition". Celui de la Conférence annuelle d'ICOMAM est : "L'authenticité dans les différences culturelles : concept ou objet ?".

Les contributions peuvent concerner l'un ou l'autre de ces thèmes.

Chaque intervention doit durer entre 15 et 20 minutes.

Date limite de soumission des contributions : 1er avril 2019.

Merci d'envoyer à l'adresse p.vanbrakel@nmm.nl :

- un résumé de votre contribution (maximum 220 mots)

- une biographie (maximum 110 mots)

- votre nom, prénom, titre et numéro de membre ICOM

- votre institution et votre fonction

- votre choix de session (Conférence annuelle d'ICOMAM ou session commune entre ICOMAM et COSTUME)

Ces documents doivent être envoyés au format .doc ou .docx. Les contributions seront examinées et sélectionnées par un comité éditorial.

Les conférences seront menées en anglais et donneront lieu à une publication. Pour plus d'informations :

Poste de conservateur-restaurateur d'instruments de musique

Le Landesmuseum Württemberg de Stuttgart recrute un conservateur-restaurateur pour ses collections d'instruments de musique (principalement des instruments à clavier), de meubles et d'objets en bois.

Candidatures jusqu'au 26 avril 2019

Conférence Annuelle d'AVICOM

La Conférence annuelle d'AVICOM aura lieu lors de la 25e Conférence Générale d'ICOM à Kyoto (1er-7 septembre 2019).

Les thèmes de cette conférence annuelle seront :

- Croissance et développements à l'échelle mondiale

- Croissance et développements à l'échelle régionale

- Réduction des obstacles

- Inclusion

- Fracture numérique

- Durabilité des bases de données

Si vous souhaitez contribuer à la Conférence annuelle d'AVICOM, vous pouvez envoyer votre proposition avant le 10 avril à l'adresse dr.m.faber@t-online.de les informations suivantes au format docx :

- Le sujet de votre contribution et un résumé de 15 lignes maximum

- Votre nom, prénom, titre

- Un court CV

- Votre numéro de membre ICOM ou le numéro ICOM de votre institution

- Le nom et l'adresse de votre institution

Merci de préciser le thème dans lequel s'inscrit votre proposition de contribution.

Seules les propositions en anglais pourront être retenues.

Attention : la participation à la Conférence annuelle d'AVICOM et aux sessions est réservée aux membres d'ICOM, à jour de leur cotisation pour 2019.

Lettre d'information ICOM Kyoto n°3

|

Lettre d'information ICOM Kyoto n°1

|

Lettre d'information ICOM Kyoto n°2

|

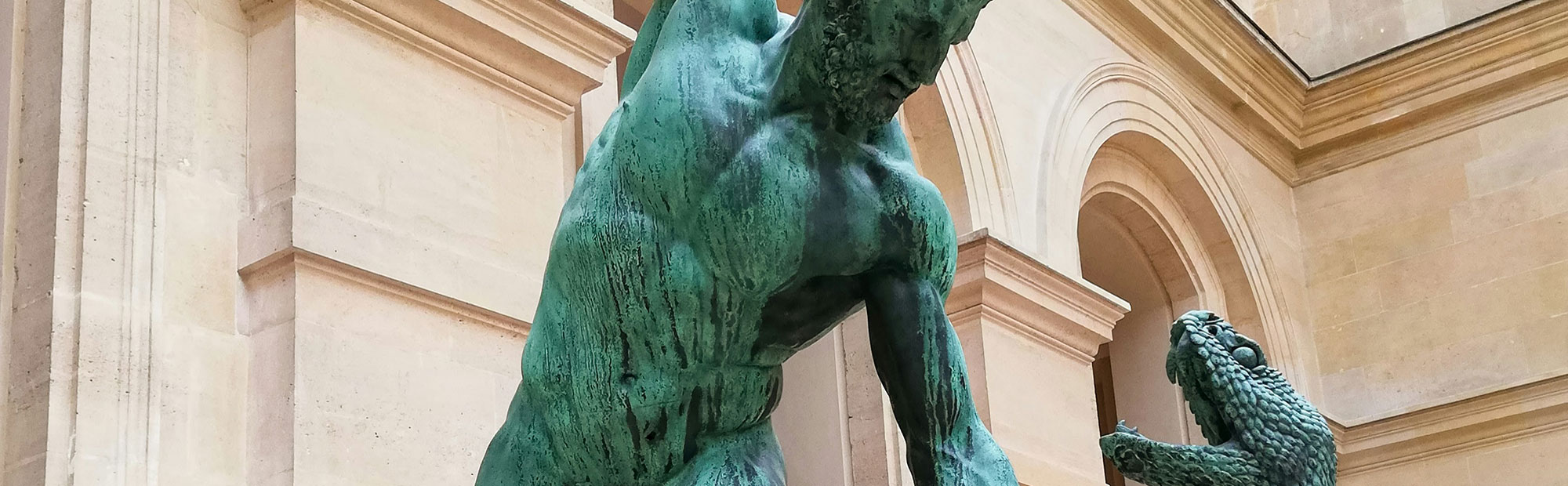

Week-end avec... Agatha Christie

"Meurtre en Mésopotamie", film de Tom Clegg (Grande Bretagne), 2001, 98 minutes.

D'après le roman éponyme d'Agatha Christie

Alors qu'Hercule Poirot passe des vacances en Irak, la femme de l'archéologue responsable d'un chantier de fouilles est retrouvée assassinée. Le célèbre détective commence lui aussi à fouiller...

Diffusion du film le dimanche 12 mai à 15 h à l'auditorium du musée du Louvre.

Atelier ICOM au Maroc : "Soyez créatifs, forgez des alliances"

Trente professionnels des musées de l’Afrique francophone seront invités à un atelier de cinq jours sur le marketing et la collecte de fonds pour les musées. L’atelier aura lieu à Marrakech du 24 au 28 juin 2019, et une série de bourses sera offerte aux participants.

Le projet est le résultat de la collaboration entre l’ICOM, le Ministère français de la Culture, ICOM-Maroc et le Musée Aman pour la civilisation de l’eau au Maroc.

L’objectif du programme est de renforcer les capacités des musées dans la création et le développement d’alliances innovantes et d’activités de collecte de fonds. À travers des activités participatives, des séminaires et des conférences, l’atelier offre également un espace de dialogue et de réflexion entre les professionnels des musées de la région.

Appel à candidatures

Pour postuler à ce programme, les professionnels des musées doivent répondre aux critères suivants :

- occuper un poste de cadre intermédiaire dans un musée reconnu d’un pays africain francophone inclus dans la liste ci-dessous ;

- être membre de l’ICOM ou s’engager à le devenir en cas de sélection ;

- maîtriser le français ;

- être âgé de 45 ans ou moins au 31 décembre 2019.

Deux types de subventions seront offerts pour assurer la participation des participants sélectionnés :

Pour les professionnels de musées venant des pays inclus dans la liste (à l’exception de ceux résidant à Marrakech), le programme couvrira :

- frais de participation ;

- billet aller-retour en classe économique (avion/train/bus) ;

- l’hébergement ;

- les repas et les pauses café.

Pour les participants résidant à Marrakech :

- frais de participation ;

- les déjeuners et les pauses café.

Les frais de visa, d’assurance et autres frais non mentionnés explicitement ci-dessus ne seront pas pris en charge.

Les candidatures doivent être accompagnées des documents suivants en français :

- une lettre de motivation (une page) ;

- le curriculum vitae du candidat indiquant ses études, son expérience professionnelle, ses publications et ses responsabilités de travail actuelles (une page maximum) ;

- une lettre de recommandation du directeur de l’institution du demandeur ;

- une copie de la première page du passeport. IMPORTANT: votre passeport doit être valide au moins jusqu’au 30 décembre 2019 ;

- une preuve de paiement de la cotisation 2019, si applicable (copie de la carte ICOM avec la vignette 2019 ou document officiel du comité national).

Toutes les candidatures doivent être soumises en remplissant le formulaire en ligne avant le 12 mai 2019 à minuit (HEC + 1).

Remplir le formulaire en ligne

Liste des pays

Algérie

Bénin

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Congo

Côte d’Ivoire

Djibouti

Gabon

Guinée

Guinée équatoriale

Mali

Maroc

Mauritanie

Niger

République centrafricaine

République démocratique du Congo

Rwanda

Sénégal

Tchad

Togo

Tunisie

Nuit européenne des musées 2019

Cette année, la Nuit européenne des musées aura lieu le samedi 18 mai 2019, à la même date que la Journée internationale des musées #JIM2019.

Ce soir-là, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes partout en France et en Europe de la tombée de la nuit jusqu'à minuit. Visites commentées et éclairées, parcours ludiques, ateliers, projections, dégustations, spectacles vivants, animations exceptionnelles donneront à vivre à un large public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

Cette année marquera la quinzième édition de l'événement. En 2018, l'événement avait mobilisé plus de 3200 musées dans trente pays européens, dont 1800 en France qui ont accueilli plus de 2 millions de visiteurs. Depuis son lancement en 2005, la Nuit européenne des musées attire, chaque année, un public nombreux dans un nombre croissant de musées. Le succès auprès du jeune public s’est confirmé.

La Nuit européenne des musées est organisée par le Ministère de la culture. Elle bénéficie du patronage de l’Unesco, du Conseil de l’Europe, de l’ICOM et de nombreux partenariats institutionnels et médias.

Sur les réseaux sociaux de la Nuit (Facebook, Twitter, Instagram), des informations, des appels à participation et de nombreux échanges seront organisés.

Retrouvez sur la carte ci-dessous les événements organisés dans le cadre de la Nuit européenne des musées.

"Jusqu'où pouvons-nous aller avec la tradition ? - Entrevoir l'avenir"

ICOM-CC, INTERCOM et l'Alliance régionale ICOM SEE organisent une conférence annuelle commune lors de la Conférence Générale d'ICOM à Kyoto (1er-7 septembre 2019).

Dans le cadre du thème de la Conférence Générale "Les musées, plateformes culturelles : l'avenir de la tradition", ICOM-CC, INTERCOM et ICOM-SEE ont pensé une conférence commune sur le thème "Jusqu'où pouvons-nous aller avec la tradition ? - Entrevoir l'avenir".

ICOM travaillant sur l'élaboration d'une nouvelle définition du musée, ICOM-CC, INTERCOM et ICOM-SEE souhaitent mettre l'accent sur les responsabilités et les engagements actuels des musées, sur les défis et leur vision de l'avenir. Ce thème englobe la crise écologique, les défis en matière de développement durable, d'éthique, de politiques sociales et culturelles.

Nous voulons tirer parti des expériences et des travaux de chaque comité international, pour étudier comment les musées, à travers leurs démarches, leurs recherches, leurs pratiques muséales et interdisciplinaires, peuvent se transformer et faire évoluer leur rôle. ICOM-CC, INTERCOM et ICOM-SEE vous invitent à participer à leur conférence commune à Kyoto pour réfléchir ensemble à la question "Jusqu'où pouvons-nous venir avec la tradition ?" dans un contexte muséal.

Les propositions émanant de différentes disciplines sur les nombreuses façons dont les musées pourraient travailler pour préserver le patrimoine matériel et immatériel sont les bienvenues. Pouvons-nous ensemble mettre en lumière de nouvelles grandes tendances et peut-être même discuter de la manière dont elles influencent déjà nos musées ?

Date limite de candidature : le 19 avril 2019

![["ICOM FRANCE"]](http://img.mailinblue.com/1652853/images/rnb/original/59e76466e694aa35591695ca.jpg)