Recherche

Résultats de la recherche

24 résultats trouvés

L'important, c'est de participer !

L'important, c'est de participer ! Pratiques participatives et responsabilité des professionnels de musée

Quelle place donner à l’expression de voix autres au sein du musée ? Comment assurer un vrai rôle de modérateur ? Comment former les professionnels de musée à ces exercices spécifiques et difficiles ? Face à une société civile toujours plus désireuse d’être entendue et de participer à la vie des institutions, les initiatives inclusives fleurissent depuis quelques années dans les musées.

Trouver une juste place à ces pratiques, réussir à les encadrer sans les censurer et chercher les moyens pour bien les évaluer sont les questions qui ont été discutées lors de notre soirée-débat de déontologie du mardi 28 mars 2023.

Retrouvez ci-dessous les interventions de Luisa de Peña Díaz, membre d'ETHCOM - comité pour la déontologie de l'ICOM - et directrice fondatrice du musée mémorial de la résistance dominicaine ; Laurella Rinçon, directrice générale du MACte - Mémorial de l'esclavage - Guadeloupe ; Xavier de la Selle, président de la FEMS - fédération des écomusées et musées de société - et directeur des musées Gadagne (musée d'histoire de Lyon/musée des arts de la marionnette) ; Emilie Sitzia, muséologue, professeure à l'université d'Amsterdam et professeure associée à l'université de Maastricht ; Lina G. Tahan, présidente d'ICOM Ethics - comité international sur les questions éthiques - et chercheuse affiliée au département d'archéologie, Université de Cambridge, Royaume-Uni et Annabelle Ténèze, directrice du musée des Abattoirs - FRAC Occitanie Toulouse. Ouverture de la rencontre par Charles Personnaz (directeur de l'Institut national du patrimoine), Emilie Girard (présidente d'ICOM France) et Emma Nardi (présidente de l'ICOM). Conclusion par Séverine Blenner-Michel (directrice des études et du département des conservateurs, Inp).

Modération : Marie-Laure Estignard (directrice du musée des Arts et Métiers)

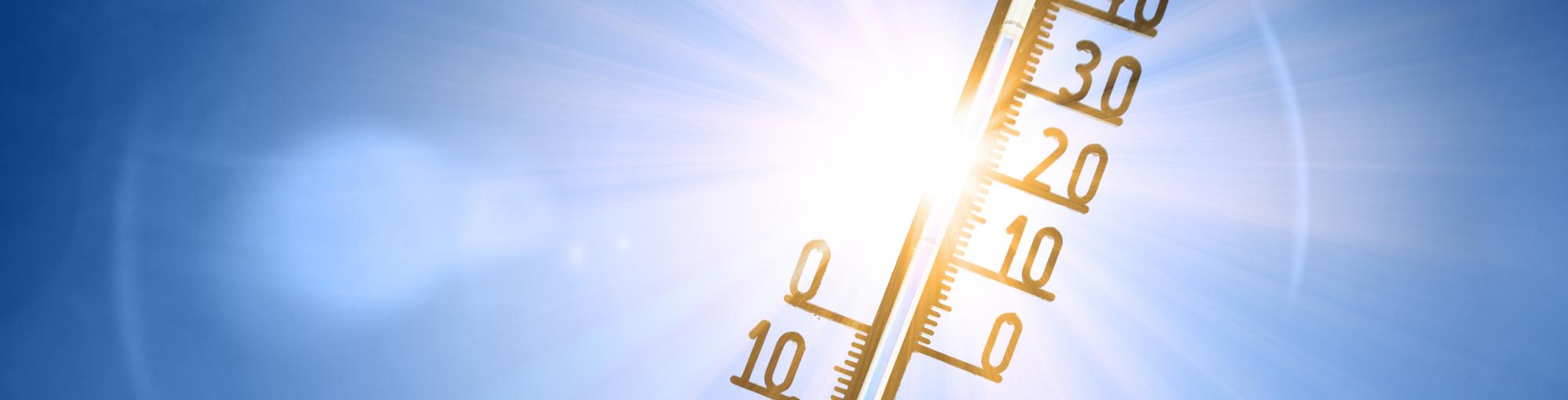

Vers de nouvelles normes de conservation ?

Vers de nouvelles normes de conservation ? Réévaluer face à la crise énergétique et climatique

Comment continuer à préserver nos patrimoines, tout en étant conscient de la réalité qui nous frappe de plein fouet ?

Comment faire évoluer nos schémas de pensées sans brader la conservation des biens dont nous avons la garde, pour les générations futures ?

Alors que nous nous apprêtons tous à baisser le chauffage cet hiver dans les espaces de travail de nos musées et que d’aucuns annoncent même des jours de fermeture supplémentaires, ne faut-il pas franchir un cap (une barrière psychologique peut-être ?), aller au-delà des « mesurettes », et interroger avec conviction nos modes de fonctionnement dans la durée ? La viabilité de nos normes de conservation, établie il y a 30 ans, dans un contexte tout autre, semble être de ces sujets à revisiter.

Toutes ces questions d’actualité préoccupantes ont été au cœur de notre soirée-débat de déontologie organisée le 13 décembre 2022.

Retrouvez ci-dessous les interventions de Nathalie Bäschlin (membre d'ICOM Suisse & conservatrice-restauratrice en chef au Kunstmuseum Bern) ; Florence Bertin (responsable de la conservation préventive et de la restauration au musée des arts Décoratifs de Paris) ; Ann Bourgès (ingénieur de recherche, département Recherche, C2RMF & secrétaire d’ICOMOS France) ; Frédéric Ladonne (architecte programmiste, membre du bureau d’ICOM France) ; Caitlin Southwick (directrice de Ki Culture & membre du groupe de travail sur le développement durable de l’ICOM) ; Katharina Korsunsky, secrétaire générale d'ICOM Suisse ; David Vuillaume (directeur général de l'association allemande des musées & président de NEMO). Ouverture de la rencontre par Charles Personnaz (directeur de l'Institut national du patrimoine) et Emilie Girard (présidente d'ICOM France). Conclusion par Hélène Vassal (adjointe à la directrice des études et du département des conservateurs, Inp).

Modération : Sandrine Beaujard-Vallet (cheffe de service de la régie des œuvres et des exposition au Centre Pompidou)

Patrimoine et mémoire de l'esclavage

Comment des musées de types variés, dont les projets scientifiques et culturels, les modes d’approche et les moyens diffèrent, répondent-ils aux questions que pose l’exposition des collections liées à l’histoire de l’esclavage ?

Alors que le ministère de la Culture travaille sur la valorisation de « patrimoines contestés » ; alors que la question de la « décolonisation » des musées, des collections et des modes de fonctionnement de nos établissements est au cœur des réflexions menées par la communauté des professionnels en France comme à l’étranger, notamment au sein de l’ICOM ; alors que la question des droits humains est de plus en plus présente dans nos échanges professionnels, cette soirée-débat a proposé un temps de partage d’expériences et de réflexions de professionnels autour de cette question de fond qui concerne aujourd’hui un large éventail de typologies de musées.

Les intervenants ont souhaité aborder cette thématique non plus en termes historique ou économique mais en humanisant les récits grâce aux traces tangibles parvenues jusqu'à nous (moulages, lettres et archives, artefacts, beaux-arts, témoignages des descendants) afin de redonner une voix, un visage à ces personnes par le biais des collections muséales.

Retrouvez les interventions de M’hamed Oualdi (professeur d'histoire de l’Europe et de l’Afrique du Nord du XIXe et XXe siècle à l’Institut universitaire européen), Klara Boyer-Rossol (historienne, chercheuse et curatrice de l’exposition Visages d’ancêtres. Retour à l’Île Maurice pour la collection Froberville), Aly Ndiaye alias Webster (artiste hip-hop et historien indépendant, curateur de l’exposition Fugitifs !), Hanna Pennock (co-présidente du groupe de travail de l’ICOM sur la décolonisation), Dominique Taffin (chargée de mission au ministère de la Culture et ancienne directrice de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage) et Coralie de Souza Vernay (responsable Patrimoine & Recherche de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage).

Ouverture de la rencontre par Charles Personnaz (directrice de l'Institut national du patrimoine) et Emilie Girard (présidente d'ICOM France).

Modération : Nathalie Bondil (directrice du musée et des expositions de l’Institut du monde arabe).

Vers de nouvelles normes de conservation ?

Propos de la rencontre

Comment continuer à préserver nos patrimoines, tout en étant conscient de la réalité qui nous frappe de plein fouet ?

Comment faire évoluer nos schémas de pensées sans brader la conservation des biens dont nous avons la garde, pour les générations futures ?

Alors que nous nous apprêtons tous à baisser le chauffage cet hiver dans les espaces de travail de nos musées et que d’aucuns annoncent même des jours de fermeture supplémentaires, ne faut-il pas franchir un cap (une barrière psychologique peut-être ?), aller au-delà des « mesurettes », et interroger avec conviction nos modes de fonctionnement dans la durée ? La viabilité de nos normes de conservation, établie il y a 30 ans, dans un contexte tout autre, semble être de ces sujets à revisiter.

Toutes ces questions d’actualité préoccupantes ont été au cœur de notre soirée-débat de déontologie organisée le 13 décembre dernier.

Avec les interventions de Nathalie Bäschlin (membre d'ICOM Suisse & conservatrice-restauratrice en chef au Kunstmuseum Bern) ; Florence Bertin (responsable de la conservation préventive et de la restauration au musée des arts Décoratifs de Paris) ; Ann Bourgès (ingénieur de recherche, département Recherche, C2RMF & secrétaire d’ICOMOS France) ; Frédéric Ladonne (architecte programmiste, membre du bureau d’ICOM France) ; Caitlin Southwick (directrice de Ki Culture & membre du groupe de travail sur le développement durable de l’ICOM) ; Katharina Korsunsky, secrétaire générale d'ICOM Suisse ; David Vuillaume (directeur général de l'association allemande des musées & président de NEMO). Ouverture de la rencontre par Charles Personnaz (directeur de l'Institut national du patrimoine) et Emilie Girard (présidente d'ICOM France). Conclusion par Hélène Vassal (adjointe à la directrice des études et du département des conservateurs, Inp).

Modération : Sandrine Beaujard-Vallet (cheffe de service de la régie des œuvres et des exposition au Centre Pompidou)

Vidéo en français

Vidéo en anglais

Vidéo en espagnol

L'important, c'est de participer! Pratiques participatives et responsabilités des professionnels de musées

Propos de la soirée

Quelle place donner à l’expression de voix autres au sein du musée ? Comment assurer un vrai rôle de modérateur ? Comment former les professionnels de musée à ces exercices spécifiques et difficiles ?

Face à une société civile toujours plus désireuse d’être entendue et de participer à la vie des institutions, les initiatives inclusives fleurissent depuis quelques années dans les musées.

Trouver une juste place à ces pratiques, réussir à les encadrer sans les censurer et chercher les moyens pour bien les évaluer sont les questions qui ont été discutées lors de notre soirée-débat de déontologie du mardi 28 mars : “𝙇’𝙞𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙣𝙩, 𝙘’𝙚𝙨𝙩 𝙙𝙚 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙘𝙞𝙥𝙚𝙧 ! Pratiques participatives et responsabilités des professionnels de musées.”

Retrouvez les participations de Luisa de Peña Díaz, membre d'ETHCOM - comité pour la déontologie de l'ICOM - et directrice fondatrice du musée mémorial de la résistance dominicaine ; Laurella Rinçon, directrice générale du MACte - Mémorial de l'esclavage - Guadeloupe ; Emilie Sitzia, muséologue, professeure à l'université d'Amsterdam et professeure associée à l'université de Maastricht ; Xavier de la Selle, président de la FEMS - fédération des écomusées et musées de société - et directeur des musées Gadagne (musée d'histoire de Lyon/musée des arts de la marionnette) ; Lina Tahan, présidente d'ICOM Ethics - comité international sur les questions éthiques - et chercheuse affiliée au département d'archéologie, Université de Cambridge, Royaume-Uni et Annabelle Ténèze, directrice du musée des Abattoirs - FRAC Occitanie Toulouse.

Ouvertures par Charles Personnaz, directeur de l'Institut national du patrimoine, Emma Nardi, présidente de l’ICOM international et Emilie Girard, présidente d'ICOM France.

Modération par Marie-Laure Estignard (directrice du musée des Arts et Métiers) et conclusion par Séverine Blenner-Michel (directrice des études et du département des conservateurs de l’Inp).

Extrait des interventions

« La différence principale que l’on trouve entre les différents types de participation c’est l’agentivité qui est donnée au public. Par agentivité, j’entends la combinaison entre une intention, une action et un résultat qui est voulu par ce public. » Emilie Sitzia.

« On commence à basculer dans la participation quand on commence à considérer la population plutôt que le public, l’acteur plutôt que le visiteur. » Xavier de la Selle.

« La participation de la communauté ne va pas à l’encontre de l’éthique professionnelle !

L’objectif est que la communauté s’approprie le savoir. Il faut établir un dialogue avec les communautés et cela ne compromet pas les dialogues avec les musées, au contraire. Cela signifie être ouvert et être inclusif. Cela ne veut pas dire pour autant abandonner la liberté curatoriale. » Luisa de Peña Díaz.

« Les projets participatifs ont aussi comme levier le plaisir qu’ils suscitent, plaisir du travail en commun, plaisir du savoir partagé et échangé, plaisir de recevoir ce qu’on n’ attendait pas nécessairement. La satisfaction de parvenir à un résultat, de lancer de nouvelles dynamiques, de dépasser les prétentions et la prise en compte de cette dimension me parait essentielle pour dépasser justement les freins et les écueils inévitables. » Séverine Blenner-Michel.

Vidéo en version originale

Podcast de la traduction en français de l'intervention de Luisa de Peña Diaz

Podcast en anglais

Podcast en espagnol

Peut-on encore « acquérir » ?

Propos de la rencontre

Si la nouvelle définition, votée lors de la Conférence générale de l’ICOM à Prague en août 2022, a bien réaffirmé les missions fondamentales des musées, on notera que la manière de nommer l’acte d’enrichissement des collections a changé : le verbe « acquérir » a disparu au profit du substantif « collecte ». Cette évolution de terme résonne comme un changement de paradigme, un nouveau positionnement des musées dans leur rapport à l’accroissement de leurs collections.

Le terme « acquérir » aura sans doute pour certains souffert d’une trop grande proximité avec l’idée d’achat, alors que le mot recouvre bien, dans l’usage des musées français en tous cas, tous les moyens dont ils disposent pour élargir leurs fonds, que ce soit à titre onéreux ou non. A l’heure des réflexions globales sur les restitutions, le terme pourrait par trop rappeler l’idée de « thésaurisation », voire de « prédation ». La notion de « collecte », sans doute plus englobante, revêt peut-être un autre atout : elle traduirait mieux l’idée d’un choix raisonné, la volonté de constituer une série qui fait sens et le droit au renoncement, tout en permettant de poser la question du rapport entre « collecteur » et « collecté ».

La place du musée dans la Cité et son rôle social l’obligent en effet à repenser son rapport à l’acquisition. Quand le modèle « top-down » est remis en cause, alors que la société civile souhaite être davantage impliquée dans la vie de ses institutions et que la relecture des collections pousse parfois à repenser les orientations des politiques d’acquisition, l’accroissement des collections doit répondre plus que jamais à un certain nombre de questions d’ordre déontologique : recherches de provenances, rapport des professionnels des musées au marché, relations avec les donateurs, recherches de financement, recours aux mécènes, place et rôle des citoyens dans ce processus, priorisation des acquisitions, invention de nouveaux modes d’enrichissement…

Enrichir une collection n’est pas un acte de prélèvement répondant à un besoin de thésaurisation, c’est avant tout une démarche dont l’éthique se mesure à l’aune de la variété des enjeux rencontrés à chaque projet.

Alors, peut-on encore « acquérir » ?

Les intervenants de cette soirée-débat ont témoigné de leur action et de leur réflexion, face à la nécessité, pour nos musées, de continuer à exercer leurs missions fondamentales, dans un cadre déontologique affermi, et ainsi définir une éthique de l’acquisition, clé de voûte du musée.

La séance a été modérée par Ariane James-Sarazin, directrice adjointe du musée de l'Armée. Avec les participations de :

- Leen Beyers, responsable du département collection et recherche au MAS - Museum aan Stroom (Anvers) et trésorière de COMCOL - comité international de la collecte de l'ICOM

- Alexandre Giquello, commissaire-priseur, président du groupe Drouot

- Marie-Christine Labourdette, présidente de l'Etablissement public du château de Fontainebleau, co-auteur du rapport « Améliorer la sécurité des acquisitions des musées nationaux » remis à la Ministre de la Culture en novembre 2022, directrice des musées de France de 2008 à 2018

- Juliette Raoul-Duval, présidente d'ICOM Europe et membre du groupe de travail ICOM Define

- Olivia Voisin, directrice des musées d'Orléans

- Markus Walz, professeur de muséologie théorique et historique à l'université des sciences appliquées de Leipzig

Capation

Vidéo en VO

Vidéo en anglais

Podcast en espagnol

L'intelligence des musées a-t-elle un prix ? La nouvelle donne de l'ingénierie culturelle

L'ingénierie culturelle occupera-t-elle une place grandissante dans la reconstruction du musée d'après ?

Très liée au départ à la politique d’aménagement (culturel) du territoire, son ambition initiale affichée était d’implanter des équipements culturels dans toutes les régions de France, comme facteurs d’irrigation de l’ensemble des populations. La première agence « d‘ingénierie culturelle » a été créée en 1986.

Quels enjeux aujourd’hui, quelle place ces activités occupent-elles dans la reconstruction du musée d’après crise ?

Après 15 mois sans recettes, la question de l'équilibre économique des musées est dans toutes les têtes. La valorisation des compétences des musées serait-elle un nouveau levier ?

Dès lors, la question de l’ingénierie culturelle prend une autre dimension dans le musée qui se relève de la crise et les professionnels sont fondés à s’interroger sur le périmètre de ce qui peut être valorisé dans le respect des valeurs constitutives de leur identité.

Le débat organisé le 3 juin 2021 par ICOM France en collaboration avec l'Inp a permis d'appréhender les potentialités - et peut-être les limites déontologiques - de l'ingénierie culturelle.

Retrouvez les interventions de Claude Mollard, Jean-Hervé Lorenzi, Hervé Barbaret, Agnès Saal, Antonio Rodriguez, Anaïs Aguerre, Michèle Antoine et Laurence Chesneau-Dupin.

La rencontre a été modérée par Juliette Raoul-Duval et Hélène Vassal et s'est conclue avec une synthèse de Christian Hottin.

Retrouvez ci-dessous les actes de la soirée.

Peut-on parler d'une Europe des musées ?

Une Europe des musées est-elle possible ?

Ouvrir cette question, c’est s’interroger sur les valeurs que nous avons en commun - ou désirons partager - au sein d’une région du monde aussi variée sur le plan culturel, politique, économique… La période se prête à cette réflexion pour les membres de l’ICOM, car notre organisation est traversée par des questionnements sur son identité – qu’est-ce qu’un musée, quels termes peuvent le définir de manière recevable et pertinente en tout point de la planète, en englobant tous ses domaines, de l’art à la science ?

Au sein de l’Europe, l’enjeu de mobilité est central ; à l’international, il s’agit de solidarité et de partage : les musées européens, leurs organismes de formation et associations professionnelles ont une force de mobilisation de plus en plus réactive lors par exemple d’événements climatiques, de conflits ou d’accidents.

Penser possible une « Europe des musées » est peut-être audacieux. Pourtant, après ces mois de crise sanitaire et un été d’incendies et d’inondations, la culture apparaît comme centrale pour réparer, reconstruire et redonner sens à la vie collective.

Le débat organisé le 9 décembre 2021 par ICOM France en collaboration avec l'Inp a permis d'une part, d'appréhender ensemble les enjeux européens en matière de politique culturelle des musées ; d'autre part, de se saisir de ce « moment politique » pour exprimer les attentes des musées.

Retrouvez les interventions de Pauline Chassaing, Pierre Chotard, Audrey Doyen, Vincent Droguet, Bruno Maquart, Mikael Mohamed, Pia Müller-Tamm, Luís Raposo, David Vuillaume.

La rencontre a été modérée par Juliette Raoul-Duval et Alexandre Chevalier et s'est conclue avec une synthèse de Christian Hottin.

Retrouvez ci-dessous les actes de la soirée.

De quoi musée est-il le nom ?

Pourquoi redéfinir les musées ? L'actualité nous invite à ce questionnement. En deux décennies, leur nombre s'est considérablement accru et leur place dans la construction du lien social est devenue majeure. Mais les visions de leurs missions sont nombreuses et parfois divergentes : place de l'objet, du numérique, interpellation du discours sur la "décolonisation", universalité, démocratisation etc...

ICOM France a invité le 26 novembre 2020 sept responsables de grands musées français et des acteurs internationaux à en débattre.

Le débat a été modéré par Juliette Raoul-Duval - présidente d'ICOM France - et Hélène Vassal - secrétaire d'ICOM France.

Retrouvez les interventions Charles Personnaz, directeur de l'Institut national du patrimoine ; Yannick Lintz, directrice du département des Arts de l'Islam du musée du Louvre ; Bruno Brulon-Soares, président d'ICOFOM.

Ecoutez l'intervention de Nathalie Bondil, vice-présidente du Conseil des Arts du Canada

Suivez les interventions d'Emmanuel Kasarhérou, président du musée du quai Branly - Jacques Chirac et Ariane James-Sarazin, directrice adjointe du musée de l'Armée et la conclusion de la soirée proposée par Christian Hottin, directeur des études de l'Inp.

Les musées, acteurs crédibles du développement durable ?

Musée et écologie, un tournant majeur ! La transition écologique est en route.1

La pandémie, en effet, a marqué un tournant. Dès les premières fermetures de mai 2020, plusieurs dirigeants de musées ont pris la plume pour exprimer eux-mêmes leur désir de mettre fin au « productivisme », au turnover rapide d’exposition d’œuvres ayant un long parcours de transport à leur actif et rappeler que nombre d’équipes, dans les musées, n’avaient pas attendu la crise sanitaire et les leçons de vertu pour agir.

Les désastres climatiques de l’été 2021 ont accéléré le sentiment d’une urgence, face à laquelle une mobilisation d’envergure s’imposait.

Le développement durable s’est invité sur le devant de la scène, au sens le plus large de l’agenda 2030 : construire une société économiquement et socialement viable. Les musées ont compris qu’ils pourraient en être des acteurs-clés.

L’ ICOM avait déjà, lors de son assemblée générale de septembre 2019, adopté la résolution « Développement durable et mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, Transformer notre monde ».

A notre tour, à ICOM France, nous avons décidé, mi-2021, de contribuer à cette mission et d’y impliquer ses membres : lancement d’un questionnaire et constitution d’un groupe de volontaires, sensibilisés aux enjeux ou déjà impliqués dans des actions concrètes de leurs établissements. La réponse a été forte dès le mois d’août. Elle a permis de recenser de nombreuses expériences et pratiques organisationnelles, qu’il est vite apparu opportun de partager, de valoriser et d’enrichir.

Le débat organisé le 17 février 2022 par ICOM France en collaboration avec l'Inp a permis d'une part, de dresser un bilan des expériences et pratiques menées par les musées ; d'autre part, de mener une action prospective visant à déterminer la part qui incombe part aux musées, au-delà de l’adoption de pratiques vertueuses, pour contribuer collectivement aux objectifs de l’agenda 2030.

Retrouvez les interventions de Henry McGhie, Karin Weil, Aude Porcedda, Bettina Leidl, Lucie Marinier, Elsa Boromée, Olivier Lerude, Nathalie Bondil, Helène Guenin, Sonia Lawson, Carine Ayélé Durand et Etienne Bonnet-Candé.

La rencontre a été modérée par Estelle Guille des Buttes et Hélène Vassal.

Retrouvez ci-dessous les actes de la soirée.

(1) Mailys Celeux-Lanval, « Musées et écologie : un tournant majeur », Beaux Arts magazine, 22 octobre 2021.