Recherche

Résultats de la recherche

2299 résultats trouvés

Publications du Département de muséologie de l'université de Lusófona

ICOM France relaie les publications du Département de muséologie de l'université de Lusófona - Portugal, en accès libre.

Ces publications traitent de questions liées à cette discipline avec, par exemple, les ouvrages "La muséologie sociale et le patrimoine populaire en dialogue", "Pierre Mayrand et le Mouvement international pour une Nouvelle muséologie : Une autre muséologie est possible" ou encore "A guide through Sociomuseology: roots and practices"

Une réflexion sur la mesure et les conformations au XIXe siècle

Retrouvez en ligne la dernière vidéo d'ICOM Costume, par Sylvie Marot et Marlène van de Casteele, ESMOD International

Sylvie Marot dirige le pôle Art Culture Héritage à ESMOD International. Ancienne responsable du patrimoine Marithé+François Girbaud et ex-chargée des collections textiles au musée d'Art et d'Industrie de Saint-Étienne, elle a conduit de nombreux projets curatoriaux ou éditoriaux parmi lesquels Décrayonner Anne Valérie Hash (Grand Prix du Livre de Mode 2017) ou The Art of Lace. Elle enseigne les patrimoines de mode à l’Université de la Mode de Lyon.

Marlène Van de Casteele est enseignante-chercheure en post- doctorat à ESMOD International. Au sein du laboratoire de recherche, elle est chargée de dessiner de nouveaux axes de recherche pour valoriser le fonds d'archives documentaires et patrimoniales, tout en créant des affiliations avec des chercheurs et institutions.

Abonnez vous à la chaîne youtube d'ICOM Costume pour découvrir d'autres activités, reportages, rencontres de ce comité international :

Les réserves de musée : Etat des lieux et nouveaux défis

Nous avons atteint le nombre maximal de participants, et nous vous remercions pour votre intérêt. Malheureusement la liste principale est désormais close. Vous pouvez vous inscrire sur liste d'attente, nous vous contacterons si des places se libèrent.

Veuillez vous inscrire ici : https://forms.gle/

Pour plus d'information, merci de contacter : storage@icom.museum

We have reached the maximum number of participants, and we thank you for your interest. Unfortunately, the main list is now closed. You can register on the waiting list, and we will contact you shortly if any places become available.

Please register here : https://forms.gle/

For further information, please contact : storage@icom.museum

ICOM France est partenaire de la Conférence internationale autour de la question des réserves muséales à travers le monde, portée par le Groupe de travail de l’ICOM sur les collections en réserves

Cette conférence, qui sera organisée au sein de l’Université Sorbonne nouvelle et en partenariat avec plusieurs institutions, fait suite au lancement d’une enquête internationale sur les réserves muséales dont les résultats seront partagés dans les prochaines semaines et discutés au cours du colloque.

L’ICOM entend ainsi poursuivre cette réflexion en conviant professionnels et chercheurs à dialoguer sur les actions de communication et de médiation qui sont organisées autour des réserves muséales, les transformations technologiques et les nouveaux types de réserves mis en place, ainsi que de leur possible évolution dans les prochaines années et les moyens les plus adaptés pour faire face aux défis de demain.

Cette conférence a pour objectif de rassembler professionnels et chercheurs autour de la question des réserves muséales, pour débattre de l’état des lieux de ce secteur au coeur du système muséal, de son évolution et des principaux défis qui lui sont associés, afin que l’ICOM puisse au mieux répondre à ces enjeux. Il rassemblera près d’une centaine d’orateurs, réunis en assemblée plénière et en sessions parallèles.

Les thématiques abordées par la Conférence, diffusée dans l’appel à communication et qui a réuni plus de 200 propositions dont 80 ont été sélectionnées, portent sur :

- Les réserves muséales à travers le monde : état des lieux

- (Ré)organisations et solutions liées à la gestion des réserves

- Médiation et communication autour des réserves

- Nouvelles réserves, nouveaux défis

- La place des collections dans les musées de demain

Programme

Mardi 29 octobre 2024 (Université Sorbonne Nouvelle, 8 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris)

- 8h30 Accueil et inscriptions

- 9h00-9h30 Café d’accueil

- 9h30 Ouverture officielle

- 9h45-12h30 Séance plénière - Les réserves dans le monde, État des lieux (1)

- 09h45 -10h30 Conférence - Keynote 1

- 10h30 -11h15 Conférence - Keynote 2

- 11h15 -12h30 Conférence - Keynote 3

- 12h30-14h00 Déjeuner

- 14h00-18h00 Sessions parallèles

Présentation des communications réparties en 5 sessions parallèles, en fonction des thématiques du colloque

Pause-café de 16h15 à 16h45 pour chaque session.

- 18h00-18h30 : Pause-café

- 18h30-20h00 Séance plénière - Nouvelles infrastructures, nouvelles architectures

- Table-ronde (Keynote 4, Keynote 5, Keynote 6)

- 20h00 Inauguration de la session des posters

- Réception – Cocktail

Mercredi 30 Octobre 2024 (Université Sorbonne Nouvelle, 8 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris)

- 09h00 Accueil

- 09h30-13h00 Séance plénière - Les réserves dans le monde, État des lieux (2)

- 09h30-10h15 Conférence - Keynote 7

- 10h15-11h00 Conférence - Keynote 8

- 11h00-11h30 Pause café

- 11h30-12h15 Conférence - Keynote 9

- 12h15-13h00 Conférence - Keynote 10

- 13h00-14h00 Déjeuner

- 14h30-18h30 Sessions parallèles

Présentation des communications réparties en 5 sessions parallèles, en fonction des thématiques du colloque

Pause café de 16h45 à 17h15 pour chaque session.

- 18h30-19h00 Pause café

- 19h00- 20h00 Présentation de l’ouvrage Les réserves des musées, écologie des collections, dirigé par Yaël Kreplak et Tiziana Nicoletta Beltrame.

- Récital et apéritif

Jeudi 31 Octobre 2024 (Université Sorbonne Nouvelle, 8 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris)

- 09h00 Accueil

- 09h30-12h15 Séances plénières: Défis et perspectives

- 09h30-10h15 Conférence - Keynote 11

- 10h15-11h00 Conférence - Keynote 12

- 11h00-11h30 Pause café

- 11h30-12h15 Conférence - Keynote 13

- 12h15-13h30 Conclusions et clôture

Après-midi : Visites de réserves muséales

Modalités d’inscription au colloque

Inscription à la conférence (obligatoire pour tous les participants, incluant la traduction, les frais de restauration et les visites) :

- Plein tarif 250 €

- Membres d'ICOM (pays des catégories 1 et 2) 200 €

- Membres d'ICOM (pays des catégories 3, 4 et 5) 100 €

- Membres d'ICOM étudiants et doctorants 50 €

- Membres d’ICAMT et ICOFOM 40 € (participation aux repas)

- Membres d’ICOM Belgique, d’ICOM France et d’ICOM Italie 40 € (participation aux repas)

Inscriptions avant le 1e octobre 2024 via le formulaire en ligne

Au-delà du 1e octobre, les frais d’inscriptions seront portés à 280€, toutes catégories confondues.

Paiement par virement bancaire sur le compte d’ICAMT (l’inscription sera effective une fois le virement reçu) ICOM ICAMT IBAN: FR7630056005110511001924743 SWIFT/BIC: CCFRFRPP HSBC FR PARIS CBC 502 Beneficiary address: ICOM, 15 Rue Lasson, 75012 PARIS, FRANCE

Bourses

Un système limité de bourses est mis en place, incluant la gratuité des inscriptions et une bourse dont le montant est limité à 500 euros pour les participants situés en Europe et 1000 euros pour les participants situés hors-Europe sera mis en place (la bourse sera versée après la Conférence, sur base des justificatifs envoyés).

Le système prévoit : - 5 bourses offertes par l’Université Zheijang, ouvertes aux ressortissants des pays asiatiques - 3 bourses offertes par l’ICCROM - 25 bourses Europe et Hors-Europe offerte par l’Organisation de la Conférence

Demande de bourses via le formulaire en ligne

Une première évaluation des demandes sera réalisée au 15 juillet 2024. Pour toute demande d’information, nous contacter à storage@icom.museum.

VISITES DE RÉSERVES EN MARGE DU COLLOQUE

Deux sessions de visites sont organisées en parallèle du colloque : le lundi 28 octobre et le jeudi 31 octobre.

Sur réservation obligatoire et après inscription validée

En savoir plus en téléchargeant le catalogue de visites ci-contre.

LUNDI 28 OCTOBRE 2024

Centre de conservation du musée du Louvre à Liévin

Centres de conservation des musées de Reims et d’Epernay

L’Union Sociale, Pôle d’Étude et de Conservation des musées de la ville de Strasbourg

JEUDI 31 OCTOBRE 2024 - Après-midi

Réserves du musée des Arts et Métiers

Réserves du musée du quai Branly-Jacques Chirac

Centre Chenue de conservation d’œuvres d’art

Réserves du musée national de la Marine

Muséum national d'histoire naturelle - Nouvelles réserves de Paléontologie

Muséum national d'histoire naturelle - Réserves de l'Herbier national

Muséum national d'histoire naturelle - Chimiothèque historique

Muséum national d'histoire naturelle - Réserves de la bibliothèque centrale

Revue : "New Perspectives for the Sustainable Conservation of Cultural Heritage"

Un numéro spécial de Heritage intitulé "Nouvelles perspectives pour la conservation durable du patrimoine culturel" sera publié en 2025.

Au cours des dernières décennies, des applications biotechnologiques et une large gamme de matériaux de conservation dotés de multiples propriétés en termes de stabilité, de fixation, de résistance, d'adhérence et de revêtement ont été développées. Simultanément, des recommandations concernant la préservation de l'environnement, la performance des bâtiments et les normes de conservation préventive se sont développées au cours des 30 dernières années. Les recherches sur la gestion, l'exposition, le stockage et le transport ont donné des résultats adaptés à des contextes spécifiques (encore récemment, avec la prise en charge des collections patrimoniales lors de la pandémie de COVID-19).

Cependant, depuis la publication du sixième rapport d'évaluation en août 2021, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a dressé un tableau désastreux de l'avenir, indiquant que « les changements climatiques récents sont généralisés, rapides et de plus en plus prononcés, et qu'ils sont sans précédent depuis des milliers d'années ». Le changement climatique a un impact croissant et durable sur notre environnement et notre société, et le patrimoine culturel n'est pas épargné. Avec des étés plus chauds et plus secs et des hivers plus chauds et plus humides, en plus de la fréquence croissante des événements météorologiques extrêmes et de l'élévation du niveau de la mer, les biens matériels et immatériels sont exposés à de nouveaux risques et leur vulnérabilité est considérablement accrue. Comment ces impacts se reflètent-ils dans les problèmes liés à notre patrimoine ? Comment le patrimoine peut-il contribuer positivement à ce nouveau paradigme en inventant de nouvelles méthodes de conservation ? La résolution de l'ICOM-CC, la recommandation de l'ICOMOS et la stratégie de l'UNESCO sur le patrimoine culturel abordent ces questions. Elles visent à guider et à soutenir les décisions de gestion concernant les artefacts, les structures et les espaces. Les méthodologies et les matériaux liés à la conversation qui ont un faible impact sur l'environnement et ne menacent pas la santé sont de plus en plus demandés, conformément aux préoccupations climatiques et environnementales, aux risques naturels et aux tensions qui en découlent. Cet équilibre en termes d'efficacité de conservation, de durabilité et d'effet sur la santé du public et de l'environnement est une préoccupation majeure.

Ce numéro vise à rassembler des contributions sous forme d'articles en anglais, soumis à processus de relecture. Les thématiques abordées intéresseront la conservation préventive, la restauration, les solutions bas carbone et passives, les matériaux bio-sourcés, l'écologie durable, les plateformes de ressources, l'intégration de problématiques de conservation à des enjeux sociaux-économiques et culturels....

Des études de cas présentant des recherches à court ou à long terme et le suivi du patrimoine culturel seront appréciées, ainsi que des articles considérant les différentes étapes des travaux de conservation et intégrant des évaluations du cycle de vie des matériaux. Les réflexions sur les technologies innovantes et les pratiques traditionnelles ou autochtones, la mesure de l'impact, le coût, la consommation, notre empreinte carbone ou encore des démarches en circuit court sont également encouragées.

Le champ d'application de ce numéro spécial comprend les thèmes suivants :

- Conservation préventive, analyse du cycle de vie, interventions ciblées, solutions passives et à faible émission de carbone, matériaux bio-sourcés et réévaluation des normes de conservation.

- Restauration et traitement.

- Acte/actes/acteurs.

- Croisement entre le patrimoine et l'écologie durable, c'est-à-dire l'établissement d'une relation réciproque entre le patrimoine culturel et son environnement.

- Culture/atténuation/plateforme de ressources et soutien.

- Intégration de la conservation avec les enjeux de contingence (tourisme, mobilité des publics, accès, économie, aspects sociaux et culturels, biodiversité...) / acceptabilité.

Date limite de soumission des articles : 31 mars 2025

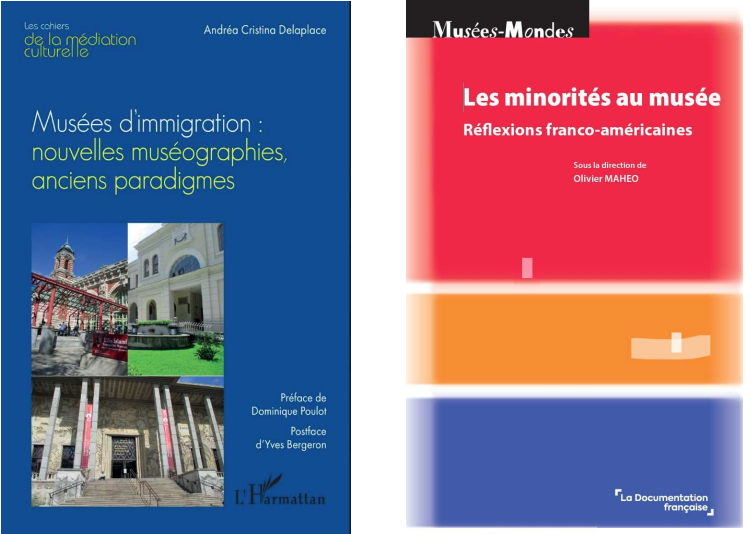

Processus de mise en patrimoine de l’immigration

Mercredi 5 mars à partir de 16h, Salle Walter Benjamin (Galerie Colbert), 2 rue Vivienne, 75002 Paris

Lancement de deux ouvrages à l'Institut national d'histoire de l'art

Andréa Cristina Delaplace, Musées d’immigration : nouvelles muséographies, anciens paradigmes. Paris, l’Harmattan, « Les cahiers de la médiation culturelle », 2024.

Dans cette table-ronde, nous allons analyser les différents processus de mise en patrimoine de l’immigration qui ont résulté dans la création de trois musées consacrés à l'histoire de l’immigration. Ces derniers sont le produit de choix mémoriels et d’oublis volontaires qui se mettent en place en fonction des acteurs en charge de la création de ce patrimoine. L’analyse de ces processus de patrimonialisation révèle ainsi les incongruités et les lobbys politiques présents dans toute procédure de légitimation d’un site historique.

Table ronde à 16h avec Andréa Delaplace, Yves Bergeron, professeur de muséologie, UQAM, Université du Québec à Montréal, Dominique Poulot, professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de Laurier Turgeon, professeur, Université Laval, Québec.

Olivier Maheo (ed.), Les minorités au musée. Réflexions franco-américaines. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, collection « Des Amériques », 2024.

Les musées, toujours plus nombreux et plus visités, demeurent des lieux essentiels dans la manière dont les sociétés se donnent à voir elles-mêmes. La muséification de l’imagination est éminemment politique alors que les musées matérialisent « la communauté imaginaire ». Décoloniser les musées, les indigénéiser comme on le dit au Canada, est une tâche complexe. Ces questions traversent cet ouvrage, de même que la volonté d’expliquer le désir d’être représenté au musée de la part de minorités.

Table-ronde à 18h avec Olivier Maheo, aux côtés de plusieurs contributrices et contributeurs, Melaine Harnay, Vanessa Ferey et Julia Etournay-Lemay.

Séance en « hybride », lien sur demande : pour celles et ceux qui souhaiteraient suivre cette présentation à distance, merci d’écrire à Olivier Maheo, maheo.prof@gmail.com afin d’obtenir le lien Zoom.

Prenez le pouls de votre public grâce à l’étude Sentomus

Prenez le pouls de votre public grâce à l’étude Sentomus

Francis de Bonnaire, responsable du projet "Sentomus", étude européenne d'audience des musées, était l'invité de notre session de rentrée des 52 minutes d'ICOM France le jeudi 30 janvier à 12h30 en ligne.

Le projet de recherche sur les publics à grande échelle "Sentomus" a permis de sonder les visiteurs de musée de manière accessible et pragmatique au cours de l'année 2023 et 2024. Plus de 150 musées ont participé à cette étude indépendante développée à échelle européenne. Francis de Bonnaire vient en présenter les conclusions.

Comment les publics vivent les différents aspects du musée ? Comment les visiteurs perçoivent-ils l'offre, les expositions et les activités ? Quelle est l'efficacité de votre marketing et de votre communication pour atteindre votre public cible ? Quel est l'impact du musée sur le bien-être du visiteur? Tels sont, parmi d'autres, les questions qui ont été posées aux visiteurs au cours de l'enquête.

Après une première édition réussie, l'étude est de nouveau proposée aux musées français en 2025.

La séance a été modérée par Florence Le Corre, administratrice d'ICOM France.

CAPTATION

Qui est Francis De Bonnaire ?

Francis De Bonnaire est Senior Project Manager pour le projet de recherche muséale Sentomus. Avec plus de 12 ans d'expérience en études de marché professionnelles, il s'est notamment spécialisé dans le secteur culturel. Il a dirigé plusieurs projets de recherche d'envergure dans le secteur des musées et des bibliothèques en Europe, en collaboration avec différentes universités.

Accompagner une filière économique - Quelle place pour les musées ?

Accompagner une filière économique - Quelle place pour les musées ?

L’exemple du musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale

Cette séance a porté sur le rôle social des musées possédant des collections liées au monde agricole et notamment vitivinicole. Laure Ménétrier, directrice du musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale, a présenté l'exemple du partenariat entre son musée et l’inter-profession du champagne.

Le musée peut-il et doit-il se positionner comme un lieu de débat et de réflexion face aux enjeux sociétaux, économiques et écologiques actuels de ce secteur d’activité ? Comment créer et tisser du lien entre des collections anciennes et les problématiques contemporaines liées à la décarbonation de ces filières et aux nouveaux modes de consommation des concitoyens ? Comment sensibiliser les publics et les impliquer dans ces interrogations ?

La séance a été modérée par Emilie Girard, présidente d'ICOM France.

CAPTATION

Qui est Laure Ménétrier ?

Diplômée de l'École du Louvre et de l'université de Bourgogne, historienne de l'art, Laure Ménétrier dirige le musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale à Epernay depuis février 2020. Ses travaux de recherche portent essentiellement sur la patrimonialisation et la valorisation des cultures viticoles.

Prenez le pouls de votre public grâce à l’étude Sentomus

Prenez le pouls de votre public grâce à l’étude Sentomus

Francis de Bonnaire, responsable du projet "Sentomus", étude européenne d'audience des musées, était l'invité de notre session de rentrée des 52 minutes d'ICOM France le jeudi 30 janvier à 12h30 en ligne.

Le projet de recherche sur les publics à grande échelle "Sentomus" a permis de sonder les visiteurs de musée de manière accessible et pragmatique au cours de l'année 2023 et 2024. Plus de 150 musées ont participé à cette étude indépendante développée à échelle européenne. Francis de Bonnaire vient en présenter les conclusions.

Comment les publics vivent les différents aspects du musée ? Comment les visiteurs perçoivent-ils l'offre, les expositions et les activités ? Quelle est l'efficacité de votre marketing et de votre communication pour atteindre votre public cible ? Quel est l'impact du musée sur le bien-être du visiteur? Tels sont, parmi d'autres, les questions qui ont été posées aux visiteurs au cours de l'enquête.

Après une première édition réussie, l'étude est de nouveau proposée aux musées français en 2025.

La séance a été modérée par Florence Le Corre, administratrice d'ICOM France.

CAPTATION

Qui est Francis De Bonnaire ?

Francis De Bonnaire est Senior Project Manager pour le projet de recherche muséale Sentomus. Avec plus de 12 ans d'expérience en études de marché professionnelles, il s'est notamment spécialisé dans le secteur culturel. Il a dirigé plusieurs projets de recherche d'envergure dans le secteur des musées et des bibliothèques en Europe, en collaboration avec différentes universités.

Jacques Kuhnmuch (1948-2025)

Notre ami Jacques nous a quittés brutalement ce lundi 13 janvier, à 76 ans.

Il subissait une opération du cœur qui s’était bien déroulée, il avait déjà quitté la réanimation et commençait à remarcher et puis d’un seul coup, inexplicablement, il s’est envolé… sans que ses médecins aient réussi à le rattraper.

Son assiduité aux réunions ICOM n’avait d’égal que sa modestie, tout autant que sa discrétion car il ne se répandait pas sur ses états de service. Nous étions habitués à l’entendre rendre compte strictement de ce qui se passait à l’ICFA (International Committee for Museums and collections of Fine Arts) dont il a de très nombreuses années assuré la trésorerie et le secrétariat, atout non négligeable pour ICOM-France.

Dijonnais de souche, ses études à la Faculté des Lettres de cette bonne ville l’avaient vu se spécialiser sur le XVIIe, notamment dans le registre de l’œuvre gravée (il avait réalisé l’inventaire des gravures françaises du MBA de Dijon). Comme pensionnaire de la Villa Médicis de 1973 à 1975, sous la houlette de Balthus, il avait poursuivi dans le même filon et travaillé sur les peintres-graveurs romains du XVIIe.

Sa carrière allait le conduire à diriger le Musée des Beaux-Arts de Dunkerque (1977-1984), puis celui de Valenciennes (1984-1994), avant d’intégrer la conservation du Musée National du Château de Compiègne comme conservateur en chef (1994-2010).

Jacques s’est inscrit dans le profil historique de ces professionnels de la conservation pour qui ce métier s’apparentait un peu à entrer en religion : l’engagement associatif et militant allait de pair avec leur sacerdoce. Aucune étrangeté dès lors à le voir rejoindre l’ICFA dès 1982 à Amsterdam, et à en constituer pendant des décennies une des chevilles ouvrières. Sa présence systématique aux conférences générales était également significative de son attachement et de son dévouement à la communauté ICOM, depuis Londres en 1982, jusqu’à Kyoto en 2019.

Jacques était également membre de la Société d’Histoire de l’Art Français (SHAF), mais aussi de l’Association Générale des Conservateurs de Collections Publiques de France (AGCCPF). Il s’y est illustré naturellement dans le cadre de ses premières décennies en tant que chef d’établissement dans le cadre de la prestigieuse section fédérée Nord-Picardie (aujourd’hui ACMHDF). Mais plus récemment, il avait encore accepté de s’impliquer dans la refondation de la Section fédérée Bourgogne-Franche-Comté auprès du président Nicolas Potier.

Ses fleurs, qu’il chérissait et soignait jalousement et scientifiquement sont désormais orphelines de leur jardinier, mais peut-être veillera-t-il de loin sur leur conservation.

Louis-Jean Gachet

Conservateur général honoraire du patrimoine

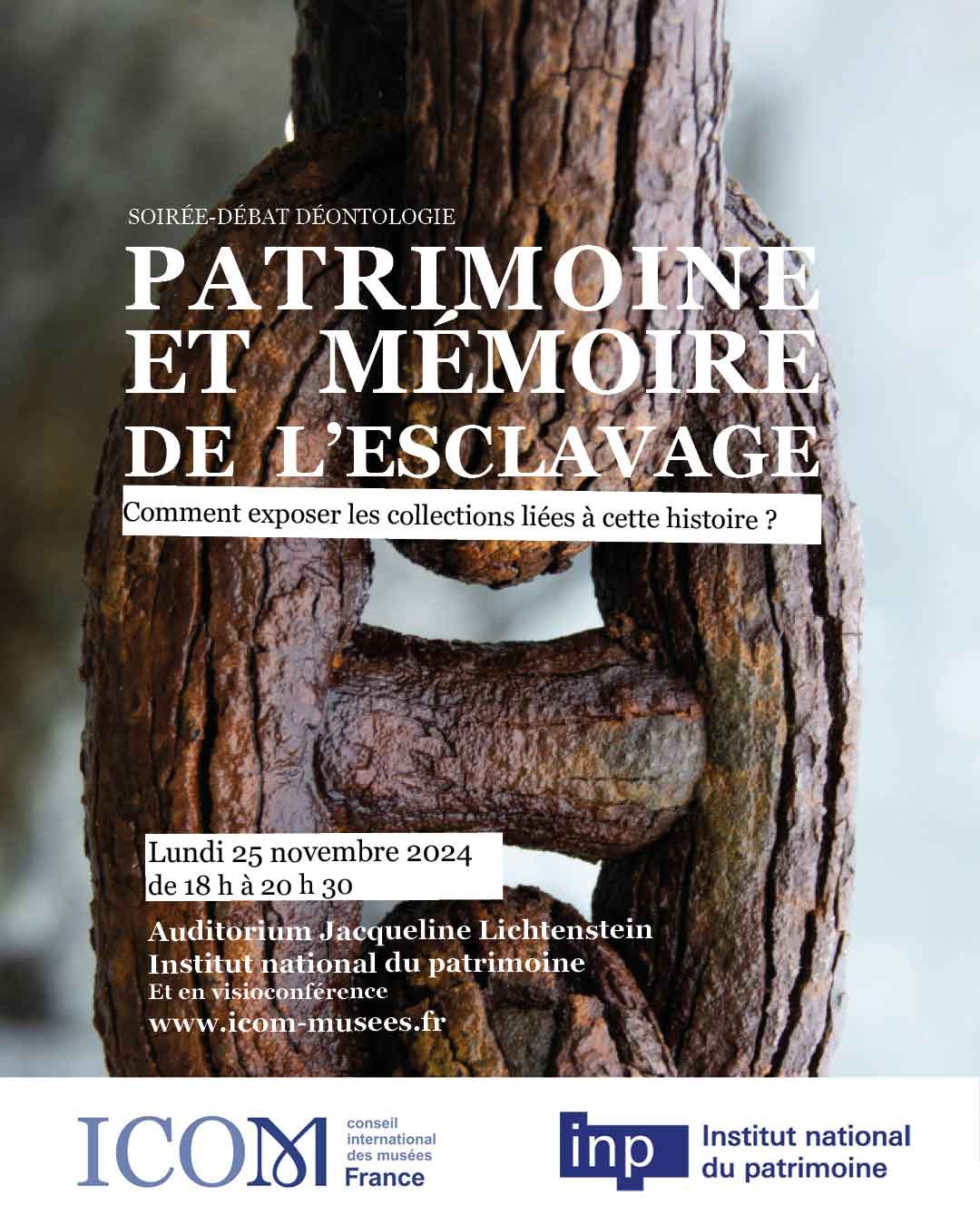

Patrimoine et mémoire de l’esclavage

Propos de la rencontre

Finalement, ce n’est que relativement récemment dans l’histoire des musées que la question de l’esclavage comme sujet et comme représentation a été prise en compte. Aujourd’hui, concomitamment à une attente forte de la société contemporaine à l’aborder de front, nos établissements se sont progressivement attachés à faire leur ce sujet et à valoriser le patrimoine qui y est attaché. Les musées d’histoire et de société ne sont aujourd’hui plus les seuls à proposer à leurs publics, parcours, salles permanentes, expositions temporaires, propositions de médiation ou programmation culturelle dédiés. Des musées de beaux-arts ou des lieux d’art contemporain, dont les collections ou les sites-mêmes qui les abritent sont liés à l’histoire de l’esclavage, s’emparent également du sujet.

Comment des musées de types variés, dont les projets scientifiques et culturels, les modes d’approche et les moyens diffèrent, répondent-ils aux questions que pose l’exposition des collections liées à l’histoire de l’esclavage ?

Les enjeux sont multiples : relecture des collections, recours à des expertises extérieures pour rendre compte avec justesse et nuance de l’histoire de l’esclavage, volonté d’ouvrir la réflexion à toutes les formes d’esclavage, de l’antiquité à la période contemporaine et sur tous les continents, place donnée au dialogue avec les associations militantes et à la co-construction des discours, prise en compte dans les propos développés des mouvements de résistance, intégration de la question de la réparation, réflexion sur les « mots pour le dire » et définition d’une stratégie de médiation adaptée, sensible ou renouvelée, place des artistes dans ce dialogue complexe. Comment les musées s’approprient-ils aujourd’hui ces enjeux et quelles sont les propositions qu’ils mettent en œuvre ? Comment peuvent-ils contribuer, avec les moyens qui leur sont propres, à créer de nouveaux récits évitant les poncifs ?

Alors que le ministère de la Culture travaille sur la valorisation de « patrimoines contestés » ; alors que la question de la « décolonisation » des musées, des collections et des modes de fonctionnement de nos établissements est au cœur des réflexions menées par la communauté des professionnels en France comme à l’étranger, notamment au sein de l’ICOM ; alors que la question des droits humains est de plus en plus présente dans nos échanges professionnels, cette soirée propose un temps de partage d’expériences et de réflexions de professionnels autour de cette question de fond qui concerne aujourd’hui un large éventail de typologies de musées.

Emilie Girard, présidente

octobre 2024

Intervenants

Rencontre animée et modérée par Nathalie Bondil, directrice du musée et des expositions de l'Institut du monde arabe.

- Ouverture de la rencontre par Charles Personnaz (directeur de l'Inp) et Emilie Girard (présidente d'ICOM France)

- Klara Boyer-Rossol, historienne, chercheuse et curatrice de l'exposition "Visages d'ancêtres" - musée du château royal de Blois, musée de l'Esclavage Intercontinental de Port-Louis (île Maurice)

- M’hamed Oualdi, professeur d'histoire de l'Europe et de l'Afrique du Nord du XIXe et XXe siècle à l'European University Institute (Italie)

- Hanna Pennock, co-présidente du Groupe de Travail de l'ICOM sur la Décolonisation

- Aly Ndiaye, alias Webster, artiste hip-hop et historien indépendant, curateur de l'exposition "Fugitifs!"

- Conclusion par Coralie de Souza Vernay, responsable Patrimoine & Recherche de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et Dominique Taffin, chargée de mission au ministère de la Culture et ancienne directrice de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage.

Modalités

Evénement public, ouvert uniquement sur inscription.

Participation sur plate-forme numérique

Lien à venir

Participation sur place

Auditorium Jacqueline Lichtenstein de l’institut national du patrimoine :

2 rue Vivienne – 75002 Paris

Accueil du public à partir de 17h40

Rencontre simultanément traduite en anglais, espagnol et français avec le soutien du ministère de la Culture