Recherche

Résultats de la recherche

2299 résultats trouvés

La transition écologique au cœur des politiques du ministère de la Culture

La transition écologique au cœur des politiques du ministère de la Culture

Depuis plusieurs années, le secteur culturel s'est résolument engagé dans une mutation écoresponsable. En cette fin d'année 2024, Karine Duquesnoy, haute fonctionnaire à la transition écologique et au développement durable du ministère de la Culture, propose de faire le point sur les actions menées par le ministère en faveur de la transition environnementale. Cette séance a été l'occasion de présenter les outils mis à disposition des acteurs du secteur muséal, telle la boussole écologique de la culture BouTure, ou des dispositifs légaux qui peuvent être utilisés par les musées (décret Tertiaire)...

La séance a été modérée par Laure Ménétrier, secrétaire d'ICOM France.

Revoir la séance

Qui est Karine Duquesnoy ?

Haute fonctionnaire à la transition écologique et au développement durable du ministère de la Culture depuis 2023, Karine Duquesnoy a occupé de multiples postes au ministère de la Culture (directrice régionale adjointe des affaires culturelles d'île de France ; conseillère sociale et chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes du cabinet de la ministre Audrey Azoulay...)

Numérique et conservation-restauration : apports, objectifs et enjeux

Organisées par la direction générale des Patrimoines et de l’Architecture du ministère de la Culture, en partenariat avec la Cité de l'architecture & du patrimoine, l’Institut national du patrimoine et la Fondation des sciences du patrimoine, les 14èmes Journées professionnelles de la conservation-restauration se donnent pour objectif en 2025 de faire un bilan et d’ouvrir des perspectives sur l’usage du numérique dans le domaine de la conservation-restauration des biens culturels pour l’étude, l’identification, le diagnostic, la documentation et la diffusion.

Si l’omniprésence du numérique au sein des professions de la conservation et de la restauration est avérée, elle ne doit pas nous dispenser de réfléchir à ses apports, à ses potentiels, à ses limites ainsi qu’à ses éventuels dangers. Trente ans après l’arrivée de l’Internet en France et de l’ouverture du champ des possibles qui en a résulté, le groupe de travail Conservation-restauration des biens culturels du ministère de la Culture a souhaité poser la question de la place du numérique dans la conservation-restauration aujourd’hui.

Qu’il s’agisse du numérique en tant que nouveau patrimoine (archives, images, etc.) ou de l’apport des technologies nouvelles, le domaine est très vaste et les problématiques nombreuses, dont celle, essentielle, de la structuration des données produites dans les différents domaines patrimoniaux, avec plusieurs enjeux de taille comme l’interopérabilité, le croisement et le partage de données hétérogènes. L’accroissement exponentiel de ce matériel numérique, qu’il soit natif ou issu de la numérisation, pose aussi la question de son stockage, de son classement, de la conservation des fichiers, de l’obsolescence des supports, mais aussi de l’impact carbone de cette activité.

Ces préoccupations rejoignent certes celles de bien d’autres domaines comme l’industrie ou l’aérospatial, mais avec des spécificités liées notamment à la dimension patrimoniale de ces données numériques. Spécificités qui demandent d’instaurer un dialogue serré avec les ingénieurs et les chercheurs en sciences du numérique.

Outils de connaissance et de documentation, les technologies du numérique, qu’elles soient mobilisées pour l’aide à la décision ou pour l’évaluation des traitements, nous obligent à penser les interfaces et les vocabulaires partagés, la structuration des données, l’interopérabilité des systèmes, toutes questions conditionnant le développement de la recherche. Par ailleurs, la mobilité des dispositifs les plus récents ouvre de grandes perspectives pour l’analyse et le travail sur le terrain : où en sommes-nous des outils actuels, qu’ils soient opérationnels ou en voie de développement ? De même, dans le contexte de la science ouverte, la diffusion et le partage des données numériques produites par ces outils sont-ils un enjeu majeur. Enfin, se pose la question de l’intelligence artificielle, des perspectives qu’elle ouvre, des dangers qu’elle peut présenter.

Mêlant professionnels, scientifiques, représentants des administrations de l’État et des collectivités territoriales, tables rondes et communications permettront aux acteurs de tous les domaines des patrimoines (archives, bibliothèques, musées, archéologie, monuments historiques et patrimoine naturel) d’échanger sur ces enjeux lors de deux journées qui, pour la première fois, seront aussi accessibles en ligne.

Informations pratiques :

Institut national d’histoire de l’art

Auditorium Jacqueline Lichtenstein // 2 rue Vivienne // 75002 Paris

Horaires : 9 h-18 h, accueil à partir de 8 h 30 et en ligne.

Modalités d'inscription (à partir de janvier 2025) :

Accès en présence libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

Accès à distance libre et gratuit.

Musées sans frontières. Redéfinir les récits muséographiques et l'inclusivité

En 2025, le titre prestigieux de capitale européenne de la culture sera partagé entre Chemnitz en Allemagne et une collaboration transfrontalière sans précédent entre les villes de Nova Gorica en Slovénie et Gorizia, en Italie. Ce partenariat constitue la première capitale européenne de la culture « sans frontières », symbole d'une union culturelle inédite. Sous le slogan « GO ! Borderless », Nova Gorica et Gorizia s'uniront pour créer une expérience culturelle innovante qui transcende les frontières, invitant tout un chacun à explorer et à célébrer le riche patrimoine entrelacé des deux villes. Cette région, qui était autrefois un exemple de coexistence pacifique, de multilinguisme et de multiculturalisme, a été dévastée par la Première et la Seconde Guerre mondiale.

L'attribution du titre de Capitale européenne de la culture à ces deux villes frontalières, longtemps divisées par l'histoire, leur permet de renouer avec leurs racines communes et leurs gloires passées. Au cœur de cette initiative se trouve la création de l'EPIC (Plate-forme européenne pour l'interprétation du XXe siècle), un musée participatif conçu pour promouvoir le dialogue culturel et les valeurs démocratiques partagées. Conçu comme un centre culturel dynamique, l'EPIC utilisera des méthodologies participatives pour permettre aux communautés frontalières locales de partager leurs histoires, leurs expériences et leurs points de vue. Il s'éloigne des récits conflictuels du passé et se concentre sur l'amplification des différents points de vue au sein de la communauté. Plus qu'un simple espace culturel, l'EPIC se veut un phare de l'unité, créant un musée participatif pour le peuple, façonné par le peuple.

Cette conférence vise à explorer et à redéfinir les récits racontés par les musées, en mettant l'accent sur l'inclusion. Elle examinera comment les musées peuvent s'écarter des modèles traditionnels pour devenir des espaces éducatifs véritablement inclusifs, favorisant la compréhension et la collaboration à l'échelle mondiale. Notre objectif est de promouvoir l'échange d'idées, de bonnes pratiques et d'expertise entre les professionnels des musées issus de divers horizons. Cette conférence internationale mettra en lumière le potentiel d'un changement de paradigme, qui valorise les récits personnels et aborde des sujets souvent omis, effacés ou difficiles à discuter dans les sociétés contemporaines.

Nous examinerons comment les récits nationaux devraient être reconsidérés, qui donne la parole aux personnes non entendues et vulnérables, et nous réfléchirons à la manière dont les rencontres personnelles peuvent être essentielles pour comprendre notre monde en évolution rapide. Ceci est particulièrement important alors que nous assistons à la résurgence de l'antisémitisme, des préjugés raciaux, des stéréotypes et des discours de haine.

Thèmes de la conférence

- Échange de bonnes pratiques : Les musées en tant que plateformes de connaissance sans frontières

- L'éthique dans les musées : Rôles et dilemmes des conservateurs

- Musées au service de leurs communautés : Les musées au service de leurs communautés : créer des liens-Frontières cachées : Des communautés plurielles qui réfléchissent à l'histoire et façonnent l'avenir

- Collaboration transnationale et transfrontalière entre musées : Forces, faiblesses, défis et opportunités

- Les musées et la capitale européenne de la culture : Partage d'expériences et de bonnes pratiques

Frais de participation à la conférence

Le comité d'organisation est heureux d'accueillir tous les membres de la communauté pour participer à la conférence. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'être membre de l'ICOM, les frais d'inscription sont basés sur la structure tarifaire de l'ICOM pour assurer l'équité, reflétant les capacités économiques des différents pays. Les billets sont vendus entre €65 et €115. Tous les billets comprennent le déjeuner et le café pendant la conférence, la réception du premier jour et le transport pour les visites hors site.

- Intervenants de la conférence - 65 €

- ICOM Slovénie, ICOM Italie, ICOM Europe et membres de l'ICOM SEE - 90 €

- Early birds (jusqu'au 31 mars 2025) - 75 €

- Admission générale pour les pays des niveaux 1 et 2 de l'ICOM - 115 €

- Admission générale pour les pays des niveaux 3, 4 et 5 de l'ICOM - 95 €

- Jeunes Professionnels et Étudiants - 70 €

Musées sans frontières. Redéfinir les récits muséographiques et l'inclusivité

En 2025, le titre prestigieux de capitale européenne de la culture sera partagé entre Chemnitz en Allemagne et une collaboration transfrontalière sans précédent entre les villes de Nova Gorica en Slovénie et Gorizia, en Italie. Ce partenariat constitue la première capitale européenne de la culture « sans frontières », symbole d'une union culturelle inédite. Sous le slogan « GO ! Borderless », Nova Gorica et Gorizia s'uniront pour créer une expérience culturelle innovante qui transcende les frontières, invitant tout un chacun à explorer et à célébrer le riche patrimoine entrelacé des deux villes. Cette région, qui était autrefois un exemple de coexistence pacifique, de multilinguisme et de multiculturalisme, a été dévastée par la Première et la Seconde Guerre mondiale.

L'attribution du titre de Capitale européenne de la culture à ces deux villes frontalières, longtemps divisées par l'histoire, leur permet de renouer avec leurs racines communes et leurs gloires passées. Au cœur de cette initiative se trouve la création de l'EPIC (Plate-forme européenne pour l'interprétation du XXe siècle), un musée participatif conçu pour promouvoir le dialogue culturel et les valeurs démocratiques partagées. Conçu comme un centre culturel dynamique, l'EPIC utilisera des méthodologies participatives pour permettre aux communautés frontalières locales de partager leurs histoires, leurs expériences et leurs points de vue. Il s'éloigne des récits conflictuels du passé et se concentre sur l'amplification des différents points de vue au sein de la communauté. Plus qu'un simple espace culturel, l'EPIC se veut un phare de l'unité, créant un musée participatif pour le peuple, façonné par le peuple.

Cette conférence vise à explorer et à redéfinir les récits racontés par les musées, en mettant l'accent sur l'inclusion. Elle examinera comment les musées peuvent s'écarter des modèles traditionnels pour devenir des espaces éducatifs véritablement inclusifs, favorisant la compréhension et la collaboration à l'échelle mondiale. Notre objectif est de promouvoir l'échange d'idées, de bonnes pratiques et d'expertise entre les professionnels des musées issus de divers horizons. Cette conférence internationale mettra en lumière le potentiel d'un changement de paradigme, qui valorise les récits personnels et aborde des sujets souvent omis, effacés ou difficiles à discuter dans les sociétés contemporaines.

Nous examinerons comment les récits nationaux devraient être reconsidérés, qui donne la parole aux personnes non entendues et vulnérables, et nous réfléchirons à la manière dont les rencontres personnelles peuvent être essentielles pour comprendre notre monde en évolution rapide. Ceci est particulièrement important alors que nous assistons à la résurgence de l'antisémitisme, des préjugés raciaux, des stéréotypes et des discours de haine.

Thèmes de la conférence

- Échange de bonnes pratiques : Les musées en tant que plateformes de connaissance sans frontières

- L'éthique dans les musées : Rôles et dilemmes des conservateurs

- Musées au service de leurs communautés : Les musées au service de leurs communautés : créer des liens-Frontières cachées : Des communautés plurielles qui réfléchissent à l'histoire et façonnent l'avenir

- Collaboration transnationale et transfrontalière entre musées : Forces, faiblesses, défis et opportunités

- Les musées et la capitale européenne de la culture : Partage d'expériences et de bonnes pratiques

Appel à communications jusqu'au 14 novembre 2024

Veuillez soumettre votre résumé (250 à 300 mots maximum) et une courte biographie (100 mots maximum) avant le 14 novembre 2024.

Les propositions approuvées seront annoncées le 30 novembre 2024, et les présentateurs présélectionnés devront confirmer leur participation avant le 20 janvier 2025.

Appel à communication ci-contre.

Frais de participation à la conférence

Le comité d'organisation est heureux d'accueillir tous les membres de la communauté pour participer à la conférence. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'être membre de l'ICOM, les frais d'inscription sont basés sur la structure tarifaire de l'ICOM pour assurer l'équité, reflétant les capacités économiques des différents pays. Les billets sont vendus entre €65 et €115. Tous les billets comprennent le déjeuner et le café pendant la conférence, la réception du premier jour et le transport pour les visites hors site.

- Intervenants de la conférence - 65 €

- ICOM Slovénie, ICOM Italie, ICOM Europe et membres de l'ICOM SEE - 90 €

- Early birds (jusqu'au 31 mars 2025) - 75 €

- Admission générale pour les pays des niveaux 1 et 2 de l'ICOM - 115 €

- Admission générale pour les pays des niveaux 3, 4 et 5 de l'ICOM - 95 €

- Jeunes Professionnels et Étudiants - 70 €

Baromètre NEMO sur l'influence politique sur les musées en Europe

ICOM France relaie les résultats baromètre de NEMO

Le baromètre NEMO sur l'influence politique sur les musées en Europe confirme que l'influence politique affecte le secteur. Il souligne que la polarisation de la société exerce une pression intense et souvent incontrôlable sur les activités des musées, menaçant leur indépendance et leur réputation d'institutions impartiales.

La polarisation s'accentue en Europe et les musées en ressentent les effets. Bien qu'ils soient traditionnellement considérés comme des espaces neutres de préservation culturelle et d'éducation, ils deviennent de plus en plus des arènes de contestation politique, confrontés aux pressions de divers groupes politiques qui cherchent à façonner des récits sur l'histoire, l'identité et les valeurs.

Aujourd'hui, NEMO partage son Baromètre sur l'influence politique dans les musées en Europe afin de donner un aperçu de ces défis.

Points forts du baromètre

Le baromètre révèle que plus de 70 % des personnes interrogées estiment que la polarisation augmente dans leur pays. Il montre également qu'une majorité de musées, d'organisations de musées nationaux et d'autres institutions déclarent que les musées sont soumis à des pressions politiques.

Quatre thèmes principaux d'influence politique sont ressortis de l'analyse des réponses au baromètre :

Financement et contraintes budgétaires

Dépendance à l'égard du financement public

Impact des réductions budgétaires

Influence sur les actions publiques

Programmes et expositions : fin des expositions, thèmes mis à l'honneur ou annulés

Ingérence politique dans la gouvernance

Nominations politiques de directeurs et de membres du conseil d'administration

Pression pour s'aligner sur les agendas politiques

Pression des groupes d'intérêt et influence de l'opinion publique

Censure, autocensure et déclarations publiques

Des données à l'action

Les résultats du Baromètre ont alimenté les discussions lors de la Conférence européenne des musées de NEMO « Pouvons-nous parler ? Les musées face à la polarisation » en novembre 2024. À la suite de la conférence, le conseil d'administration de NEMO a publié une déclaration sur les défis croissants auxquels les musées sont confrontés en raison de l'ingérence politique et de la polarisation de la société. Cette déclaration réaffirme l'engagement de NEMO à défendre et à soutenir l'intégrité, l'indépendance et la résilience des musées à travers l'Europe.

Les résultats présentés dans le baromètre sont basés sur les réponses à un questionnaire que NEMO a lancé durant l'été 2024. 153 réponses provenant de 31 pays ont été recueillies. Le baromètre résume les tendances dominantes dans le paysage muséal européen, tout en préservant l'anonymat des répondants.

Un article scientifique sur les résultats de ce baromètre fournissant une analyse et une interprétation plus approfondies des données sera publié plus tard en 2025.

Le document est consultable ci-contre

Journée Professionnelle PSBC Grand Est

Les musées de Strasbourg organisent une journée Professionnelle PSBC (Plan de Sauvegarde des Biens Culturels), le 27 mars 2025 dans l’auditorium du Musée d’art moderne et contemporain

Programme prévisionnel

- Matin (9h00-12h30) : Accueil des participants et présentation des représentants institutionnels en cas de sinistre (DRAC (sous réserves), SIS, C2RMF et des associations et du réseau à l’échelle du Grand Est (BBF, Musées Grand Est, AFROA, FFCR, Aprévu ?). Table ronde autour des réseaux professionnels

- Midi (12h30-14h00) : pause déjeuner

- Après-midi (14h00-16h30) : diffusion du film The Oath of Cyriac (environ 1h15). Alors que la guerre fait rage autour d'eux, un petit groupe d'archéologues, de conservateurs de musée et de gardiens luttent pour préserver les collections monumentales d'antiquités du Musée national d'Alep pendant le conflit syrien. La séance d'échange reviendra sur les enjeux en cas de conflits armés, et sur la pression croissante des risques environnementaux, économiques ou idéologiques.

L’inscription à la journée est gratuite, réservation obligatoire (places limitées - 130 places) :

Los museos frente a sus responsabilidades medioambientales y sociales

El ciclo "Los museos frente a sus responsabilidades sociales y medioambientales: hacia un modelo ético y sostenible" tenía como objetivo crear un espacio de debate y diálogo dedicado a todos los miembros del ICOM, que les permitiera intercambiar ideas, compartir sus dudas y preguntas, expresar sus expectativas y presentar operaciones inspiradoras.

Apoyado por el ICOM en el marco de la convocatoria de proyectos "Solidarités" en 2023, este proyecto dirigido por ICOM Francia fue coorganizado con 9 socios: ICOM Canadá, ICOM España, ICOM Líbano, ICOM-CC, ICTOP, NATHIST, ICOM Arabe, ICOM LAC y la Université du Québec à Trois-Rivières (que también aportó apoyo financiero), cada uno de los cuales dirigió una sesión.

Desarrollado sobre la base de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU y en consonancia con el plan estratégico del ICOM para 2022-2028, su objetivo era crear una plataforma de intercambio a escala internacional. Se trataba de poner de relieve las experiencias innovadoras e inspiradoras de profesionales de museos de diferentes países, con el fin de mostrar cómo los museos pueden asumir compromisos concretos en sus acciones cotidianas para construir un futuro más sostenible.

Así pues, la serie se ha articulado en torno a seis temas, con el objetivo de difundir una reflexión fresca y comprometida sobre las cuestiones de los museos y el desarrollo sostenible en su sentido más amplio, tanto medioambiental como social.

Obtenga más información sobre cada una de estas seis sesiones en esta publicación publicada en español.

La versión inglesa está disponible en línea.

La versión francès está disponible en línea.

ICOM Francia - Junio de 2024 -

Aider les musées à favoriser le dialogue sur le climat

Reconnaissant que les musées peuvent être de puissants espaces de dialogue et de changement, notre nouveau guide fournit aux musées des outils pratiques pour organiser des forums communautaires structurés et inclusifs. Bien que ce guide soit principalement axé sur l'action climatique, il peut être adapté à diverses questions.

Propos

Dans un monde de plus en plus polarisé, les musées jouent un rôle crucial dans la promotion du dialogue et de la cohésion sociale. En tant qu'institutions de confiance, ils peuvent offrir des espaces sûrs pour des discussions significatives sur des questions urgentes telles que le changement climatique, en veillant à ce que diverses voix soient entendues et en promouvant une transition équitable et inclusive vers un avenir durable. C'est pourquoi le groupe de travail NEMO sur la durabilité et l'action climatique a mis au point une nouvelle ressource.

Favoriser le dialogue en période de division - Un guide pour les musées concernant l'engagement dans les forums communautaires sur l'action climatique », rédigé par Giulia Valentina Paglia, fournit aux musées des outils pratiques pour organiser et faciliter les forums communautaires. Il souligne l'évolution du rôle des musées, non seulement en tant que gardiens du patrimoine, mais aussi en tant que facilitateurs actifs du discours public.

Le guide est divisé en deux sections principales : un cadre théorique étayé par des recherches et des études de cas, et une boîte à outils (pages 19 à 21) permettant de planifier et d'organiser des forums communautaires étape par étape.

Durabilité organisationnelle

Les musées sont des lieux de savoir qui étudient et rendent accessibles leurs collections. D’une part, en mettant leurs connaissances à la disposition des spécialistes et, d’autre part, en les rendant accessibles au grand public de manière inclusive. Ils font partie d’un réseau professionnel, tout en étant confrontés en permanence aux changements de la société, lesquels ont une influence directe sur la pratique muséale. Cela exige des musées qu’ils soient capables de se remettre constamment en question, mais aussi qu’ils se montrent agiles et innovants. Il est donc important de connaître les besoins du public, d’observer les tendances de la société et des autres organisations culturelles, des organismes de formation et des structures pour les loisirs en général, d’abandonner ce qui est obsolète et de rechercher constamment de nouvelles manières d’attirer et de fidéliser le public.

La brochure met l’accent sur les conditions générales fondamentales pour la durabilité organisationnelle, laquelle exige en premier lieu une planification éclairée et la disponibilité de ressources. Elle souligne l’importance des documents de base, de la stabilité et de la résilience financières, ainsi que de la transmission des connaissances et des réseaux, et elle aborde également la répartition des rôles entre le niveau opérationnel et le niveau stratégique. Elle a pour objectif de fournir à la direction du musée et à l’autorité institutionnelle une base pour la discussion commune, et de renforcer ainsi leur coopération. Elle propose un «bilan de durabilité», c’està- dire un outil pour une première auto-analyse, dont les critères doivent être régulièrement vérifiés afin qu’ils puissent demeurer pertinents.

Publications - Accompagner la transition écologique des musées

ICOM France relaie la parution de trois ouvrages rédigés par des institutions partenaires, dédiés à l'accompagnement des professionnels de musées dans leur transition énergétique

Aider les musées à favoriser le dialogue sur le climat - Guide NEMO

"Favoriser le dialogue en période de division - Un guide pour les musées concernant l'engagement dans les forums communautaires sur l'action climatique", rédigé par Giulia Valentina Paglia, fournit aux musées des outils pratiques pour organiser et faciliter les forums communautaires. Reconnaissant que les musées peuvent être de puissants espaces de dialogue et de changement, ce nouveau guide fournit aux musées des outils pratiques pour organiser des espaces de discussions structurés et inclusifs. Il souligne l'évolution du rôle des musées, non seulement en tant que gardiens du patrimoine, mais aussi en tant que facilitateurs actifs du discours public.

Le guide est divisé en deux sections principales : un cadre théorique étayé par des recherches et des études de cas, et une boîte à outils (pages 19 à 21) permettant de planifier et d'organiser des forums communautaires étape par étape.

Durabilité organisationnelle - Publication de l'Association des musées suisses

Pour que le fonctionnement des musées soit assuré sur le long terme, une base institutionnelle et financière durable est nécessaire. En outre, les musées ont besoin de structures flexibles et de collaborateurs/trices qualifié-e-s qui leur permettent de remplir leurs tâches sociales au fil du temps, d’assurer le transfert de connaissances et de réseautage, et d’optimiser l’organisation. La continuité sur le long terme dépend aussi dans une large mesure d’une collaboration fondée sur la confiance mutuelle et le partenariat entre l’autorité institutionnelle et la direction du musée, ainsi que d’un processus de succession planifié en temps opportun.

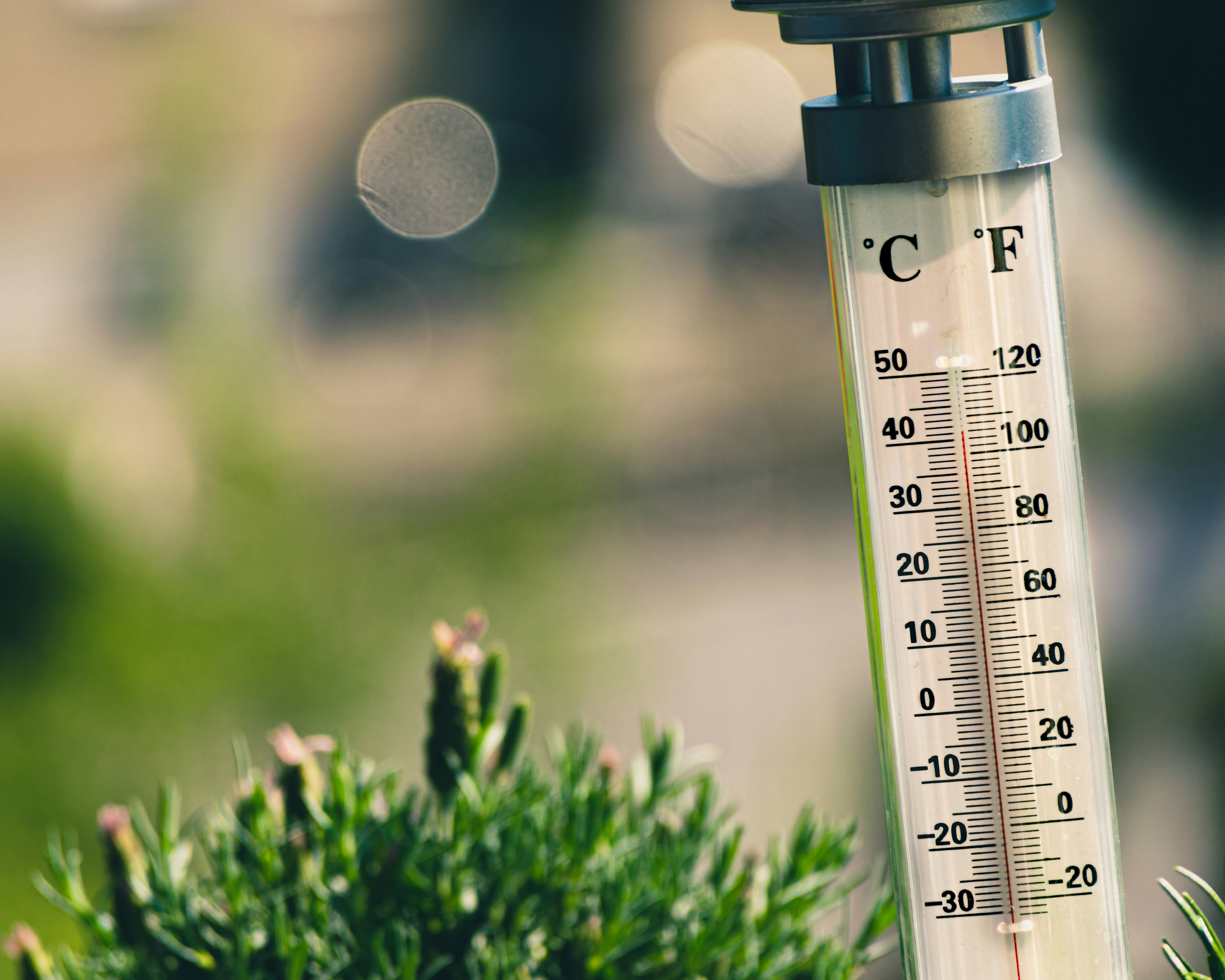

Recommandations surveillance climatique dans les musées - Publication d'ICOM Suisse

Dans le cadre de la plateforme Conditions climatiques des musées, le groupe de travail Stratégie de mesure, dirigé par Nathalie Bäschlin, a élaboré des recommandations sur la manière de gérer les plages climatiques. Celles-ci sont à présent mises à disposition de toute personne et institution intéressée (version du 12 décembre 2024).